한국이 우주개발에 나선 것은 1992년 첫 인공위성 ‘우리별 1호’가 유럽의 아리안 발사체 V52에 실려 브라질 북부 프랑스령(領) 가이아나 쿠르기지에서 발사되면서부터입니다. 러시아의 전신인 옛 소련이 1957년 세계 첫 인공위성 스푸트니크 1호를 우주궤도에 올린 지 35년이 지나서입니다. 우리별 1호는 영국 세레이대학의 기술을 전수받아 제작한 48.6㎏의 소형 인공위성입니다. 고도 1300㎞ 궤도에서 영상 촬영 등 임무를 수행했죠. 1993년에는 순수한 우리 기술로 설계 제작한 ‘우리별 2호’가 발사됐고, 이후 20여개의 우리 위성이 우주에 올려졌지만 모두 다른 나라의 발사체에 실려서였습니다.

우주개발을 국가적 과제로 삼은 한국은 급기야 미국 대신 러시아와 기술협력을 하게 됐습니다. 2003년 3단계 과학로켓(KSR-Ⅲ)을 러시아와의 협력으로 쏘아올린 한국은 2008년 첫 한국인 우주인 이소연을 러시아 소유스 우주선에 태워 우주정거장(ISS)에 보냈고, 이어 본격적인 발사체 개발에 착수했습니다. 한국형발사체(KSLV-Ⅰ) 나로호는 1단을 러시아에서 통째로 들여왔고 2단은 우리가 자체 개발했습니다. 두 차례의 실패 끝에 2013년 100㎏의 소형위성을 궤도에 올려놓는 데 성공했죠.

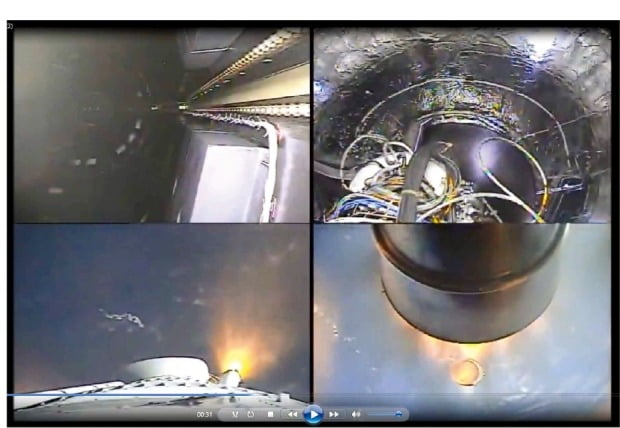

지난달 21일 700㎞ 상공에 쏘아올린 누리호는 ‘KSLV-Ⅱ’로 순수 우리 기술로 개발했습니다. 나로호 개발 과정에서 러시아 엔지니어가 흘리고 간 종이를 주워 밤새워 번역하고 그들이 버린 기름까지 몰래 분석하는 등 개발진의 눈물겨운 노력의 결과입니다. 누리호에 들어간 부품 37만 개 중 압력 센서, 온도 센서처럼 기성품을 쓸 수 있는 것을 빼고는 94.1%를 국산화했죠.

우주개발은 과학기술의 최첨단입니다. 자동차에 2만 개의 부품(전기차 7000개), 비행기에 10만 개의 부품이 사용된다면 우주발사체에는 30만 개 이상의 부품이 들어갑니다. 특히 3400℃ 불꽃을 쏟아내며 지구 중력을 거슬러 올라가야 하고, 진공 상태에 초저온(대략 -270℃)인 우주공간에서도 제대로 작동하려면 정밀한 기술이 필요합니다. 예를 들어 연료를 태우는 데 필요한 액체 산소(산화제)를 담는 누리호의 탱크는 높이 10m, 지름 3.5m로 부품 가운데 가장 크지만 두께는 2㎜에 불과합니다. 발사체 무게를 줄이기 위해 얇고 가벼우면서도 대기압의 6배 정도인 내부 압력과 비행 중 외부에서 가해지는 힘을 견딜 정도로 강해야 합니다. 주성분은 알루미늄인데 이를 용접하는 것은 조선업 강국인 한국이 세계 최고 용접 기술을 갖고 있어 가능했습니다. 연료인 등유(추진제)와 초고온 가스가 흐르는 배관은 -200℃까지 견뎌야 하고 단 0.1㎜ 크기의 이물질이라도 혼입되면 오작동할 수 있어 극한의 정밀성을 요구하죠. 전자레인지 정수기 내비게이션 진공청소기 등은 그동안 우주개발과정에서 만들어진 제품입니다. 한화에어로스페이스 현대중공업 등 300개 국내 기업의 500여 명 연구자들이 누리호 개발에 참여한 것은 첨단 기술 개발과 그에 따른 경제적 파급 효과를 기대한 측면도 있습니다.

태양계 바깥까지 탐사선을 보낸 미국이나 우주정거장 건설을 위해 얼마 전 선저우 13호를 쏘아올린 중국은 물론 일본도 지구에서 3억㎞ 떨어진 소행성 ‘류구’의 토양 시료를 지구로 가져올 정도로 우주선진국들은 까마득히 앞서 나가고 있습니다. 블루오리진 스페이스X 등 미국 민간기업들은 자체 제작한 유인(有人) 우주선으로 우주 무중력을 체험하는 여행 상품도 내놓고 있죠. 우리가 뛰어놀 수 있는 무대를 무한의 우주공간으로 넓히기 위해 더욱 열심히 우주개발에 나서야겠습니다.

정태웅 한경 경제교육연구소 연구위원

관련뉴스