25일 발전업계에 따르면 산업통상자원부는 지난 22일 민간업계와 재생에너지 비용정산 관련 간담회를 열었다. 산업부는 이 자리에서 RPS 대상 기관인 22개 공급의무자(발전소)가 한전으로부터 보전받는 신재생에너지 공급인증서(REC) 구입 비용 적용 시점을 현행 계약 체결연도에서 발전소 준공연도로 늦추는 제도 개편 계획을 보류하겠다고 밝혔다.

500㎿ 이상 발전설비를 보유한 한전 발전자회사 등 22개 발전소는 발전량의 일정 비율 이상을 태양광, 풍력, 바이오매스 등 재생에너지로 채워야만 한다. 이 제도가 RPS다. 올해 기준으로 전체 발전량의 9%를 재생에너지로 채워야 한다. 이들 회사는 RPS 비율을 채우기 위해 민간 재생에너지 발전업체로부터 REC를 구매해 왔다. REC는 재생에너지로 전기를 생산했다는 증명서다. 1REC는 1000㎾(킬로와트) 전기를 생산한 가격이다. 발전사들의 REC 구입 비용은 한전이 부담한다.

이런 방식을 도입한 것은 REC 가격 변동에 따른 재생에너지 사업자들의 투자 리스크를 줄이기 위해서다. 재생에너지 사업에 뛰어드는 민간업체가 많아지면서 REC 가격은 매년 하락하고 있다. 이달 중순 REC 거래가격(현물 기준)은 3만9100원으로, 4년 전(12만7300원) 대비 30% 수준으로 폭락했다.

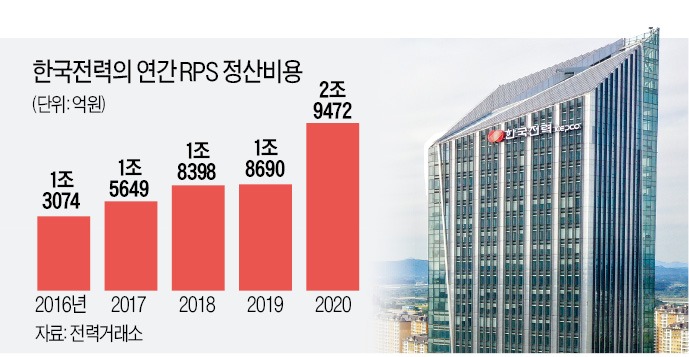

하지만 정부는 이달 초 REC 가격 정산 시점을 실제 준공연도의 REC 가격으로 변경하겠다는 개선안을 내놨다. 통상 태양광·풍력 사업은 각종 허가부터 준공까지 3~4년 걸린다. RPS 공급의무자는 이 기간 동안 REC 가격 변동성을 예측할 수 없기 때문에 준공 시점이 임박한 발전사업자와만 REC 계약을 체결할 가능성이 높다. 민간 업체는 PF 조달에 차질이 생겨 재생에너지 투자 위축이 불가피할 전망이다. REC 가격이 매년 하락하는 상황에서 민간업체는 손실을 볼 수밖에 없는 구조다. 한전 입장에선 REC 가격 하락에 따라 RPS 정산 비용이 대폭 줄어들 수 있다. 한전의 RPS 비용은 2016년 1조3074억원에서 지난해 2조9472억원으로 두 배 이상 늘었다.

정부는 제도 개편안이 한전 적자와는 무관하다는 입장이다. 하지만 업계 반발이 이어지자 한 발 물러섰다. 산업부 관계자는 “업계 의견을 수렴하고 충분한 논의를 거쳐 가격 산정기준에 대한 바람직한 제도를 마련하겠다”고 말했다.

업계는 정부가 한전의 누적 적자를 줄이기 위해 언제든지 RPS 제도 개선에 나설 것으로 보고 있다.

강경민 기자 kkm1026@hankyung.com

관련뉴스