세라젬은 독특한 경로로 성장기를 쓰고 있는 회사다. LG전자, 필립스 등 글로벌 가전기업이 이제야 본격 공략에 나선 홈헬스케어(가정용 의료기기) 시장에 1998년부터 뛰어들었다. 먼저 해외시장을 공략한 뒤 국내로 들어온 역진출 전략도 눈길을 끈다. 7일 현재 해외 69개국에 진출해 있다.

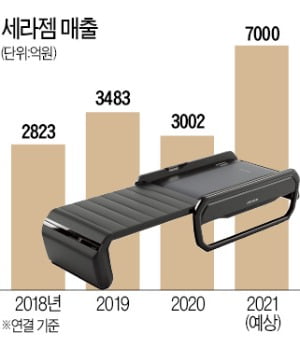

최근엔 국내에서 늦깎이 돌풍을 일으키고 있다. 2019년까지 700억원대였던 ‘안방’ 매출이 올해 5000억원을 넘어설 전망이다. 이에 힘입어 지난해 3002억원이었던 전체 매출은 올해 처음으로 7000억원을 돌파할 것으로 예상된다. 대리점 영업망의 직영점 전환, 과감한 반품전략과 체험 마케팅이 성과를 내고 있다는 평가다.

조직도 대리점 중심의 B2B 방식에서 소비자와 직접 만나는 B2C로 바꿨다. 전국에 120여 곳의 세라젬 웰카페를 만들어 체험 마케팅을 전개하고 있다. 이 대표는 “백화점, 대형마트 등 오프라인 공간에서 세라젬 제품을 경험할 수 있는 공간이 약 800곳”이라며 “고객 응대와 관리를 인사 제도의 핵심으로 설정하는 등 옴니 채널을 구현하는 데 총력을 기울이고 있다”고 설명했다.

지난달 세라젬이 서울 역삼동 센터필드에 ‘세라제머타운’을 조성한 것도 이 같은 비전을 실천에 옮기기 위해서다. 연면적 4000㎡ 규모로, 최근 신설된 최고고객책임자(CCO)와 산하 조직을 비롯한 전략·연구개발(R&D) 등 400여 명이 근무하는 제2의 본사(공장 등 본사는 천안) 기능을 맡고 있다.

세라젬의 국내 시장 개척은 모험이나 다름없었다. 해외에서 받은 특허만 수백 개인데 정작 한국에선 다단계 판매 취급을 받기 일쑤였다. 이 대표는 “2003년께 대리점주 300여 명을 전세기에 태워 중국, 터키, 칠레 등 해외로 나갔다”며 “여권도 없던 분이 많았는데 이들과 그동안 고락을 함께하면서 코로나19 이전까지 해외에서만 매출 3000억원을 올렸다”고 했다.

세라젬의 국내 시장 개척은 모험이나 다름없었다. 해외에서 받은 특허만 수백 개인데 정작 한국에선 다단계 판매 취급을 받기 일쑤였다. 이 대표는 “2003년께 대리점주 300여 명을 전세기에 태워 중국, 터키, 칠레 등 해외로 나갔다”며 “여권도 없던 분이 많았는데 이들과 그동안 고락을 함께하면서 코로나19 이전까지 해외에서만 매출 3000억원을 올렸다”고 했다.대리점 방식으로 해외에 ‘올인’하는 모델은 한계가 분명했다. 소비자와의 접점이 없으니 데이터가 쌓이지 않았다. 고품질 제품의 역설도 문제였다. 재구매율이 현격히 떨어졌다. 1990년대 후반 일본 병상에 쓰이던 침대의료기기에 착안해 세라젬을 만든 이환성 회장은 중대 결단을 내렸다. 중국 법인을 이끌던 40대 초반의 ‘원조 세라제머’를 2018년 국내로 불러들여 B2C 전환의 전권을 맡겼다. 이 대표는 “지난 3년 반의 시간은 세라젬의 기존 조직을 새로운 조직으로 바꾸기 위한 전환기였다”며 “직영체제를 위한 인력 500여 명의 99%를 외부에서 새로 뽑을 정도로 사실상 제2의 창업 각오로 임했다”고 했다.

해외에서 검증받은 품질력은 국내 시장 확대에 원동력이 됐다. 이 대표는 “홈쇼핑 방송을 내보내면서 반품 제도를 도입했다”며 “상품기획자(MD)들이 수백만원짜리 상품을 반품받으면 망한다고 말렸는데 막상 해보니 반품률이 1.9%에 불과해 다들 놀랐다”고 당시를 떠올렸다. 배우 이정재를 모델로 발탁한 것도 호재가 됐다.

박동휘 기자 donghuip@hankyung.com

관련뉴스