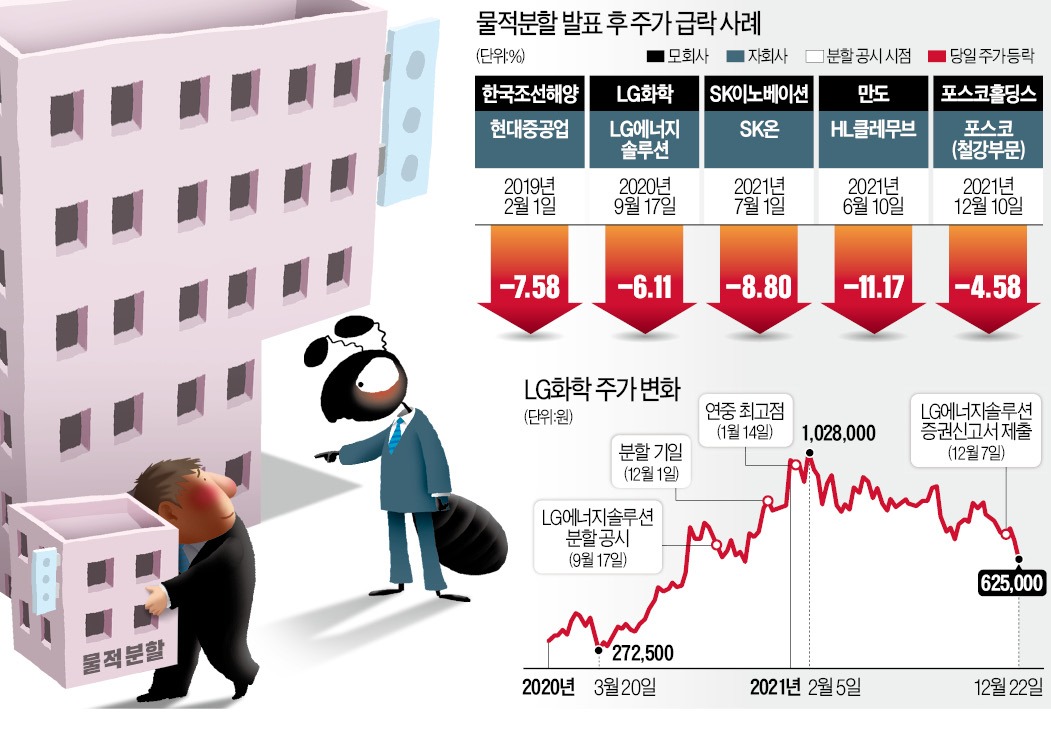

지난 13일 청와대 국민청원 게시판에 올라온 글이다. 자신을 ‘30대 평범한 가장’이자 ‘개미 주주’라고 소개한 작성자는 “주가가 사상 최악인 상황에서 물적분할을 발표해 주가가 폭락했다”며 “그 피해는 고스란히 소액주주와 국민의 노후를 책임질 국민연금에 돌아가고 있다”고 주장했다. 최근 개인 주주들과 물적분할을 추진하는 기업 간 갈등이 얼마나 심각한지를 보여주는 대목이다. 물적분할 계획을 발표한 기업들의 주가가 잇따라 급락하며 물적분할이 소액주주들의 ‘공공의 적’으로 떠올랐다.

기업들이 잇따라 핵심 사업을 분할하는 이유는 다양하다. 포스코는 전통사업(철강)에 가려져 있는 신사업(2차전지 소재)의 가치를 부각하기 위해 분할을 결정했다. LG화학은 배터리 사업에 필요한 막대한 투자금을 조달하기 위해 분할하기로 했다. 두 회사 모두 물적분할을 택했다.

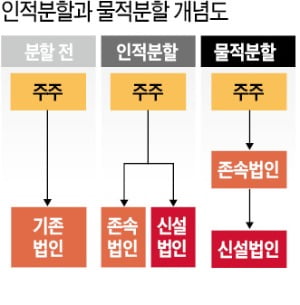

기업들이 잇따라 핵심 사업을 분할하는 이유는 다양하다. 포스코는 전통사업(철강)에 가려져 있는 신사업(2차전지 소재)의 가치를 부각하기 위해 분할을 결정했다. LG화학은 배터리 사업에 필요한 막대한 투자금을 조달하기 위해 분할하기로 했다. 두 회사 모두 물적분할을 택했다.분할 방식은 물적분할과 인적분할로 나뉜다. 주주 관점에서 보면 신설법인의 지분을 기존 존속법인 주주에게 똑같은 비중으로 나눠주면 인적분할이다. 이에 비해 신설법인 지분이 100% 존속법인에 귀속되면 물적분할이다. 신설법인이 존속법인의 100% 자회사가 되는 것이다.

사실 물적분할 자체가 기업가치를 변화시키는 것은 아니다. 지배구조만 바뀌었을 뿐 기존 주주는 여전히 자회사를 ‘간접 지배’하게 되기 때문이다. LG화학이 LG에너지솔루션 물적분할을 발표한 지난해 9월 17일 LG화학 주가는 6.11% 하락한 64만5000원에 거래를 마쳤다. 하지만 이후 배터리산업에 수요가 몰리면서 올해 1월 14일 LG화학 주가는 105만원으로 고점을 찍었다. 분할 공시 이후에도 63% 오른 것이다.

‘앙꼬 없는 찐빵’에 투자한 꼴이 됐다는 모회사 주주들의 불만이 나오는 이유다. 최남곤 유안타증권 연구원은 “한국은 자회사 상장으로 이익을 얻는 주체가 모회사 주주가 아니라 우리사주조합, 신주를 받은 투자자로 한정된다”며 “이 과정에서 모회사 주주 권리는 철저히 외면받고 있다”고 지적했다.

다만 포스코의 경우는 다르다. 분할 발표 당시 “자회사를 상장시키지 않겠다”는 뜻을 분명히 했다. 그럼에도 주가가 하락한 것을 두고 한 펀드매니저는 “물적분할에 대한 공포가 과장됐다”고 설명했다.

국내에서는 차등의결권이 인정되지 않는다는 점도 한계로 지목된다. 자회사를 상장시키지 않은 대표 사례로 꼽히는 구글의 모회사 알파벳은 B주의 의결권이 A주의 10배다. B주는 창업자의 경영권을 방어하기 위한 수단으로, 래리 페이지와 세르게이 브린이 80% 이상 보유하고 있다. 경영권 방어 장치가 마련돼 있는 만큼 유상증자로 직접 자금 조달을 해도 지배권이 흔들릴 위험이 없다. 시장 관계자는 “미국과 달리 국내 기업은 각종 제도를 고려했을 때 물적분할을 통해 자금을 조달할 수밖에 없는 유인이 존재한다”고 설명했다.

‘대체재’가 있다는 것도 문제다. 한국거래소가 자회사 상장을 막을 경우 기업들은 나스닥 상장을 검토할 수 있기 때문이다. 시장 관계자는 “투자자들은 모회사든, 자회사든 관계없이 ‘좋은 주식’이 상장되는 것을 원한다”고 설명했다.

고재연/박의명 기자 yeon@hankyung.com

관련뉴스