이달 초 찾은 전남 영암 현대삼호중공업 조선소 도크는 건조 중인 선박으로 가득차 있었다. 조선소 한편에선 세계 최초의 초대형 액화천연가스(LNG) 이중연료추진 컨테이너선의 내장 작업이 한창이었다. 내부 연료공급실에 들어가자 거대한 은빛 물체가 눈에 들어왔다. 영하 163도 이하 극저온에서 액화되는 LNG를 담기 위해 9%니켈강으로 특수 제작된 1만2000㎥급 대형 연료탱크다. 문철원 책임엔지니어는 “디젤 엔진 대비 황산화물과 질소산화물 배출은 80~90%, 이산화탄소는 15% 이상 줄여준다”며 “컨테이너선뿐 아니라 탱커, 벌크선 등 모든 선종에서 이중연료추진이 대세가 됐다”고 말했다.

이는 전 세계적인 탄소중립 바람이 불러온 친환경선 ‘건조 전쟁’의 단면이다. 머스크, MSC 등 글로벌 해운사는 2018년부터 탄소중립을 선언하고 친환경 선대 구축에 나서 왔다. 비용 문제로 LNG나 액화석유가스(LPG) 등 가스 운반선 중심으로만 적용됐던 이중연료추진시스템이 컨테이너선, 탱커, 벌크선 등 모든 선종에 적용되고 있다. 이중연료추진선은 기존 선박 연료인 벙커C유와 LNG, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료를 함께 사용하는 선박을 말한다. 자동차로 치면 ‘하이브리드 엔진’이다.

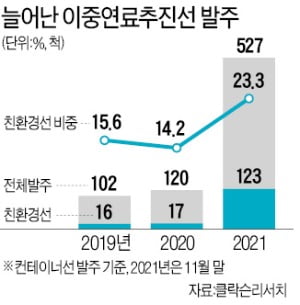

이는 전 세계적인 탄소중립 바람이 불러온 친환경선 ‘건조 전쟁’의 단면이다. 머스크, MSC 등 글로벌 해운사는 2018년부터 탄소중립을 선언하고 친환경 선대 구축에 나서 왔다. 비용 문제로 LNG나 액화석유가스(LPG) 등 가스 운반선 중심으로만 적용됐던 이중연료추진시스템이 컨테이너선, 탱커, 벌크선 등 모든 선종에 적용되고 있다. 이중연료추진선은 기존 선박 연료인 벙커C유와 LNG, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료를 함께 사용하는 선박을 말한다. 자동차로 치면 ‘하이브리드 엔진’이다.클락슨에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 전 세계에 발주된 527척의 컨테이너선 가운데 23.3%인 123척이 LNG 등 이중연료추진엔진이었다. 2019년부터 2020년까지 2년간 발주된 33척을 이미 세 배 이상 넘어섰다. 1만2000TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개) 이상 대형 컨테이너선으로 범위를 좁히면 이 비중은 40%대로 높아진다. 지난해 발주된 초대형 원유운반선(VLCC)의 48%도 이중연료추진엔진을 탑재했다.

현대삼호중공업의 모회사인 한국조선해양을 비롯해 삼성중공업, 대우조선해양 등 국내 ‘빅3’ 조선소는 LNG가 주류인 이중연료추진선 시장을 사실상 지배하고 있다. 작년 한 해에만 118척의 이중연료추진선을 수주했다. 세계 최초의 메탄올 추진 초대형 컨테이너선 역시 현대중공업에서 건조하고 있다. 김영환 현대삼호중공업 상무는 “신기술이 접목된 고가의 선박은 일단 한국 조선소에 맡기는 것이 글로벌 대세가 됐다”며 “모든 선종이 친환경선으로 전환할 것으로 요구받고 있어 수주는 점점 늘어날 것”이라고 말했다.

이중연료추진 관련 원천기술을 해외에 의존하고 있는 것도 극복 과제다. 아직 극초기 단계인 수소를 제외하면 이미 상용화가 이뤄진 LNG, 메탄올, LPG부터 암모니아 추진까지 대부분의 대형 선박엔진 원천기술은 MAN, 바르질라 등 유럽 엔진 개발사가 보유하고 있다. ‘빅3’를 중심으로 암모니아와 수소 연료추진 시스템 개발이 진행 중이지만 ‘추격자’ 위치에 머물고 있다.

중국 조선소가 고난도의 대형 친환경선 건조 경험을 쌓아가고 있다는 것도 위협 요인이다. 업계 관계자는 “중국은 자국 발주를 통해 시행착오를 겪으면서도 빠르게 기술 격차를 줄이고 있다”며 “중국의 물량 공세를 이겨내기 위해선 암모니아, 수소 등 차세대 기술 선점이 필요한 상황”이라고 말했다.

영암 = 황정환 기자 jung@hankyung.com

관련뉴스