지난해 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 평균 소비자물가 상승률은 4.0%였다. 2000년 이후 가장 높은 수치로, 전년 상승폭(1.4%)의 세 배 수준이다. 이처럼 인플레이션은 세계적인 현상이지만 한국은 더 취약한 것으로 분석되고 있다. 원자재를 대부분 수입하는 등 대외 의존도가 높고 경제 구조 자체도 수출 중심이기 때문이다.

한국이 더 취약한 까닭

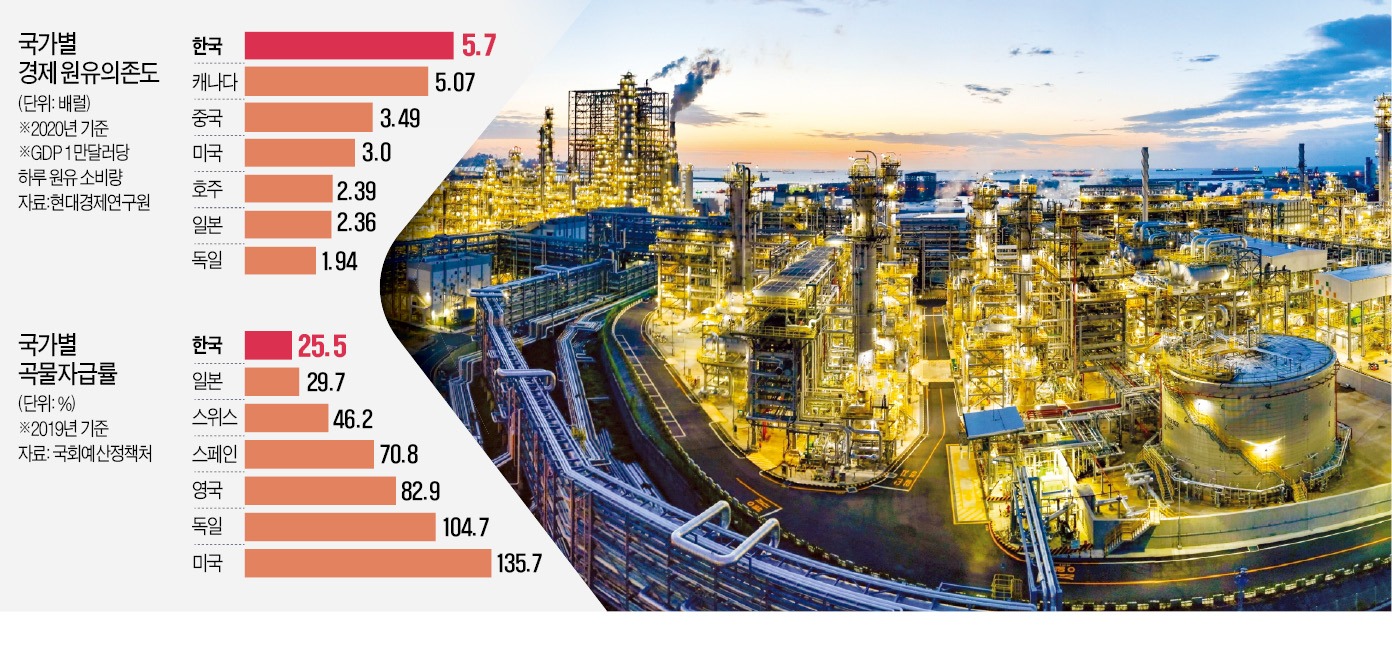

지난달 현대경제연구원은 한국 경제의 원유 의존도가 OECD 회원국 중 가장 높다는 보고서를 내놨다. 2020년을 기준으로 한국의 하루 원유 소비량은 국내총생산(GDP) 1만달러당 5.70배럴에 이르렀다. OECD 회원국 중에서는 2위인 캐나다(5.07배럴)를 앞질렀으며 일본(2.36배럴) 독일(1.94배럴) 등의 두세 배에 이른다. 개발도상국이면서 산유국인 브라질(5.87배럴)과 비슷한 수준으로, 중국(3.49배럴)을 큰 폭으로 넘어선다.

이는 정유 및 철강, 석유화학 관련 산업이 한국 경제에서 차지하는 비중이 크기 때문이다. 올해 유가가 배럴당 100달러 선까지 오르면 전년 대비 원가 상승률은 산업별로 정유 23.50%, 철강 5.26%, 석유화학 4.82%에 이를 것으로 전망됐다. 선박(1.47%)과 자동차(1.40%), 건설(1.17%)산업 등의 원가도 오른다.

문제는 이 같은 원가 상승을 한국 기업들이 판매가격에 전가하기 어렵다는 점이다. 산업계 관계자들은 “독보적인 경쟁력을 갖춘 메모리 반도체를 제외하고는 세계시장의 경쟁이 치열해 원가 상승폭만큼 판매가를 올리기 어렵다”고 입을 모은다. 현대경제연구원도 “원유 의존도가 높다는 것은 국제 유가가 상승할 때 다른 국가와 비교한 비용 상승 압력이 한국에 더 크게 작용한다는 의미”라며 “세계시장에서 한국 제품의 상대 가격이 오르며 기업들의 매출 및 이익 감소로 이어질 가능성도 크다”고 지적했다.

지난해부터 나타나고 있는 곡물 가격 급등세도 한국에 더 불리하게 작용한다. 국회예산정책처에 따르면 한국은 세계에서 일곱 번째로 많은 곡물을 수입하고 있다. 자급률은 2019년 기준 25.5%에 그친다. 산업국가인 독일(104.7%)은 물론, 경지면적 비율 등이 한국과 비슷한 일본(29.7%)에도 못 미친다. 한국은 특히 밀과 콩, 옥수수 등 3대 곡물의 수입 비중이 95.0%에 이르러 OECD 중 최하위권이다. 국제 곡물 가격이 오르면 국내에서 소비되는 농산물 가격도 뛰는 구조다. 사료용 곡물의 수입 비중도 67.7%에 달해 육류 가격 인상으로도 이어지기 쉽다.

수입 다변화 등 완충장치 시급

주요 선진국에 비해 지나치게 낮은 대기업 비율이 물가 상승기에 경제 안정성을 떨어뜨린다는 분석도 있다. 이창양 KAIST 경영대 교수는 “미국이나 독일은 전체 기업의 25%가 대기업으로 생산성이 높은 데다 주력 산업도 다변화돼 있어 인플레이션을 견디기 쉽다”며 “한국은 대기업 비율이 1%에 불과해 중소기업을 중심으로 생산성과 가격 협상력이 낮아 대외 충격에 취약할 수밖에 없다”고 설명했다. 코로나19 사태를 거치며 이자보상비율(영업이익을 총이자비용으로 나눈 비율)이 100%에 못 미치는 중소기업이 절반을 넘어선 상황에서 글로벌 물가 상승에 따른 악재까지 더해지면 기업 도산 등 실물경제 타격이 우려된다.에너지 및 식량의 높은 대외 의존도와 대기업 비중이 낮은 산업구조는 하루아침에 바꿀 수 있는 것이 아니다. 이 때문에 글로벌 인플레이션 대응을 위해 외환시장 안정 및 수입처 다변화에 정부가 신경쓸 필요가 있다는 주문이 나왔다. 주원 현대경제연구원 경제연구실장은 “원자재 가격이 오르면서 환율까지 상승하면 국내 기업의 비용 부담이 크게 뛴다”며 “이미 원·달러 환율이 1200원대 초반까지 오르며 1년 사이 외환 조달 비용이 10% 가까이 높아진 만큼 정부는 관련 시장 안정을 위해 노력해야 한다”고 말했다.

노경목 기자 autonomy@hankyung.com

관련뉴스