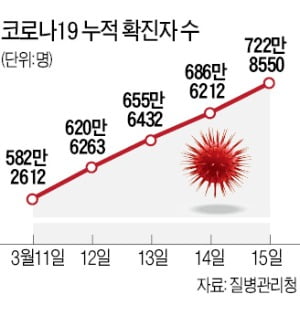

최근 코로나 증세가 나타나도 격리와 휴식을 하기보다 회사 업무를 예정대로 보는 사례가 늘고 있다. 국민 7명 중 1명이 걸렸을 정도로 거센 확산세 탓에 확진된 직원이 자리를 비워 업무에 차질을 빚는 곳이 많기 때문이다. 코로나 확산 초기 밀접 접촉만 해도 격리나 유전자증폭(PCR) 검사를 지시하던 것과 다른 분위기다.

최근 코로나 증세가 나타나도 격리와 휴식을 하기보다 회사 업무를 예정대로 보는 사례가 늘고 있다. 국민 7명 중 1명이 걸렸을 정도로 거센 확산세 탓에 확진된 직원이 자리를 비워 업무에 차질을 빚는 곳이 많기 때문이다. 코로나 확산 초기 밀접 접촉만 해도 격리나 유전자증폭(PCR) 검사를 지시하던 것과 다른 분위기다.직장인 배모씨(32)는 지난 14일 열(37.5도)이 났지만 오전 9시 회사에 나갔다. 미리 잡아둔 팀 미팅 때문이었다. 하지만 출근한 지 2시간 정도 지나자 목이 따끔거려 보건소에 갔고, PCR 검사에서 양성이 나왔다. 그는 “코로나에 걸렸다고 마냥 쉬는 건 마음이 편하지 않다”며 “증상이 심하지 않아 하루 정도 휴식한 뒤 재택근무를 할 계획”이라고 말했다.

회사도 예전처럼 휴식이나 격리를 강요하지 않는 분위기라고 직장인들은 입을 모아 말했다. 직장인 윤모씨(35)는 “코로나에 걸려 격리를 마친 뒤 기침 등 증세가 남아 있지만 정상 출근했다”며 “코로나에 걸려 팀원이 4명이나 빠지다 보니 회사에서도 휴식 얘기를 먼저 꺼내지 않는다”고 했다.

회사가 아닌 곳에서 생계를 유지하는 이들 상황도 마찬가지다. 배달기사로 일하는 성모씨(42)는 최근 기침과 두통 등 증세가 있었지만 PCR 검사를 받지 않았다. 대신 업무 강도를 조절했다. 20건까지 하던 배달을 5~10건으로 줄이고, 장거리 배달도 자제했다. 격리에 들어가면 그 기간만큼 수입이 끊기기 때문이다. 성씨는 “주변 기사들도 비슷한 경우가 많다”고 귀띔했다.

코로나에 무뎌진 분위기는 설문조사에서도 나타났다. 15일 유명순 서울대 보건대학원 교수팀이 발표한 ‘코로나19 국민 인식조사 결과’를 보면 ‘코로나로 모임을 취소하고 예정된 행사에 불참했다’는 비율이 71.8%로 지난해 1월(87.2%)보다 내려갔다. ‘다중이용시설을 자제했다’는 비율은 76.4%로 같은 기간 8.4%포인트 떨어졌다. 유 교수는 “낮은 치명률 등 오미크론의 특징이 사람들의 행동 결정에 반영된 것으로 보인다”고 설명했다.

양길성/이광식 기자 vertigo@hankyung.com

관련뉴스