144만 명이 거주하는 광주광역시는 ‘코로나19 중증환자 신규 치료 불가 지역’이 됐다. 중환자 병상 54개 중 53개(17일 기준)가 찼기 때문이다. 앞으로 이 지역에서 나온 중환자는 인근 시·도로 이송된다. 그나마 가까운 전남은 빈 병상이 3개에 불과해 저 멀리 전북(71개)으로 돌아가야 한다. 빈 병상을 찾다가 환자가 길바닥에서 사망한 작년 말 ‘병상 대란’이 재연될 수도 있다는 얘기다.

코로나19 신규 확진자 폭증 여파로 ‘의료시스템 붕괴’ 가능성이 점차 높아지고 있다. ‘위중증 환자 급증→코로나19 병상 부족→일반 병상을 코로나19 병상으로 전환→병실 부족으로 일반 중환자 치료 차질’로 이어질 수 있어서다. 평상시라면 충분히 살릴 수 있는 일반 중환자를 제대로 치료하지 못해 사망에 이르게 할 수도 있다는 의미다.

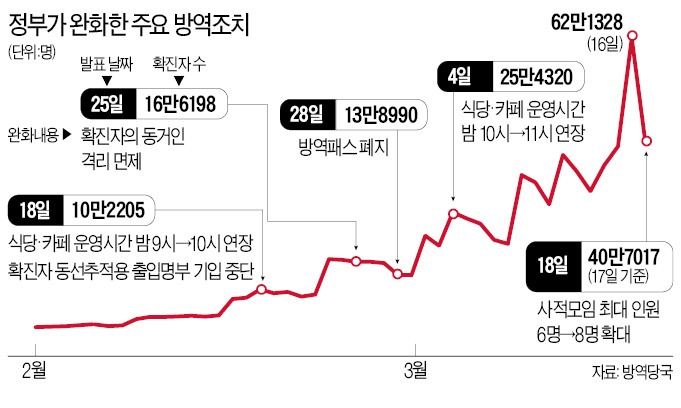

18일 발표한 정부의 사회적 거리두기 추가 완화 조치에 의료계가 쓴소리를 쏟아낸 이유가 여기에 있다. 올 들어 계속된 방역 완화 결정이 의료시스템 붕괴라는 ‘값비싼 대가’로 돌아올 수 있다는 것이다.

18일 질병관리청에 따르면 전날 신규 확진자는 40만7017명으로 집계됐다. 16일(62만1328명)에 이은 역대 2위다. 위중증 환자는 4일 연속 네 자릿수를 나타냈다. 중증 병상 가동률이 뛰는 건 당연한 수순이다. 전날 기준 66.5%(2801개 중 1862개 사용)로 하루 전(65.6%)보다 0.9%포인트 올랐다.

위중증 환자는 상당폭 늘어날 전망이다. 위중증으로 악화될 가능성이 높은 재택치료 집중관리군(60세 이상, 면역 저하자 등)이 29만4167명에 달하기 때문이다. 이 중 0.3%(약 900명)만 중증으로 악화돼도 중증 병상 가동률은 100%에 이르게 된다.

정부도 이런 점을 감안, 21일부터 중증 병상을 차지하고 있는 환자에 대해 퇴원해도 된다고 판단하면 ‘퇴실 권고’ 없이 즉시 ‘퇴실 명령’을 내릴 수 있도록 규정을 바꿨다. 중증 병상 회전율을 높이기 위해서다.

중환자가 늘면서 사망자도 증가하고 있다. 전날 사망자는 301명으로, 직전일(429명)에 이어 역대 두 번째로 많이 나왔다. 코로나19 상륙 전인 2019년 하루 평균 사망자(808명)의 3분의 1이 넘는 규모다. 장례식장과 화장장을 잡는 게 ‘하늘의 별따기’가 된 배경이다.

의료계에선 ‘이해할 수 없는 결정’이 반복되는 원인을 중앙재난안전대책본부(중대본)의 의사결정 구조에서 찾는다. 거리두기 조정권은 질병·감염병 등에 대응해 ‘국민 안전’을 잣대로 판단하는 보건복지부 중앙사고수습본부(중수본)나 질병관리청 중앙방역대책본부(방대본)가 아니라 중대본이 갖고 있다.

중대본은 질병 홍수 등 재난재해가 났을 때 범정부 차원에서 대응하는 조직으로, 국무총리가 지휘한다. 그러다 보니 방역당국뿐 아니라 소상공인을 대변하는 중소벤처기업부와 나라 경제를 살피는 기획재정부 등의 의견이 충돌한다. 당정 협의 과정에서 정치권의 목소리도 더해진다. 산하 자문기구인 일상회복지원위원회도 △경제민생 7명 △사회문화 8명 △자치안전 7명 △방역의료 8명 등으로 구성돼 ‘방역 우선’이 통할 수 있는 구조가 아니다. 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수가 지난달 위원직을 사퇴한 이유가 여기에 있다.

일상회복위 방역의료 분과 관계자는 “언제부턴가 일상회복위는 전문가 의견을 듣고 정책을 정하는 게 아니라 사실상 정부안에 찬반을 묻는 절차가 됐다”며 “최근 들어 방역 전문가들의 의견은 전혀 반영되지 않고 있다”고 말했다.

오상헌/이선아 기자 ohyeah@hankyung.com

관련뉴스