엔화 약세가 일본 경제에 악영향을 미치는 ‘나쁜 엔저(低)’가 현실로 나타나고 있다. 일본의 ‘나홀로 금융완화’가 엔화 추락의 근본 원인으로 꼽힌다. 하지만 일본은행이 금융정책을 바꾸긴 쉽지 않다는 분석이다.

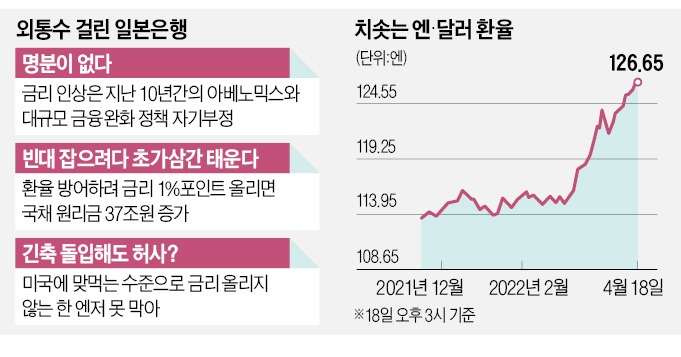

18일 니혼게이자이신문이 시장 전문가 7명을 대상으로 시행한 긴급 설문조사에서 5명이 올해 엔화가 달러당 130엔까지 떨어질 수 있다고 내다봤다. 일본 경제가 미국 9·11 테러 여파로 심각한 경기 침체를 겪은 2002년 1월 환율이 달러당 135엔을 기록한 이후 20년 만의 최저 수준이다.

하지만 일본 내부에서는 스즈키 재무상이 ‘현 상황을 제대로 짚었다’는 공감대를 얻고 있다. 하시모토 에이지 일본철강연맹 회장(일본제철 사장)은 지난달 말 기자회견에서 “일본 제조업 역사상 처음으로 ‘엔저 리스크’가 발생했다”고 했다. 엔화 약세로 수출기업의 가격 경쟁력이 오르는 효과보다 원재료값 급등 부담이 더 커졌다는 설명이다.

일본 국민도 고통받고 있다. 일본 최대 전력·가스회사인 도쿄전력홀딩스와 도쿄가스는 다음달부터 일반 가정용 평균 전기·가스요금을 25% 올린다.

지난 10년간 일본 기업이 엔화 강세를 피해 생산거점과 연구시설을 해외로 옮긴 결과 엔화 약세가 수출에 기여하는 효과도 크게 줄었다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 1995년까지만 해도 일본의 전체 수출 가운데 자국 내 생산 부가가치 비중이 94%였다. 2018년 이 수치는 83%로 떨어졌다.

엔화 가치를 올리려다 자칫 재정을 파탄 낼 수 있다는 점도 일본은행이 섣불리 움직이지 못하는 이유다. 작년 말 일본의 국채 잔액은 처음으로 1000조엔(약 9745조원)을 넘어섰다. 국내총생산(GDP) 대비 국가부채 비율은 256%로 미국(133%)과 영국(108%)의 두 배가 넘는다.

일본은행은 일본 정부가 발행하는 국채의 44.1%를 사들여 원리금 상환 부담을 억제하고 있다. 일본 재무성은 일본은행이 금리를 1~2%포인트 올리면 연간 원리금 부담이 3조7000억~7조5000억엔 늘어날 것으로 추산했다.

미국 금리가 가파르게 오르고 있어 통화 긴축으로 엔저를 막을 수 있다는 보장도 없다. 오는 11월 중간 선거를 앞두고 물가와의 싸움에 나선 미국 정부가 엔화 강세를 용인할지도 불투명하다는 분석이다. 일본은행 관계자는 “환율을 방어하려면 금리를 미국과 비슷한 수준으로 올려야 한다”며 “그 경우 재정이 파탄 나서 다시 엔화 가치가 폭락할 것”이라고 말했다.

일본은행이 딜레마에 빠진 틈을 타 국제 투기자본은 최근 1개월 새 엔화를 1조4000억엔 순매도했다. 한 달 만에 순매도 규모가 두 배 늘었다. 일본 개인투자자의 자금이 해외로 유출될 조짐도 나타나고 있다. 지난달 말 일본 마넥스증권의 미국 주식 예탁 잔액은 5700억엔으로 2년 새 세 배 늘었다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com

관련뉴스