어느덧 곡우(穀雨·4월 20일), 봄의 마지막 절기다. 아침에 북송 시인 왕기(王淇)의 시 ‘늦봄에(暮春游小園)’를 읽고 무릎을 탁 쳤다. ‘매화 시들고 나니/ 해당화 새빨갛게 물이 들었네/ 들장미 피고 나면 꽃 다 피는가 하였더니/ 찔레꽃 가닥가닥 담장을 넘어오네.’

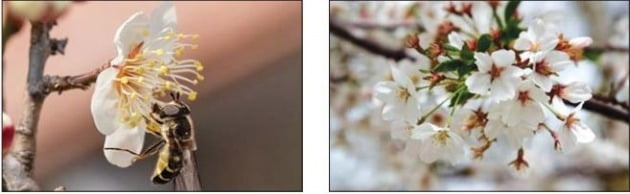

이처럼 봄꽃이 피는 데도 순서가 있다. 혹한 속에 망울을 내밀기 시작한 동백부터 매화, 산수유, 목련, 개나리, 진달래, 벚꽃, 철쭉 등의 순으로 꽃잎을 터뜨린다. 같은 지역에서도 양지와 응달에서 피는 순서가 다르다. 꽃대가 충분히 따스해져야 꽃눈이 나오기 때문이다.

한 줄기에서 나는 꽃잎 차례도 다르다. 이름하여 ‘꽃차례’다. 꽃대의 아래쪽에서 위쪽으로 올라가며 피는 것은 무한 꽃차례, 위에서 아래로 피는 건 유한 꽃차례다. 꽃이 시차를 두고 피는 이유는 뭘까. 개화 시기를 늘리고 꽃가루받이 확률을 높이기 위해서다.

봄의 전령 동백은 얼음새꽃, 노루귀와 앞서거니 뒤서거니 핀다. 동백은 추울 때 피는 꽃이어서 꽃잎이 두껍다. 그 속에 향기 대신 꿀을 머금고 있다. 그 꿀을 좋아해서 꽃가루받이에 나서는 중매쟁이는 동박새다. 벌 나비가 없는 시기에 새에게 수정을 맡기는 동백의 지혜가 놀랍다.

얼음새꽃은 얼음이나 눈 사이에서 핀다고 해서 설연화(雪蓮花), 복수초(福壽草)로 불린다. 노루귀는 꽃이 진 뒤 깔때기처럼 말려서 나오는 잎이 노루의 귀를 닮았다고 해서 붙은 이름이다. 연한 바람에 흔들리는 꽃잎이 영락없는 아기노루다.

이들에 이어 피는 순천 금둔사 홍매화는 붉은 꽃과 흰 눈의 조화로 유명하다. 남녘 전체에 매화 축제가 무르익을 때쯤 산수유와 생강나무가 산야를 물들인다. 산수유와 생강나무꽃은 언뜻 구분하기 어렵지만, 산수유꽃은 길이 1㎝쯤의 꽃자루 끝에 달려 있고, 생강나무꽃은 가지에 바짝 붙어 있다.

목련은 꽃 모양이 연꽃을 닮아서 목련(木蓮), 은은한 향기가 난초 향 같다고 해서 목란(木蘭)이라고도 한다. 자세히 보면 꽃봉오리가 북쪽을 보고 핀다. 따뜻한 햇볕을 받는 꽃잎의 엉덩이 쪽이 먼저 부풀기 때문이다. 대부분의 꽃이 해바라기하듯 남으로 피는 것과 대조적이지만 이 또한 자연의 오묘한 섭리다.

곧이어 개나리와 진달래, 벚꽃이 천지를 뒤덮는 시기에 라일락이 핀다. ‘4월의 꽃’ 라일락은 긴 깔때기 모양의 꽃을 네 갈래로 펼친다. 원뿔 모양의 꽃차례에 수십 송이가 함께 피어 풍성하기 그지없다. 시인 T S 엘리엇이 ‘황무지’에서 ‘4월은 잔인한 달/ 언 땅에서 라일락을 키워 내고…’라고 했듯이 춥고 척박한 땅에서도 잘 자란다. 라일락이 고귀한 생명과 사랑의 상징으로 쓰이는 이유가 여기에 있다.

이팝나무와 조팝나무꽃은 보릿고개 즈음에 피는 ‘밥꽃’이다. 싸락눈처럼 듬성듬성 피다가 점차 함박눈처럼 나무를 덮는 꽃이 수북한 밥그릇을 닮았다. 이팝나무란 이름 역시 이밥(쌀밥)에서 왔다. 조팝나무꽃도 ‘조팝나무꽃 필 때 모내기하고 콩 심는다’는 속담을 낳았다. 모두가 배고픈 역사의 아픔이 담긴 명명법이다.

봄꽃의 대미를 장식하는 철쭉은 4월 중순부터 5월 말까지 온 산을 붉게 물들인다. 지리산 자락의 바래봉 철쭉제와 경남 합천의 황매산 철쭉제, 충북 단양의 소백산 철쭉제 등을 찾는 사람들이 꽃 잔치에 멀미를 할 정도다.

이들 꽃 중에서 열흘 이상 가는 건 드물다. 화무십일홍(花無十日紅)이라고 해서 대부분의 꽃은 수명이 짧다. 그런데 한 계절 내내 지지 않는 꽃도 있다. 여름 땡볕에 피는 배롱나무꽃이다. 꽃이 한 번에 100일 이상 간다고 해서 백일홍(百日紅) 나무, 목백일홍이라고도 불린다. 오랫동안 사람들 입에서 배기롱나무로 불리다가 배롱나무로 굳어졌다. 배롱나무는 붉은 꽃을 석 달 반 이상 피워올린다. 비결은 한 송이가 오래 피는 게 아니라 여러 꽃망울이 이어가며 새로 피는 것이다.

꽃의 절정은 낙화(落花) 직전이다. 필 때보다 질 때 더 아름다운 생멸의 미학이 그 속에 있다. 바람결에 흩날리는 벚꽃과 매화잎을 보면 하롱거리는 나비 같고, 쏟아지는 꽃비 같다. 한꺼번에 무너지는 눈사태처럼 비장미의 극점까지 자신을 끌어올렸다가 마지막 순간 불꽃으로 사그라드는 모습이 한 편의 인생 드라마다. 봄에 돋는 꽃의 눈이 이미 지난해 잉태했다는 것을 알고 나면 세상 보는 시각이 달라진다.

우리 삶도 다르지 않다. 소설가 이순원 씨로부터 어릴 때 백일장에서 아무 상도 못 받고 돌아온 얘기를 들은 적 있다. 그때 크게 낙담하고 있는 그에게 선생님이 들려준 말은 이랬다. “일찍 꽃을 피우는 나무는 눈길을 끌지만, 일찍 피는 꽃들은 나중에 열매를 맺지 못한다. 나는 네가 어른들 눈에 보기 좋게 일찍 피는 꽃이 아니라, 이다음에 큰 열매를 맺기 위해 조금 천천히 피는 꽃이라고 생각해. 클수록 단단해지는 사람 말이야.”

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0" y="0" viewBox="0 0 27.4 20" class="svg-quote" xml:space="preserve" style="fill:#666; display:block; width:28px; height:20px; margin-bottom:10px"><path class="st0" d="M0,12.9C0,0.2,12.4,0,12.4,0C6.7,3.2,7.8,6.2,7.5,8.5c2.8,0.4,5,2.9,5,5.9c0,3.6-2.9,5.7-5.9,5.7 C3.2,20,0,17.4,0,12.9z M14.8,12.9C14.8,0.2,27.2,0,27.2,0c-5.7,3.2-4.6,6.2-4.8,8.5c2.8,0.4,5,2.9,5,5.9c0,3.6-2.9,5.7-5.9,5.7 C18,20,14.8,17.4,14.8,12.9z"></path></svg>그대 앞에 봄이 있다 - 김종해오늘 같은 봄날, 낙심하거나 절망한 사람이 있다면 왕기의 ‘늦봄에’와 함께 김종해 시인의 시 ‘그대 앞에 봄이 있다’를 읽어주고 싶다. ‘우리 살아가는 일 속에/ 파도치는 날 바람 부는 날이/ 어디 한두 번이랴’로 시작하는 이 시 후반부에서 시인은 ‘상처받지 않은 사랑이 어디 있으랴/ 추운 겨울 다 지내고/ 꽃필 차례가 바로 그대 앞에 있다’며 우리를 위로하고 격려한다.

우리 살아가는 일 속에

파도치는 날 바람 부는 날이

어디 한두 번이랴

그런 날은 조용히 닻을 내리고

오늘 일을 잠시라도

낮은 곳에 묻어 두어야 한다

우리 사랑하는 일 또한 그 같아서

파도 치는 날 바람 부는 날은

높은 파도를 타지 않고

낮게 앉게 밀물져야 한다

사랑하는 이여

상처받지 않은 사랑이 어디 있으랴

추운 겨울 다 지내고

꽃필 하례가 바로 그대 앞에 있다

시인은 거친 ‘파도’와 ‘바람’ ‘겨울’로 상징되는 인생의 고난을 ‘상처받은 사랑’으로 치환한 뒤 ‘꽃필 차례가 바로 그대 앞에 있다’는 메시지를 전한다. 그 희망의 상징이 곧 봄이요 꽃이다. 꽃 피는 순서 따라 ‘생각의 각도’가 달라지는 것까지 깨달았으니 이 또한 봄의 축복이 아닐 수 없다.

시인은 거친 ‘파도’와 ‘바람’ ‘겨울’로 상징되는 인생의 고난을 ‘상처받은 사랑’으로 치환한 뒤 ‘꽃필 차례가 바로 그대 앞에 있다’는 메시지를 전한다. 그 희망의 상징이 곧 봄이요 꽃이다. 꽃 피는 순서 따라 ‘생각의 각도’가 달라지는 것까지 깨달았으니 이 또한 봄의 축복이 아닐 수 없다.관련뉴스