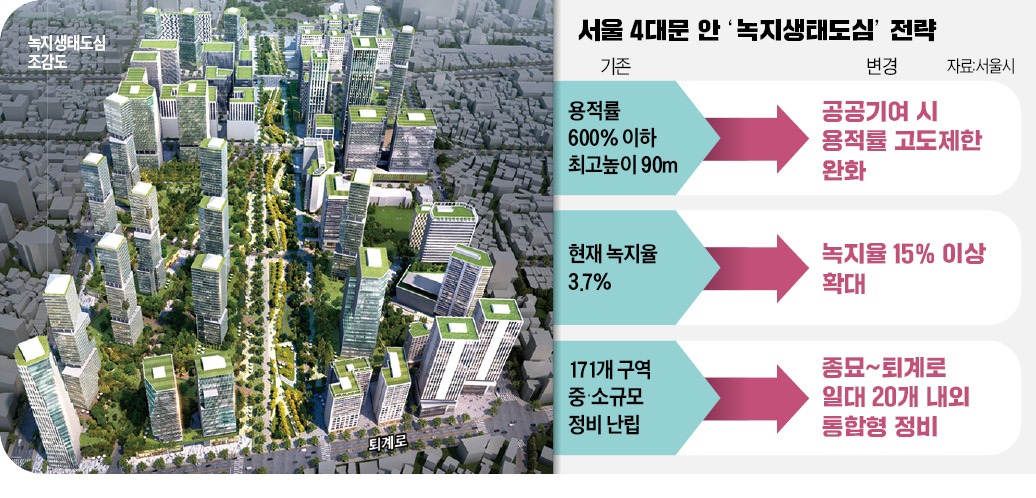

오 시장이 21일 발표한 ‘녹지생태도심 재창조 전략’은 건축물 높이(90m 이하)와 용적률(600% 이하) 등 기존 건축 규제를 풀어 고밀 개발에 나서면서 공공기여로 공원과 녹지를 만들겠다는 게 핵심 내용이다. 건물을 높게 짓는 대신 건폐율은 낮춰 녹지 공간을 확보하겠다는 것이다. 3.7%인 사대문 안 구도심 녹지율을 15%까지 끌어올리기 위해 정비 사업에 ‘용적률·고도 제한 완화’ 당근책을 제시한 셈이다. 이는 뉴욕, 런던 등 주요 도시들이 도심의 마천루와 풍부한 녹지를 동시에 확보하기 위해 적용하고 있는 정비 사업 방식이기도 하다. 오 시장은 “지난 10여 년간 보존 중심 정책으로 일관해온 탓에 도심 중앙(종묘~퇴계로)과 동측(DDP·동대문 일대)은 낙후성을 벗지 못하고 있다”고 덧붙였다.

도심 서측에 해당하는 광화문 및 시청 일대 평균 용적률은 590%, 종사자 수는 14만 명에 이르지만 중앙 및 동측은 평균 용적률 240~250%, 종사자 수가 3만~4만 명 수준에 그칠 정도로 낙후돼 있다. 이에 따라 서울시는 지역별 특성에 따라 도심을 3개 구역으로 구분해 종묘~퇴계로, 동대문·DDP 일대는 ‘신규 정비구역’으로 고밀·복합 개발한 뒤 공원을 확보한다는 구상이다. 광화문~시청 일대는 공개 공지 재구조화나 벽면녹화, 입체녹화 등을 통해 녹지 공간을 확보하고, 북촌 한옥밀집지역이나 인사동, 명동 등은 ‘특성관리구역’으로 정해 녹지보행가로나 거점형 녹지쉼터 등을 조성하기로 했다.

이들 지역은 ‘서울도심 기본계획'에 따라 건축물 높이가 90m로 제한돼 있다. 구역 특성에 따라 최고 높이를 공공기여와 연계해 대폭 완화할 수 있도록 제도를 손질할 예정이다. 또 현재 600% 이하인 용적률도 시민 개방 공간을 더 제공할 경우 완화해줄 방침이다.

사업 중단 위기인 147개 구역은 20개 내외 정비구역으로 재조정해 통합 개발한다. 사업성을 고려해 각 구역을 평균 1만㎡로 통합해 블록별로 정비할 방침이다. 녹지 공간이 연결될 수 있도록 블록별로 공원을 한 개 이상씩 마련하기로 했다. 서울시는 올 하반기까지 공론화 및 의견 수렴 과정을 거쳐 상위계획인 ‘서울도심 기본계획’과 ‘도시 및 주거환경 정비 기본계획’을 재정비할 계획이다. 이후 내년 하반기부터 구역별 정비 사업을 추진할 예정이다.

안상미 기자 saramin@hankyung.com

관련뉴스