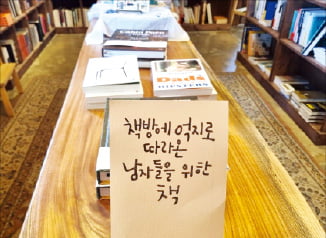

제주도에서의 일이다. 한 책방에 들러 구석에 있는 서가 소개글(사진)을 보고 순간 웃음을 참지 못했다. ‘책방에 억지로 따라온 남자들을 위한 책’. 여기엔 통나무집을 짓고 비로소 원하는 삶을 사는 사람들의 이야기가 담긴 《케빈 폰》, 아저씨들의 숨겨진 멋을 그려낸 《아저씨 도감》, 아빠의 청춘을 기록한 《아빠는 오리지널 힙스터》 등이 놓여 있었다.

제주도에서의 일이다. 한 책방에 들러 구석에 있는 서가 소개글(사진)을 보고 순간 웃음을 참지 못했다. ‘책방에 억지로 따라온 남자들을 위한 책’. 여기엔 통나무집을 짓고 비로소 원하는 삶을 사는 사람들의 이야기가 담긴 《케빈 폰》, 아저씨들의 숨겨진 멋을 그려낸 《아저씨 도감》, 아빠의 청춘을 기록한 《아빠는 오리지널 힙스터》 등이 놓여 있었다.책방 주인 부부는 너무 잘 알고 있다. 요즘 커플이 어디를 가고, 무엇을 하고, 무엇을 먹을지 결정하는 건 대부분 여성들이라는 것을. 도대체 여긴 어디며 왜 왔는지, 얼마나 더 머물러야 하는지 갈피를 못 잡고 불편해하는 남성들에게 어떤 책을 권해야 하는지도. 이 책방은 문을 연 지 3년 만에 더 넓은 공간으로 이사했고, 때때로 음악회가 열리거나 북콘서트를 여는 제주의 명소가 됐다.

남녀 간 힘의 균형을 말하려는 게 아니다. 제주도 한적한 작은 마을 책방에 몇 년간 손님이 끊이지 않고, 나아가 팬덤까지 만들어낸 비결은 뭘까. 어쩌면 이들의 언어는 요즘 마케팅 전쟁에서 이기는 고도의 전략을 품고 있다. ‘예리한 관찰’과 ‘감성적 공감대’가 그 키워드다.

수년간 소비재 기업과 기업인들은 숫자의 함정에 빠져 있었다. 그럴 만했다. 온라인으로 소비 패턴이 빠르게 변했고, MZ세대의 소비 파워는 예측을 뛰어넘었다. 기업들은 빅데이터와 인공지능(AI)이 알려주는 숫자에 매달렸다. 언제 어떤 제품을 어떻게 노출시켜야 많이 팔리는지가 관심이었다.

그 경쟁에서 빠진 것이 있다. ‘인간의 눈으로 본 세심한 관찰’과 ‘내 마음속에 들어와 있는 듯한 공감’이다. 이런 요소들은 ‘기술 부족의 시대’를 살 때는 별로 중요하지 않았다. 세계 최초의 스마트폰, 세계 최고의 TV 등 뭐든 “우리가 1등이다”를 뽐내면 얼마든지 사람들을 유혹할 수 있었다. 전에 없던 기술에 대한 호기심, 이를 소유하고 싶어하는 인간의 소비심리를 살짝 건드리면 팔렸다.

지금은 다르다. 불편한 게 없는 세상이다. 기술은 완벽하다 못해 굳이 필요 없는 기능까지 넘쳐나는 ‘기술 과잉의 시대’가 아닌가. 사람들은 기술 너머 감성을 자극하는 그 무엇을 찾는다. 나의 삶의 질을 좀 더 나아지게 하는 것, 내 상황을 이해하고 살펴주는 기업과 제품이 있다면 설사 그 기능이 완벽하지 않더라도 오래된 친구를 찾은 듯 그 안에 깊이 빠져든다.

이를 증명하는 사례는 많다. ‘패션 불모지’ 캐나다에서 탄생한 요가복 브랜드 룰루레몬이 대표적이다. 2007년 미국 나스닥시장 상장 후 매출은 10년 만에 10배 이상 성장했다. 28일 기준 룰루레몬의 시가총액은 55조원을 넘는다.

룰루레몬은 광고를 하지 않는다. 화려한 모델도 없다. 이들이 고속 성장하는 덴 여러 요인이 있다. 하지만 우리가 유심히 봐야 하는 건 룰루레몬의 언어다. 쇼핑백이나 굿즈에는 이런 말들이 써 있다. ‘친구는 돈보다 중요하다’ ‘매일 한 가지씩 새로운 것에 도전하라’ ‘어제의 자신보다 한 단계 더 발전한 오늘의 자신’. 재고처리를 위해 흔히 쓰는 ‘이월상품’이나 ‘정기세일’ 등의 단어도 찾아볼 수 없다. 대신 ‘너무 많이 만들었어요’ 코너가 있다. 수요 예측을 잘못한 자신들의 실수를 솔직하게 얘기한다. 판매 상품마다 ‘우리가 이 제품을 만든 이유’도 상세히 적어둔다. 구매를 강요하는 대신 친밀감을 느낄 수 있도록 자상한 언어를 구사할 뿐이다. 처음 본 사람들은 헷갈린다. 이 회사는 무엇을 팔려고 하는지, 도대체 팔 생각은 있는 건지 알 수 없을 때가 더 많다. 하지만 당장 구매로 이어지지 않더라도 이 문구를 본 사람들은 돌아서서 오래 생각한다.

“내 삶을, 내 인생을, 내 마음을 나보다 더 돌봐주는 브랜드가 있구나.”

제주의 작은 책방 주인과 룰루레몬의 마케팅은 이 지점에서 닮았다. 그들은 파는 것을 말하지 않고, 그들이 믿는 것을 말한다. 동시대 사람들을 깊이 관찰하고, 소비자가 원하는 것과 회사가 믿는 철학을 끊임없이 이야기하는 것. 사람의 마음을 움직이는 언어는 빅데이터나 AI가 결코 알지 못한다.

관련뉴스