지난 5일 열린 미국 중앙은행(Fed) 정례회의 이후 발생한 주가 흐름을 놓고 월가에서는 또다시 ‘데드 캣 바운스(큰 폭으로 떨어지던 주가의 일시적 반등)’ 논쟁이 일고 있다. 고양이가 죽을 때 한 번 뛰어오른다는 뜻의 데드 캣 바운스 논쟁은 작년 11월과 올해 1월 열렸던 Fed 회의 이후에 이어 세 번째다. 이 과정에서 나스닥지수는 30% 가깝게 폭락했다.

지난 5일 열린 미국 중앙은행(Fed) 정례회의 이후 발생한 주가 흐름을 놓고 월가에서는 또다시 ‘데드 캣 바운스(큰 폭으로 떨어지던 주가의 일시적 반등)’ 논쟁이 일고 있다. 고양이가 죽을 때 한 번 뛰어오른다는 뜻의 데드 캣 바운스 논쟁은 작년 11월과 올해 1월 열렸던 Fed 회의 이후에 이어 세 번째다. 이 과정에서 나스닥지수는 30% 가깝게 폭락했다.데드 캣 바운스 논쟁은 궁극적으로 펀더멘털, 즉 경기에 의해 좌우된다. 공식적으로 미국 경기는 미국경제연구소(NBER)가 2분기 연속 성장률 추이로 판단한다. 올해 1분기 성장률이 -1.4%(연율 기준)로 낮게 나왔지만, 미국 경기가 침체 국면에 빠졌다고 판단하기는 이르다는 것도 이에 근거한다.

하지만 통화정책의 ‘선제성(preemptive)’을 중시하는 Fed 입장에서는 NBER 식으로 지나간 성장률 추이로 경기를 판단해서는 곤란하다. 유효성 논란에도 Fed가 경기를 판단하고, 예측하는 기법으로 ‘수익률 곡선 스프레드’를 선호하는 것도 이 때문이다.

하지만 통화정책의 ‘선제성(preemptive)’을 중시하는 Fed 입장에서는 NBER 식으로 지나간 성장률 추이로 경기를 판단해서는 곤란하다. 유효성 논란에도 Fed가 경기를 판단하고, 예측하는 기법으로 ‘수익률 곡선 스프레드’를 선호하는 것도 이 때문이다.아투로 에스트렐라와 프레더릭 미쉬킨 연구에 따르면 장단기 금리 차의 ‘변화(change)’보다 ‘수준(level)’이 예측력이 더 높은 것으로 평가된다. 문제는 수익률 곡선 스프레드로 미국 경기를 판단하기가 어려워졌다는 점이다. 지난 3월 Fed 회의 이후 경기 침체 논쟁의 불을 지폈던 장단기 금리 간 역전 현상이 5월 Fed 회의를 불과 2주일 앞두고 정상화됐기 때문이다. 시기적으로 보면 엔·달러 환율이 130엔에 도달했을 때와 맞물린다.

종전에는 러시아·우크라이나 전쟁 등 지정학적 위기 상황이 닥칠 때 엔화는 강세를 보이는 것이 관례였다. 하지만 이번에는 엔화 가치가 추락하면서 엔화 강세를 예상해 환 헤지를 해놨던 일본이 환차손으로 몸살을 앓고 있다. 마치 한국의 수출기업들이 2008년 ‘키코(KIKO)’ 사태로 막대한 환차손을 입은 것과 같은 상황이 벌어진 것이다. 이에 일본이 환차손을 보전하기 위해 미국의 장기국채 매각에 나서고, 이 과정에서 장단기 금리 간 역전 현상이 해소되는 ‘나비효과’가 발생한 것이다.

다른 나라에 의해 왜곡된 수익률 곡선 스프레드를 잘못 파악해 치명적인 실수를 저지른 대표 사례가 ‘글로벌 금융위기’다. 1990년대 후반 부동산 거품이 심화하자 앨런 그린스펀 당시 Fed 의장은 2004년부터 기준금리를 올렸다. 하지만 중국이 미 국채를 매입하는 과정에서 시장금리가 더 떨어지는 ‘그린스펀 수수께끼’ 현상이 발생해 부동산 거품이 더 심해지고 급기야 서브프라임 모기지 사태가 발생했다.

이번에도 Fed가 장단기 금리 간 역전 현상 해소를 경기에 문제가 없는 것으로 잘못 판단해 금리를 0.75%포인트 인상하고 양적긴축(QT)을 계획대로 매월 950억달러로 추진할 경우 ‘에클스 실수’가 재연될 것이란 우려가 제기됐다. 에클스 실수란 1930년대 당시 Fed 의장인 매리너 에클스가 대공황에 빠졌던 경제가 회복될 기미를 보이자 유동성 회수를 위해 서둘러 출구전략을 추진하다가 금융시장 붕괴를 초래한 통화정책의 실패 사례를 말한다.

Fed가 5월 정례회의에서 기준금리를 0.5%포인트 인상하고 QT를 475억달러로 축소한 것도 이 때문이다. 올해 두 차례 회의에서 확인됐듯이 Fed가 기준금리 0.75%포인트 인상과 같은 중대 사안을 결정할 때는 경기 여건을 한 번 더 확인하는 ‘체크 스윙(check swing)’ 차원에서 시장 예상보다 한 단계 낮은 역행적 선택을 활용한다.

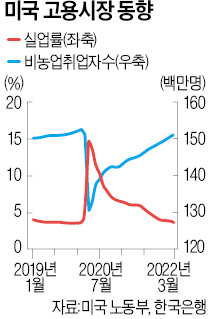

Fed가 수익률 곡선 스프레드로 경기를 파악하기 어려워진 만큼 필립스 곡선(실업률과 물가상승률 간 역관계)과 베버리지 곡선(구인율과 실업률 간 역관계)의 정상화 여부를 확인해 6월 회의 이후 금리 인상 폭과 QT 규모를 결정할 가능성이 높다.

대외적으로는 일본이 미 국채 매각을 더 못하도록 엔저를 통한 경기 부양보다 물가를 잡는 데 우선순위를 두도록 압력을 가하고 있다. 일본이 엔화 강세를 유도하는 방식으로 이를 수용할 경우 같은 목적으로 달러 강세를 용인하는 미국과 새로운 환율전쟁을 치를 것으로 예상된다.

관련뉴스