주요 국가의 중앙은행들은 물가를 잡기 위해 기준금리를 잇달아 올리고 있다. 미국의 상승률은 40여 년 만에 최고 수준이다.

‘오마하의 현인’ 워런 버핏이 비판에 가세했다. “인플레이션은 최악의 세금이다(Inflation is far worse than any gov’t tax).” 10일 출범한 윤석열 정부가 가장 시급하게 신경 써야 할 정책 중 하나도 인플레이션 잡기다.

통화량 증가에 따른 물가 상승도 이 범주에 들어간다. 20세기 초반 미국 경제학자 어빙 피셔는 화폐수량설로 설명했다. ‘통화량(M)×화폐유통속도(V)=물가(P)×실질 생산량(Y)’이다. 화폐유통속도는 큰 변화가 없고, 실질 생산량은 통화량의 영향을 받지 않는다고 보면, 결국 ‘통화량 증가(감소)=물가 상승(하락)’이다.

노벨경제학상 수상자인 밀턴 프리드먼 교수가 “인플레이션은 언제 어디서나 화폐 현상”이라고 한 이유도 이해된다. 정부가 돈을 많이 풀면 물가는 오른다는 뜻이다.

총공급이 감소해 나타나는 물가 상승은 비용 인상 인플레이션이다. 원유 가격, 생산요소 가격, 환율, 임금, 세금 등이 오르면 생산 비용이 상승한다. 비용 상승은 물가 상승을 부른다. 최근 인플레이션은 △공급 측 요인(원자재 가격 상승과 공급망 위기) △수요 측 요인(사회적 거리두기 해제 후 ‘보복 소비’) △통화량 증가(장기간 지속된 저금리 정책) 등이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있다.

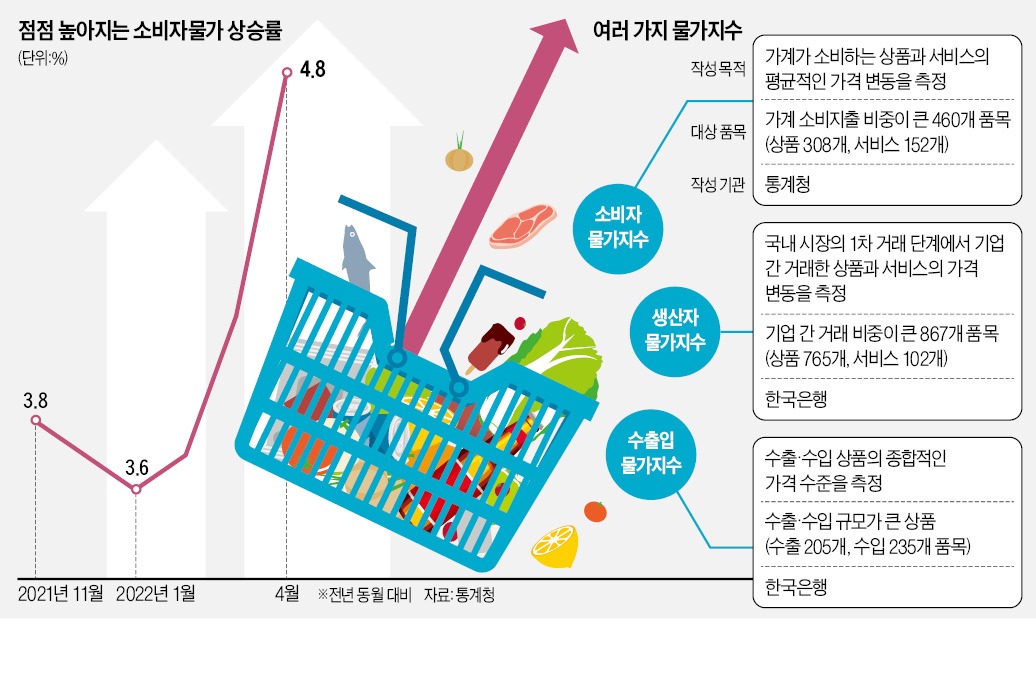

체감 물가와 소비자물가는 다를 수 있다. 사람마다 주로 지출하는 품목에 차이가 있어서 발생하는 현상이다. 또 집값 상승이 물가 통계에 제대로 반영되지 않기 때문에 체감 물가와 정부 발표 물가가 다를 수도 있다. 조사 품목이 5년에 한 번씩 바뀌는 데 따른 착시현상도 생긴다.

정부는 원칙적으로 세금을 더 걷어야만 돈을 더 쓸 수 있지만, 이렇게 하면 욕을 먹는다. 대신 통화량을 늘리는 인플레이션은 욕을 직접적으로 덜 먹으면서도 돈을 더 쓸 수 있는 방법이다. 보이지 않는 세금이라는 표현은 이런 점에서 그럴듯하다.

‘명목이자율=실질이자율+물가상승률’이라는 공식에 따르면 물가 상승은 명목금리를 밀어 올린다. 가계와 기업의 이자 부담이 증가하는 것이다. 이로 인해 소비와 투자가 위축돼 경제 성장에 악영향을 미칠 수 있다.

인플레이션이 발생하면 예금 등 금융자산 가치가 하락하는 반면 대출 상환 부담은 줄어든다. 따라서 인플레이션은 채권자에게서 채무자에게로 부를 이동시킨다. 인플레이션에 대응하는 정부 정책으로는 재정적자 축소, 수입 관세 인하, 유통 구조 개선 등이 있다.

유승호 기자 usho@hankyung.com

관련뉴스