한국을 소재로 한 발레극이 오스트리아 빈 궁정오페라극장(현 빈 국립오페라극장) 무대에 처음 오른 건 125년 전인 1897년 5월 22일이었다. 주인공은 ‘코레아의 신부’. 당시 프랑스 파리 국립오페라극장과 함께 유럽 공연문화를 주도하던 빈 궁정오페라극장이 3만굴덴(현재 가치 7억8000만원)을 들여 만든 대작이었다. 극작가 하인리히 레겔이 쓴 대본에 빈 궁정오페라극장 발레단장이자 바이올리니스트 요제프 바이어가 음악을 입히고, 발레단의 수석무용수 요제프 하스라이터가 안무를 짰다.

청·일 전쟁을 배경으로 조선 왕자와 양갓집 규수의 파란만장한 사랑 이야기를 그린 이 작품은 초연 당시 관객은 물론 비평가로부터도 호평을 받았다. 오페라를 포함해 해당 시즌에 이 극장에서 올린 공연 중 최고 작품으로 선정됐을 정도였다. 그 덕분에 1901년까지 5년 연속 무대에 올랐다. 하지만 이후 공연이 끊기고 악보와 무용보가 사라지면서 사람들의 기억에서 사라졌다. 그러다가 2012년 독일의 한 음악출판사 창고에서 작곡가가 남긴 총악보가 발견되면서 다시 조명받았다.

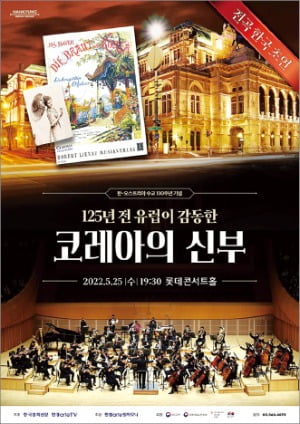

총악보가 공개된 지 10년이 흘렀지만, 총 4막 9장으로 구성된 전 곡을 되살리는 연주회를 기획한 곳은 없었다. 그저 몇몇 곳이 음악 일부만 발췌해 연주한 게 전부였다. 한국경제신문사가 125년 전 초연 당시 오케스트라 편성을 그대로 재현해 무대에 올리기로 한 이유가 여기에 있다. 오는 25일 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 빈 심포니에서 부지휘자로 활동하고 있는 김여진(31)의 지휘로 한경arte필하모닉이 연주한다.

총악보가 공개된 지 10년이 흘렀지만, 총 4막 9장으로 구성된 전 곡을 되살리는 연주회를 기획한 곳은 없었다. 그저 몇몇 곳이 음악 일부만 발췌해 연주한 게 전부였다. 한국경제신문사가 125년 전 초연 당시 오케스트라 편성을 그대로 재현해 무대에 올리기로 한 이유가 여기에 있다. 오는 25일 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 빈 심포니에서 부지휘자로 활동하고 있는 김여진(31)의 지휘로 한경arte필하모닉이 연주한다.김여진이 몸담고 있는 빈 심포니는 빈 필하모닉과 함께 빈을 대표하는 명문 관현악단이다. 빈에 거주하고 있는 그를 전화와 카카오톡을 통해 인터뷰했다. 김여진은 “지난 3월 말 지휘 제안을 받았을 때 ‘최초 공연’이란 말과 ‘오스트리아와 한국의 연결’이란 의미가 가슴에 쏙 들어왔다”며 “오스트리아 작곡가가 한국을 소재로 만든 발레 음악 전 곡을 120년 만에 연주하는 데 함께할 수 있어 영광스럽다”고 말했다.

“제가 왈츠를 제대로 공부한 건 빈 국립음대에 다닐 때였습니다. 빈 국립오페라극장에서 오랜 기간 반주했던 교수님으로부터 왈츠의 대가인 요한 슈트라우스의 오페레타 ‘박쥐’를 배웠거든요. 부지휘자로 취직한 뒤에도 빈 왈츠를 많이 연주했어요. ‘코레아의 신부’ 음악에는 왈츠, 폴카, 갤롭 등 가볍고 아기자기한 빈풍의 춤곡이 많이 나오는데, 처음 접하는 악보인데도 친숙한 느낌이 들었습니다.”

“제가 왈츠를 제대로 공부한 건 빈 국립음대에 다닐 때였습니다. 빈 국립오페라극장에서 오랜 기간 반주했던 교수님으로부터 왈츠의 대가인 요한 슈트라우스의 오페레타 ‘박쥐’를 배웠거든요. 부지휘자로 취직한 뒤에도 빈 왈츠를 많이 연주했어요. ‘코레아의 신부’ 음악에는 왈츠, 폴카, 갤롭 등 가볍고 아기자기한 빈풍의 춤곡이 많이 나오는데, 처음 접하는 악보인데도 친숙한 느낌이 들었습니다.”그는 지휘 의뢰를 받은 뒤 집에서 지하철로 15분 거리인 빈 국립오페라극장에 자주 들른다고 했다. “‘코레아의 신부’가 초연된 역사적인 공간을 둘러보며 ‘이곳에서 지휘했고, 저곳에서 호른을 연주했겠구나’ 하고 상상합니다. 그렇게 간접 체험을 하면 음악과 더 가까워진 느낌을 가질 수 있어요. 빈의 극장박물관(Theatermuseum)에 가서 초연 당시 극장 배우들 사진과 무대 사진, 그림 자료와 포스터까지 세세하게 살펴봤습니다. 음악을 그리는 데 도움이 되죠.”

“코레아의 신부에는 빈 왈츠풍 음악뿐 아니라 후기 낭만주의의 반음계적이고 로맨틱한 선율이 풍부하게 나옵니다. 저 개인적으로는 2막 4장 중간에 왕자가 항구에서 극적으로 재회한 신부와 ‘이별의 키스’를 하는 장면에 흐르는 서정적인 선율이 가장 마음에 와닿더군요. 정말 아름답고 사랑스럽죠.”

김여진은 “작곡가 바이어는 춤 장면뿐 아니라 극의 내용을 음악에 절묘하게 녹여냈다”며 “음악이 이야기 전개에 상당한 역할을 한다”고 설명했다.

“드라마 OST의 테마음악처럼 이 작품에도 왕자를 사랑하는 여주인공이 등장할 때마다 아름답고 로맨틱한 주제선율이 흘러나와요. 문을 두드리는 소리, 놀라서 비명 지르거나 자명종 울리는 소리 등 효과음도 음악으로 다 표현합니다. 이번 공연에서는 극의 대본이 음악에 맞춰 스크린에 뜨는데요. 이런 부분을 생각하면서 음악을 들으면 보다 큰 재미를 느낄 수 있을 겁니다.”

조동균/송태형 기자 toughlb@hankyung.com

관련뉴스