윤석열 대통령은 21일 한·미 정상회담 환영 만찬 건배사에서 조 바이든 미국 대통령이 좋아하는 시인 윌리엄 버틀러 예이츠의 시 구절을 인용했다. 바이든 대통령은 윤 대통령의 배려에 감사를 표하며 화기애애한 분위기가 연출됐다.

이번 한·미 정상회담은 1952년 12월 아이젠하워 대통령이 당선인 신분으로 방한해 이승만 대통령과 역사상 첫 한미정상회담을 한 이후 73번째 회담으로 기록됐다. 양국 정상 간의 만남은 그 중대성에 걸맞게 적지 않은 뒷얘기를 남겼다. 열린 횟수만큼 다양한 역대 정상들 간의 에피소드를 정리해봤다.

고(故)김영삼 전 대통령의 첫 회담은 1993년 7월 빌 클린턴 당시 미 대통령의 방한으로 성사됐다. 이때 두 대통령의 ‘조깅 외교’가 화제가 됐다. 클린턴 전 대통령은 김 전 대통령에게 골프 회동을 제안했는데 당시 ‘공직자 골프금지령’을 내렸던 김 전 대통령은 이를 거절하고 조깅을 역제안했다. 다음날 아침 두 정상은 청와대 녹지원을 9바퀴 돌았다고 한다. 김 전 대통령은 이후 오랜만에 만난 클린턴 전 대통령에게 “후 아 유(Who are you)”라는 인사를 건넸다는 일화도 유명하다. 당시 통역을 맡았던 박진 외교부 장관은 “왜 그런 인사를 했느냐” 물었고, 김 전 대통령은 “경상도에서는 반가운 사람을 만나면 ‘이게 누꼬(Who are you)’라고 한데이”라고 했다고 한다.

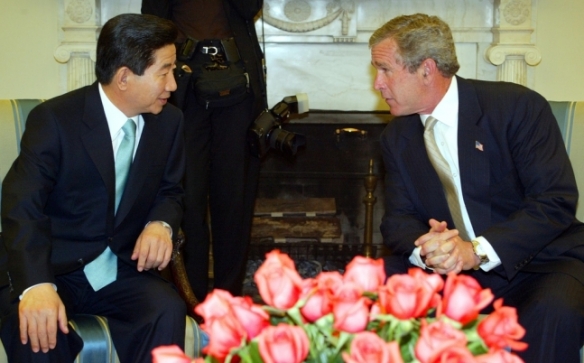

2006년 10월 한·미 정상회담을 위해 미국을 방문한 고(故)노무현 전 대통령은, 정상회담 4시간 전 당초 배석자 명단에 빠져있던 도널드 럼즈펠드 미 국방장관의 배석을 보고받았다. 당시 양국은 대북정책에서 상당한 인식차를 갖고 있었는데, 럼즈펠드 장관의 항의성 질문이 예상된 것이다. 보고를 받은 노 전 대통령은 “만약 럼즈펠드가 입을 열면 한미정상회담이고 한미동맹이고 없다고 얘기하라”는 명령을 내렸다. 결국 럼즈펠드 장관은 회담장에서 입을 떼지 못했다. 또 당시 노 전 대통령이 조지 부시 전 대통령에게 평화협정과 종전 선언에 대한 입장을 공개적으로 압박하고 부시 대통령이 이를 일축하는 장면이 그대로 생중계돼 양국 관계에 적잖은 후폭풍을 남기기도 했다.

취임 직후인 2008년 4월 미국을 찾은 이명박 대통령은 대통령 별장인 캠프 데이비드에서 부시 대통령을 옆에 태우고 골프 카트를 직접 몰았다. 이 전 대통령이 기자들에게 손을 흔들자 부시 전 대통령이 “파인 드라이버(fine driver·훌륭한 운전자)”라며 엄지를 치켜 들기도 했다. 두 사람의 우호적인 분위기는 호칭에서도 드러났다. 2001년 김대중 당시 대통령에게 ‘이 양반(This man)’이라는 호칭을 썼던 부시 대통령은 이 전 대통령에게는 ‘친구’라는 표현을 자주 썼다.

박근혜 대통령의 첫 외교 무대였던 2013년 5월 한·미 정상회담에선 버락 오바마 대통령과의 만남이 아닌 엉뚱한 스캔들이 주요 신문의 헤드라인을 뒤덮었다. 미국 순방에 동행했던 윤창중 전 청와대 대변인이 주미 한국 대사관의 파견 여직원을 성추행해 귀국 직후 직권 면직된 것이다. 당시 외신들은 “불미스러운 사건이 정상회담의 성과를 무색하게 만들었다”고 평했다.

문재인 대통령은 취임 한달여 만인 2017년 6월 백악관에서 도널드 트럼프 대통령을 만났다. 당시 영부인 패션보다 화제를 모은 것은 두 대통령의 푸른색 넥타이였다. 평소 빨간색 넥타이를 즐겨 메는 트럼프 대통령은 문 전 대통령을 의식해 파란색을 골랐다는 해석이었다. 문 전 대통령은 또 트럼프 전 대통령과 상견례 직전 백악관 방명록에 글을 남겼는데, 직함과 이름을 남길 때 ‘대한민국’을 ‘대한미국’으로 쓰며 ‘ㄴ’ 받침을 빠트렸다. 문 전 대통령은 뒤늦게 “실수였다”고 말한 것으로 알려졌다.

서희연 기자 cuba@hankyung.com

관련뉴스