1966년 9월, 밀턴 프리드먼과 폴 새뮤얼슨은 미국 시사주간지 ‘뉴스위크’에 나란히 칼럼 연재를 시작한다. 당시 뉴스위크는 논쟁적 칼럼으로 독자들의 눈길을 잡기 위해 필진을 갈아치우는 중이었다. 좌·우파 대표 경제학자 두 사람은 번갈아 글을 실으며 무려 18년간 이름을 건 전쟁을 벌였다.

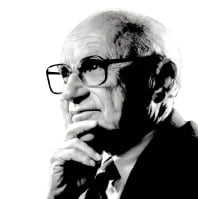

1966년 9월, 밀턴 프리드먼과 폴 새뮤얼슨은 미국 시사주간지 ‘뉴스위크’에 나란히 칼럼 연재를 시작한다. 당시 뉴스위크는 논쟁적 칼럼으로 독자들의 눈길을 잡기 위해 필진을 갈아치우는 중이었다. 좌·우파 대표 경제학자 두 사람은 번갈아 글을 실으며 무려 18년간 이름을 건 전쟁을 벌였다.핵심 쟁점은 ‘정부는 시장에 얼마나 개입해야 하는가’였다. 두 사람 모두 연재하는 중간에 노벨경제학상을 받았다. 경제학에 관심이 있는 사람이라면 그때 뉴스위크 독자들을 질투하게 된다. ‘경제학 거장들의 대결을 매주 소파에 앉아 관전할 수 있었다니.’

《새뮤얼슨 vs 프리드먼》은 두 사람의 논리 대결을 한 권에 담은 책이다. 저자는 영국 언론인 니컬러스 웝숏. 웝숏은 전작 《케인스 하이에크》에서 경제학계 숙명의 라이벌인 존 M 케인스와 프리드리히 하이에크의 격돌을 조명한 바 있다.

1960년대 당시 세계 경제학계는 케인스학파가 지배하고 있었다. 미국 대공황 이후 정부가 시장을 방치하지 않고 적극 개입해야 한다는 의견이 힘을 얻었다. 새뮤얼슨은 자타가 공인하는 케인스주의자였고 프리드먼은 여기에 도전장을 내민 반대파였다. 프리드먼은 자유시장의 힘이 모든 문제를 해결해줄 것이라고 주장했다. 대공황도 ‘시장 실패’가 아니라 잘못된 통화정책에 따른 ‘정부 실패’라고 봤다. 시장을 길들이려는 시도는 아무리 의도가 좋아도 실패할 수밖에 없다고 경고했다.

1960년대 당시 세계 경제학계는 케인스학파가 지배하고 있었다. 미국 대공황 이후 정부가 시장을 방치하지 않고 적극 개입해야 한다는 의견이 힘을 얻었다. 새뮤얼슨은 자타가 공인하는 케인스주의자였고 프리드먼은 여기에 도전장을 내민 반대파였다. 프리드먼은 자유시장의 힘이 모든 문제를 해결해줄 것이라고 주장했다. 대공황도 ‘시장 실패’가 아니라 잘못된 통화정책에 따른 ‘정부 실패’라고 봤다. 시장을 길들이려는 시도는 아무리 의도가 좋아도 실패할 수밖에 없다고 경고했다.둘은 문체도 정반대였다. “새뮤얼슨은 우아한 글을 썼고 신중하게 단어를 고르며 즐거움을 느꼈다. 프리드먼은 실용적인 단어로 주장을 직설적으로 독자에게 전달하는 쪽을 선호했다. 새뮤얼슨이 고상한 말투를 쓰는 사제였다면, 프리드먼은 이교도를 한 명이라도 더 개종시키고자 집집마다 돌아다니는 전도사였다.”

이 책은 두 사람의 칼럼을 원문 그대로 옮긴 모음집이 아니다. 책은 두 경제학자의 칼럼, 편지, 저서 등을 인용하며 생애와 학문적 성취를 설명한다. 두 사람의 논쟁을 토씨 하나하나 뜯어보고 싶은 독자에게는 아쉬운 서술 방식이지만, 이참에 이들의 일대기를 살펴보려는 독자에게는 안성맞춤이다.

두 사람의 ‘닮은 듯 다른’ 생애는 사상적 차이를 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 둘 다 유대인 가정에서 태어났고 대학 동창과 결혼했으며 시카고대에서 공부했다. 스스로 “배고픔을 경험해본 적이 없다”고 말한 새뮤얼슨은 열여섯 살에 시카고대에 조기 입학한 뒤 넉넉한 장학금을 받으며 공부했다. 그런 그였기에 대공황 시기 집집마다 돌아다니며 ‘배고파요. 감자 하나만 주시겠어요?’라고 묻는 어린아이들이 더욱 충격으로 다가왔다. “안타깝지만 어쩔 도리가 없다”고 말하는 시카고학파는 그가 보기에 악어의 눈물을 흘리고 있을 뿐이었다. 반면, 어려서 아버지를 잃은 프리드먼은 학비를 직접 벌며 시장의 정교함을 익혔다. 훗날 경제학자로 성공해 노벨상을 받은 이후에도 그는 기자들에게 꼭 수신자 부담으로 전화를 걸었다.

두 사람의 ‘닮은 듯 다른’ 생애는 사상적 차이를 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 둘 다 유대인 가정에서 태어났고 대학 동창과 결혼했으며 시카고대에서 공부했다. 스스로 “배고픔을 경험해본 적이 없다”고 말한 새뮤얼슨은 열여섯 살에 시카고대에 조기 입학한 뒤 넉넉한 장학금을 받으며 공부했다. 그런 그였기에 대공황 시기 집집마다 돌아다니며 ‘배고파요. 감자 하나만 주시겠어요?’라고 묻는 어린아이들이 더욱 충격으로 다가왔다. “안타깝지만 어쩔 도리가 없다”고 말하는 시카고학파는 그가 보기에 악어의 눈물을 흘리고 있을 뿐이었다. 반면, 어려서 아버지를 잃은 프리드먼은 학비를 직접 벌며 시장의 정교함을 익혔다. 훗날 경제학자로 성공해 노벨상을 받은 이후에도 그는 기자들에게 꼭 수신자 부담으로 전화를 걸었다.프리드먼과 새뮤얼슨 간 논쟁은 내용뿐 아니라 태도 측면에서도 배울 점이 있다. 자신의 오류를 적극적으로 바로잡고, 의견 차이가 있더라도 상대를 존중하는 대가의 품격을 보여줘서다. 새뮤얼슨은 언젠가 프리드먼에게 보낸 편지에 이렇게 썼다. “전에 했던 말을 철회해야겠어. 자네도 알다시피 나는 말을 바꾸는 걸 무척 싫어하지만, 잘못된 시각을 고집하는 게 더 싫거든.”

이런 편지도 보냈다. “우리가 만난 지 이제 겨우 62년이 되었군. 우리가 서로 의견이 갈리는 때가 많기는 했지만 논리적, 실증적 차이가 벌어지기 시작하는 근본적인 지점에서는 서로를 이해했다는 사실을 나중에 사람들이 알게 됐으면 좋겠어.”

두 사람이 일생 동안 이어온, 애정 어린 비판과 견제는 ‘버디 무비’를 관람하는 것 같은 재미를 주기도 한다. 프리드먼은 새뮤얼슨의 편지에 크게 감동한 뒤 이렇게 말했다. “우리가 만난 기간은, 내 생각에는 63년이 맞는 것 같아.”

구은서 기자 koo@hankyung.com

관련뉴스