이곳에서 28년간 광고지 전문 인쇄업체를 운영해온 원용일 씨(55)는 “코로나19 사태로 뮤지컬·동창회 일감이 다 끊겨 간신히 2년을 버텨왔다”며 “최근 코로나19 국면이 완화되자 종이와 잉크 가격이 올라 한계에 몰렸다”고 푸념했다. 원씨의 인쇄소는 한때 한 달에 최고 2억원 가까운 매출을 올렸지만, 최근엔 지방 출장까지 다녀도 매출이 월 2000만원도 안 되는 수준이다. 그는 “과거 16명이 넘던 직원을 정리하고 가족 3명과 겨우 버티고 있는데, 이마저도 정리해야 하나 고민”이라며 고개를 숙였다.

17일 인쇄업계에 따르면 올해 들어서만 각종 종이값이 20% 이상 급등한 탓에 중소 규모 인쇄업체들이 한계에 내몰리고 있다. 국내 1·2위 제지 공급업체인 한솔제지·무림페이퍼는 이달 초부터 일반 인쇄용지 가격을 15% 인상했다. 두 기업은 지난 1월에도 가격을 약 7% 올렸다. 업무·교육의 디지털화로 인쇄물 수요가 계속 줄어 업체 간 경쟁이 심해진 탓에 인쇄비 단가는 수십 년째 제자리걸음이다.

17일 인쇄업계에 따르면 올해 들어서만 각종 종이값이 20% 이상 급등한 탓에 중소 규모 인쇄업체들이 한계에 내몰리고 있다. 국내 1·2위 제지 공급업체인 한솔제지·무림페이퍼는 이달 초부터 일반 인쇄용지 가격을 15% 인상했다. 두 기업은 지난 1월에도 가격을 약 7% 올렸다. 업무·교육의 디지털화로 인쇄물 수요가 계속 줄어 업체 간 경쟁이 심해진 탓에 인쇄비 단가는 수십 년째 제자리걸음이다.업계의 90% 이상을 차지하는 10명 미만 중소형 인쇄 사업체들은 ‘인쇄기를 돌리기도 어렵다’고 토로했다. 충무로 인쇄골목에서 15년간 대형 행사 포스터와 책자를 인쇄해온 김모씨(50)는 “재료값이 오르기 전엔 매출 마진율을 30%로 맞췄지만, 지금은 15% 정도로 반토막이 됐다”며 “마진이 20%는 돼야 직원 8명 인건비와 설비 자금을 대는데 이제는 적자만 겨우 면하는 수준”이라고 말했다.

발주처가 최저가 입찰 공고를 내면 극단적으로 낮은 단가에 입찰을 시도하는 등 ‘제 살 깎아 먹기’식 경쟁도 극심하다. 서울의 한 인쇄소 관계자는 “수익이 제로(0)에 가깝지만 기계라도 돌리려고 장당 겨우 몇십원에 납품 단가를 제시하는 인쇄소도 있다”며 “재료값도 감당하지 못할 정도로 입찰가가 낮아질 때가 부지기수”라고 전했다.

태블릿PC·노트북 사용 등으로 인쇄물 수요도 줄고 있다. 한국제지연합회에 따르면 지난해 내수 종이 생산량 약 1160만t 중 인쇄용지는 232만t에 불과하다. 코로나19 유행 전 260만~270만t을 유지했던 인쇄용지 생산량은 코로나19 이후 20만t 이상 줄었다. 인쇄업계 관계자는 “지난 3년간 비대면 수업이 이뤄지면서 태블릿 등 디지털 기기가 급속도로 확산해 학교에서도 종이 인쇄물 수요가 급격히 줄었다”고 말했다.

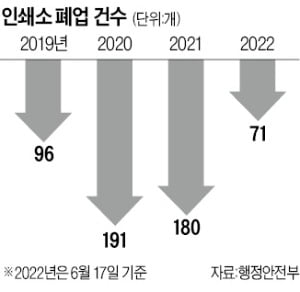

사정이 나빠지자 업계를 떠나는 인쇄업자도 늘고 있다. 행정안전부 지방행정 인허가 데이터에 따르면 2019년 말 2만239곳이었던 국내 등록 인쇄소 가운데 2020~2021년 442곳이 폐업했다. 지난 20년간 폐업한 3502곳 중 최근 2년 동안에만 12%가 문을 닫은 것이다. 을지로 인쇄골목의 한 인쇄 하청업체에서 6년째 일하고 있다는 박모씨(54)는 “코로나19 유행은 끝났다지만 예전만큼 대면 행사가 열리지 않아 동창회 팸플릿이나 사보 수요는 돌아오지 않고 있다”며 “이 근처에 폐업한 인쇄소가 서너 군데”라고 말했다.

이소현 기자 y2eonlee@hankyung.com

관련뉴스