종합부동산세는 문재인 정부에서 국민의 부담을 늘린 대표적 세금이다. 정부가 ‘부동산 투기와의 전쟁’을 선포하면서 핵심 ‘무기’로 종부세 강화를 꺼냈다. 그렇다 보니 과세의 합리성이 떨어지고 다주택자를 벌주는 징벌적, 정치적 세금으로 전락했다는 지적이 많다.

특히 재산가액이 아니라 주택 수에 따라 다주택자를 벌주는 방식으로 과세하다 보니 서울 강북과 경기에 한 채씩 보유한 2주택자가 그보다 훨씬 고가의 서울 강남 주택 한 채 보유자보다 종부세를 더 많이 내는 등 황당한 사례도 부지기수로 나오고 있다.

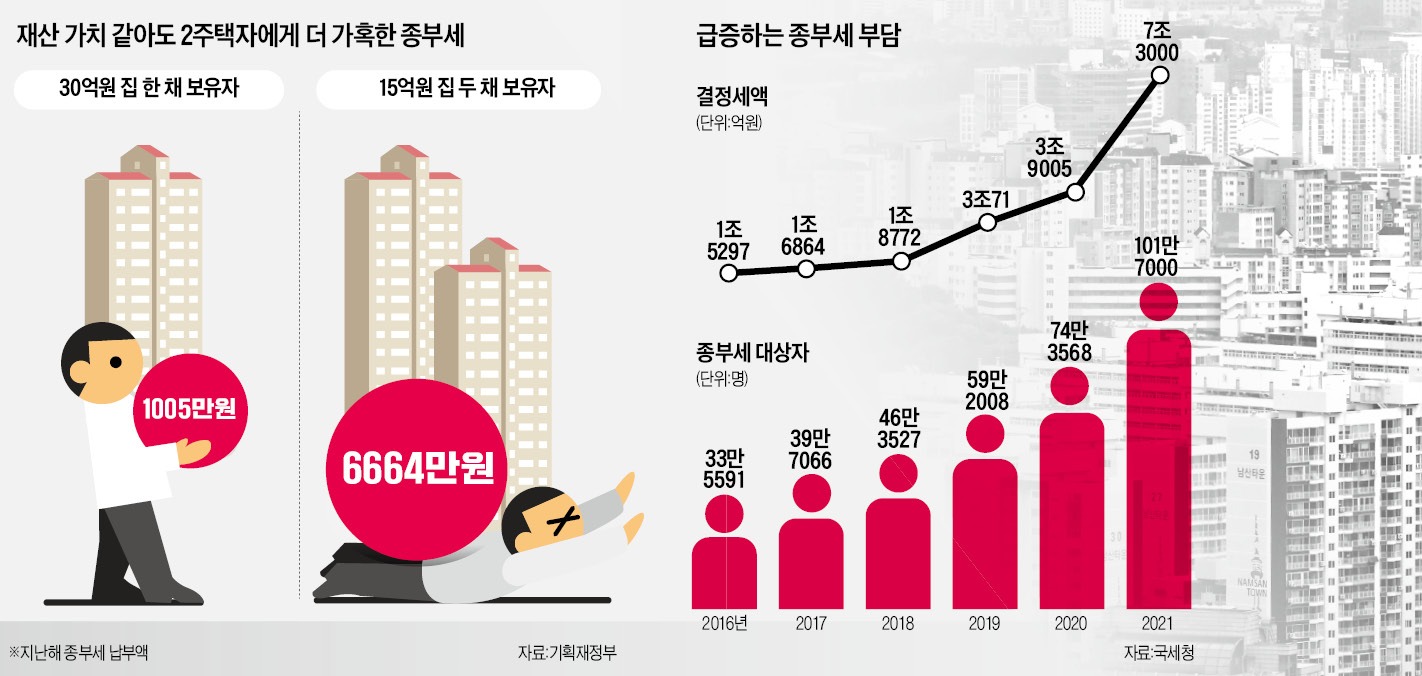

그런데 서울 강북과 경기도에 각각 15억원짜리 아파트 한 채씩 모두 두 채를 보유한 B씨는 지난해 종부세로 6664만원을 내야 했다. 서울 강남 주택 보유자인 A씨와 부동산 재산 가치는 똑같은데 종부세는 A씨의 6.6배에 달한 것이다. 이는 B씨의 경우 2주택자여서 1주택자와 달리 기본공제액이 6억원에 불과한 데다 세율은 최고 3.6%를 적용받기 때문이다. 보유 기간과 연령공제도 전혀 받을 수 없다.

현재 종부세는 1주택자는 0.6~3.0%, 조정대상지역 2주택자와 3주택자 이상은 1.2~6.0%가 적용된다. 다주택자에게 더 많은 세금을 물리도록 설계돼 있다. 2018년까지만 해도 종부세는 주택 수와 상관없이 주택가액에 따라 0.5~2.0% 단일세율로 부과됐다. 하지만 문재인 정부는 임기 중 종부세제를 네 차례 바꾸면서 주택가액별 단일세율 체계를 주택 수별 중과세율 체계로 바꿨고, 세율도 대폭 인상했다. 시행령으로 정하는 공정시장가액비율도 매년 5%포인트 올렸다.

게다가 조정대상지역 내 다주택 보유 법인에 부과하는 종부세는 공제 없이 무조건 6% 최고세율을 적용한다. 이 지역에서 법인이 집 두 채 이상을 보유한 경우, 산술적으로 16년(6%×16년=96%)가량 보유하면 보유재산액을 거의 세금으로 뺏기게 된다.

정부가 올해 종부세 부담을 2020년 수준으로 낮추겠다고 발표했지만 여전히 다주택자 차별 문제는 해소되지 않는다. 예컨대 A씨와 B씨의 보유 주택이 올해 공시가 상승(상승률 약 18.8%)에 따라 약 35억6300만원(B씨는 두 채 합산 기준)이 됐다고 치자. 이 경우 1주택자 A씨는 종부세로 637만원을 내지만 2주택자 B씨는 종부세가 4616만원에 달한다.

반면 남편이 15억원짜리 주택 한 채를 단독 보유한 상태에서 두 번째 주택(15억원짜리)을 아내와 공동명의(지분율 50%)로 취득한 경우엔 부부의 합산 세 부담이 크게 늘어난다. 즉 남편은 22억5000만원의 공시가 합산액에 2주택 세율인 최고 3.6%를 적용받아 종부세액이 3757만9721원으로 뛴다. 아내는 50만5108원만 내지만 합산 금액은 3808만4829원으로 각각 보유했을 때보다 세 배가량 많다. 정부가 올해는 세 부담을 일부 낮춰주기로 했지만 주택 수에 따른 세율 구조를 바꾸지 않는 한 이 문제가 근본적으로 변하지 않는다.

재산가액이 같아도 주택 수에 따라, 부부 공동명의냐 아니냐에 따라 세 부담이 달라지는 건 문제인 만큼 재산가액에 따라 단일세율로 종부세를 부과해야 한다는 게 전문가들의 지적이다. 전병목 한국조세재정연구원 선임연구위원은 최근 공청회에서 “(현 종부세 제도는) 강남의 고가 1주택자에게 유리하게 운용되고 있다”고 지적했다. 그러면서 다주택자에 대한 중과세율을 폐지하고 2018년처럼 주택가액에 따라 0.5~2.0% 단일세율로 부과해야 한다고 제안했다. 오문성 한국조세정책학회장(한양여대 세무회계과 교수)은 “종부세는 정말 문제가 많은 세금”이라며 “종부세를 폐지하고 재산세에 편입해야 한다”고 말했다.

강진규/정의진 기자 josep@hankyung.com

관련뉴스