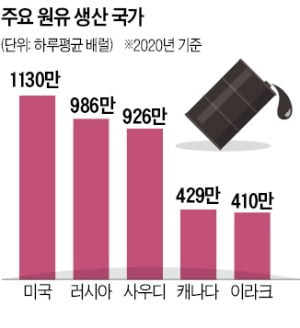

오는 11월 중간선거를 앞두고 지지율이 사상 최저치로 떨어진 바이든 대통령은 이번 방문에서 최대 산유국인 사우디와의 화해를 통해 고공행진하고 있는 에너지 가격 문제를 해결하는 성과를 노리고 있다. 하지만 사우디는 미국의 증산 압박에도 요지부동일 가능성이 크다고 월스트리트저널(WSJ)은 분석했다.

이날 바이든 대통령은 야이르 라피드 임시 총리를 비롯한 이스라엘 지도자들을 만났고 이란의 핵무기 보유를 허용하지 않는다는 내용의 공동협약에 서명했다. 이후 바이든 대통령은 14일 제다에서 열리는 걸프협력회의 플러스 3(GCC+3, 이집트·이라크·요르단) 정상회의에 참석해 중동 11개국 지도자들을 만난다. 이어 살만 빈 압둘 아지즈 알사우드 국왕과 회담하는 과정에서 사우디 실권자인 왕세자와도 만날 예정이다. WSJ는 두 사람의 만남에 대해 “36세짜리 빈 살만 왕세자의 기를 꺾으려던 79세 바이든이 겸손해지는 순간으로 기록될 것”이라고 보도했다.

이날 바이든 대통령은 야이르 라피드 임시 총리를 비롯한 이스라엘 지도자들을 만났고 이란의 핵무기 보유를 허용하지 않는다는 내용의 공동협약에 서명했다. 이후 바이든 대통령은 14일 제다에서 열리는 걸프협력회의 플러스 3(GCC+3, 이집트·이라크·요르단) 정상회의에 참석해 중동 11개국 지도자들을 만난다. 이어 살만 빈 압둘 아지즈 알사우드 국왕과 회담하는 과정에서 사우디 실권자인 왕세자와도 만날 예정이다. WSJ는 두 사람의 만남에 대해 “36세짜리 빈 살만 왕세자의 기를 꺾으려던 79세 바이든이 겸손해지는 순간으로 기록될 것”이라고 보도했다.1940년대부터 80년간 우방이었던 양국 관계는 2018년 사우디의 반체제 언론인 자말 카슈끄지 피살 사건을 계기로 급랭했다. 미국이 피살 사건의 배후로 빈 살만 왕세자를 지목했기 때문이다. 바이든 대통령은 사우디의 반인권 문제를 공공연히 비난했고, 그사이 사우디는 중국·러시아에 기울었다. 지난 4년간 사우디의 중국산 무기 수입량은 400% 급증했다. 미국이 사우디 수출을 금지한 드론이 대부분이다.

하지만 최근 이스라엘, 이란 등 중동의 정세가 복잡하게 얽히면서 사우디와의 동맹 중요성이 다시 부각됐다. 지난해 아랍에미리트(UAE)·바레인·모로코·수단 등 아랍권 4개국이 미국 중재하에 ‘아브라함 협약’을 통해 이스라엘과 화해 무드로 접어들었다. 미국은 사우디에 변화의 물결에 동참하라며 압박을 가하고 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 “이번 만남에서 미국은 사우디에 이스라엘과의 관계 개선을 서두를 것을 요청할 것”이라고 전했다.

하지만 미국의 중재 없이도 사우디 내에서 자체적으로 이스라엘을 향한 우호적인 기류가 감지되고 있다. 두 국가의 공동의 적인 이란 때문이다. 바이든 대통령이 버락 오바마 전임 행정부와 마찬가지로 ‘이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)’를 복원할 필요성을 강조하면서 이란과의 관계 개선을 원하고 있다는 점도 사우디와 이스라엘엔 눈엣가시다. 미국의 중동 정세 안정화 의지가 의심스럽다는 이유에서다.

미국이 사우디에 화해의 손길을 내미는 핵심적인 이유는 원유 확보 때문이다. 바이든 대통령은 11월 중간선거를 앞두고 “에너지 가격을 낮추기 위해 최대 산유국인 사우디와 화해했다”는 인상을 남겨야 한다. 지난달 미국 휘발유 가격은 사상 최초로 갤런(약 3.8L)당 5달러를 넘어섰다. 유가 상승은 전방위 물가 상승으로 이어졌고, 인플레이션과 경기 침체 우려로 바이든의 지지율은 추락하고 있다. 사우디로서도 바이든과의 표면적인 만남을 거부할 이유가 없다. 이번 만남을 계기로 후계자인 빈 살만 왕세자가 ‘암살 사건의 배후자’란 의혹을 희석할 수 있기 때문이다.

다만 사우디는 바이든 대통령의 방문 이후에도 꿈쩍하지 않을 가능성이 크다. WSJ는 “사우디는 더 이상 워싱턴DC의 증산 압박에 좌지우지하지 않겠다는 입장이 확고하다”고 전했다. 지난달 사우디가 주도하는 석유수출국기구 플러스(OPEC+)는 7~8월 하루평균 원유 생산량을 64만8000배럴로 소폭 늘리는 데 합의했다.

김리안 기자 knra@hankyung.com

관련뉴스