A대표는 “대형 건설사와는 협상이 여의치 않다고 판단해 도급을 맡길 회사로 중견 건설사까지 넓혀서 보고 있다”고 설명했다. 시행업계 관계자는 “이런 식으로 양자 간 도급계약이 타절(합의 해지)되는 사례가 주요 건설사별로 5건 이상 되는 것으로 알고 있다”고 분위기를 전했다.

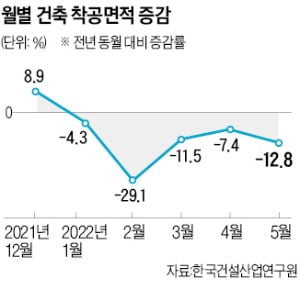

21일 부동산 개발업계에 따르면 시행사와 시공사 간 공사비 및 공기 문제로 인한 분쟁이 늘어나면서 도급 계약을 타절하는 사례가 급증하고 있다. 이로 인해 착공 면적도 감소하고 있다. 건설산업연구원에 따르면 지난해 12월 착공 면적은 1422만㎡로 전년 동기 대비 8.9% 증가했지만 올해부터 크게 줄고 있다. 올 2월에는 729만㎡로 전년 같은 기간 대비 29.1%나 감소했고, 공사가 활발한 시기인 5월에는 1096㎡로 전년 동월 대비 12.8% 줄었다.

21일 부동산 개발업계에 따르면 시행사와 시공사 간 공사비 및 공기 문제로 인한 분쟁이 늘어나면서 도급 계약을 타절하는 사례가 급증하고 있다. 이로 인해 착공 면적도 감소하고 있다. 건설산업연구원에 따르면 지난해 12월 착공 면적은 1422만㎡로 전년 동기 대비 8.9% 증가했지만 올해부터 크게 줄고 있다. 올 2월에는 729만㎡로 전년 같은 기간 대비 29.1%나 감소했고, 공사가 활발한 시기인 5월에는 1096㎡로 전년 동월 대비 12.8% 줄었다.박철한 건산연 연구위원은 “올 상반기부터 착공 면적 감소세가 뚜렷하다”며 “자재비 상승 등으로 계약할 때와 막상 착공할 때 상황이 크게 달라져 첫 삽을 뜨지 못하는 사례가 많아지고 있다”고 설명했다.

시행사들은 자재값 인상보다도 ‘공기 연장’ 요구를 더 심각하게 여기는 분위기다. 부동산 개발사업의 ‘돈줄’인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 금리가 오르고 있어서다. 사업 기간이 길어질수록 오르는 금리에 취약할 수밖에 없기 때문이다.

시행사 C대표는 “PF 금리가 3개월마다 계속 오르고 있어 사업기간이 길어지면 개발 이익이 크게 줄어들 수밖에 없다”고 토로했다. 아파트의 경우 7~8%, 오피스텔 등 비주거 빌딩을 개발했을 때는 15% 정도를 시행사가 개발이익으로 가져간다. C대표는 “공기가 연장될수록 개발이익이 반 이상 줄어들게 돼 사업을 안 하는 게 낫다”고 했다.

부동산 경기가 하락하면서 금융권의 대출이 여의치 않은 점도 개발 의욕을 꺾는 요인이다. D증권사 한 임원은 “만기가 임박한 대출을 연장해주지 않는 것은 물론 PF 대출 전 임시 대출 격인 ‘브리지론’조차 소극적인 게 현실”이라며 “내년 상반기에는 대출이자가 3개월 이상 연체된 부동산 NPL(부실채권)이 쏟아질 가능성이 매우 높다”고 내다봤다.

착공 면적 감소는 공급 감소로 이어질 공산이 크다. 업계 관계자는 “착공조차 못 하고 표류하는 개발사업이 늘면 주택 공급이 어려워져 3년여 뒤 입주난이 심각해질 수 있다”고 지적했다.

박종필 기자 jp@hankyung.com

관련뉴스