“1800년대 말에는 전화기를 덕률풍이라고 불렀습니다. 텔레폰을 한자로 표기하면서 만들어진 명칭입니다. 황제가 중요한 일이 있을 때 신하와 직접 통화를 했는데, 신하는 전화가 걸려 오는 시간에 맞춰 의관을 정제하고 네 번의 절을 올린 뒤 전화를 받았다고 합니다.”

KT는 16일 원주연수원 내 KT 통신사료관에서 기자간담회를 열고 소장품을 공개했다. KT는 1993년 9월 서울 용산에 한국통신사료전시관을 열었다. 2015년에 용산과 대전에 있던 물품을 원주로 옮겨 사료관을 통합 운영하고 있다. KT 통신사료관이 외부에 공개된 것은 이번이 처음이다.

KT는 1885년 한성전보총국 설립 이후 체신부, 한국통신전기공사 등을 거쳐 지금까지 이어졌다. 한국의 통신 역사와 함께한 만큼 역사적 가치가 높은 사료를 별도로 이곳에 보관하고 있다. KT가 보관 중인 통신사료는 시설 장치, 경영 인쇄물, 사업인쇄물, 기념품 등 6150건에 이른다.

가장 눈에 띄는 자료는 시대별 전화기다. 초기 전화기는 송수신기가 분리된 형태로 송신기에 붙은 핸들을 돌려 신호를 교환기에 보내는 방식이다. 전화기를 들면 교환기에 신호 램프가 들어와 교환원이 통화를 연결하는 자석식 전화기, 공전식 전화기를 지나 다이얼을 돌려 자동으로 교환기를 동작시키는 다이얼식 전화기로 이어졌다. 1970년대 말까지는 자동교환기 고장을 막기 위해 전화국에서 지급하는 전화기만 사용하도록 했지만 1980년대부터는 개인이 선호하는 다양한 색상과 모양의 전화기를 쓸 수 있게 됐다.

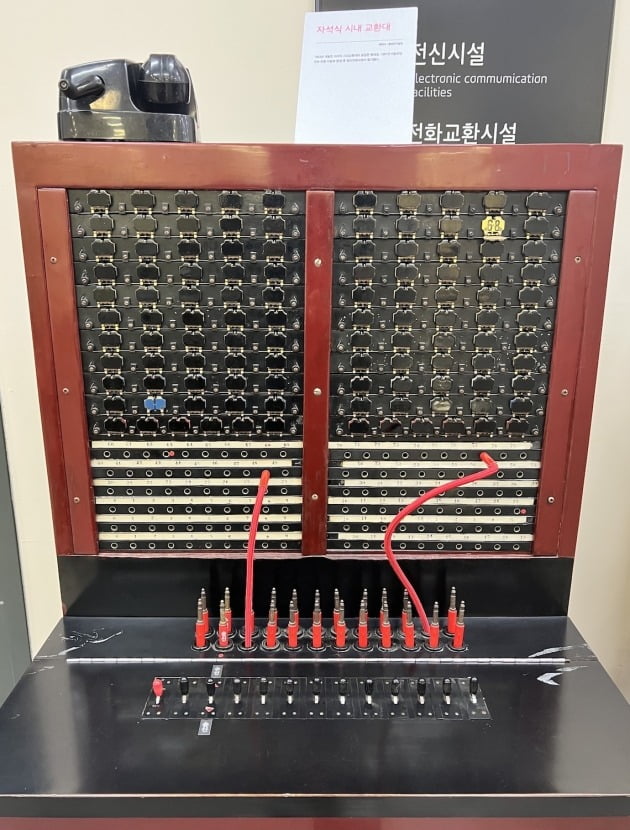

전화기 이상으로 중요한 설비는 교환기다. 1900년대 초반에 사용된 교환기는 자석식으로 100회 단신 교환기와 10, 15, 20회선의 소형 벽걸이형 교환기가 있었다. 자석식 시내 교환기는 1987년 전국 자동화 완성 후 모두 철거됐다.

1984년 한국이 자체 개발한 전자교환기 TDX-1도 볼 수 있다. 이 장비는 1986년 상용 개통됐는데 세계에서 10번째였다. TDX-1은 외국에 의존해 오던 교환설비를 독자 기술로 설계, 제작해 당시 만성적인 전화 적체를 해소하고 전화 보급에 큰 역할을 했다는 데 의미가 있다는 설명이다. 이날 설명을 맡은 이인학 정보통신연구소장은 “TDX-1 보급 전에는 전화 수요에 맞게 전화를 공급할 수 없었다”며 “전화가격이 천정부지로 뛰면서 서울 시내 50평 집값보다 비싼 270만원에 달했다”고 말했다.

이동통신의 변천사도 살펴볼 수 있다. 1982년 235명에 불과했던 삐삐 가입자는 1997년 1519만명까지 늘었다. CDMA(코드분할다중접속, 2G) 방식 기술이 상용화되면서 PCS 상용 서비스가 시작됐고 1999년에는 이동전화 가입자 수가 유선전화를 앞질렀다.

KT 관계자는 “1980년 초 한국전기통신공사로 시작한 KT는 2002년 민영화를 거치며 국가 정보통신기술(ICT)을 이끌어 왔다”며 “민영화 20주년을 맞아 글로벌 디지털 컴퍼니로 도약해 디지털 혁신 기술로 산업 생태계를 활성화하고 국민들의 더 나은 삶을 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

원주=이승우 기자 leeswoo@hankyung.com

관련뉴스