25일 금융권에 따르면 금융사들은 이달 말 업권별 협회·중앙회 홈페이지를 통해 올 상반기 금리인하요구권 운영 실적을 공시한다. 이후 금융사들은 반년마다 금리인하요구 신청건수와 수용건수, 수용률과 이자 감면액 등 네 가지 항목을 공개해야 한다. 지금까지는 공시할 의무가 없었다.

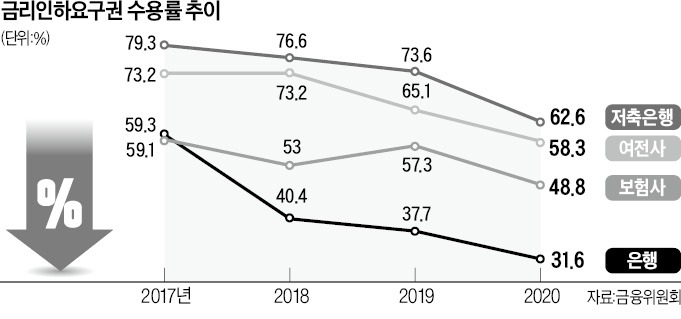

금융위는 “운영 실적을 확인할 수 있는 방법이 없다 보니 금융사가 금리인하요구권 수용률을 높일 유인이 부족했다”며 “비교 공시로 소비자 선택권을 보장하겠다”고 했다.

금융사들은 이런 취지에는 동의하면서도 금리인하요구권 수용률 공개로 회사 간 ‘줄 세우기’가 벌어질 것을 걱정하고 있다. 실질적으로 금리를 얼마나 깎아줬는지보다 신청건수 대비 수용건수가 얼마냐만 부각될 수 있어서다. 한 금융권 관계자는 “평판 리스크를 줄이기 위해선 겉으로 보이는 수용률을 높이는 게 최선”이라며 “차입자 한 명당 금리 인하폭을 줄이고 건수를 늘리는 ‘꼼수’가 생길 수도 있다”고 했다.

애초에 대출금리를 낮게 매기고 신용평가를 철저히 한 금융사일수록 추가 금리 인하 여력이 상대적으로 작을 수 있다는 점도 문제로 꼽힌다. 한 카드사 관계자는 “지금도 수용률이 낮은 금융사를 보면 이미 평균 대출금리가 낮거나 연 14% 이상 고금리 대출 비율이 낮은 경우가 많다”며 “금리인하요구권 수용률이 부각되면 이런 곳이 오히려 ‘악덕’으로 인식될 수 있는 것 아니냐”고 토로했다.

국회도 부작용을 지적하고 나섰다. 국회입법조사처는 최근 펴낸 ‘국정감사 이슈 분석’ 보고서에서 “수용률은 금융사의 책임만으로 결정될 수 있는 게 아니다”며 “수용률에 초점을 맞추다 보면 금융사가 오히려 신청 안내 등을 소극적으로 할 수 있다는 부작용에 대한 우려도 감안해야 한다”고 강조했다.

전문가들은 금리인하요구권을 실질적으로 활성화하려면 수용률 같은 단편적인 수치 공시보다는 소비자에게 정기·수시로 안내를 강화해야 한다고 조언했다. 또 금융사가 정당한 사유 없이 거부하지 않도록 금리 인하가 불가능할 땐 그 이유를 설명하는 식으로 보완이 필요하다고 했다. 수치로 금융사들을 줄 세우는 공시제는 오히려 실효성이 떨어진다는 것이다.

은행들은 지난 22일부터 시행된 예대금리차 공시를 앞두고 예금금리를 대폭 끌어올렸지만, 시장에선 조달비용 증가, 대출금리 상승으로 이어지는 악순환이 나타날 것을 우려하고 있다.

빈난새 기자 binthere@hankyung.com

관련뉴스