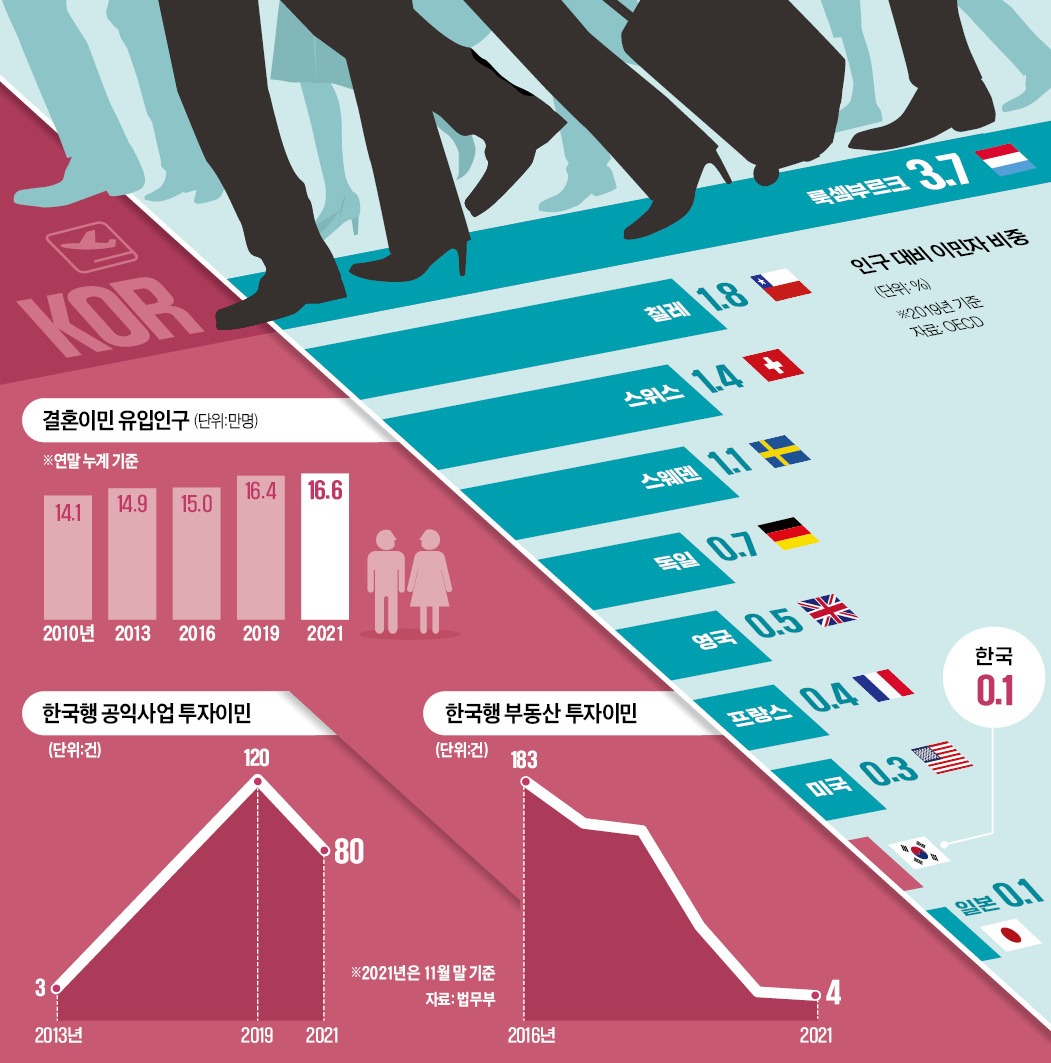

유엔은 이민을 ‘1년 이상 외국에 머물거나 외국에 정착해 살아가는 행위’로 정의해 놓고 있다. 이 기준에 따르면 2019년 한국엔 6만9000명의 이민자가 들어왔다. 전체 인구의 0.1%를 약간 넘는 정도다. 출산율뿐만 아니라 이 역시 경제협력개발기구(OECD) 회원국들과 비교하면 최저 수준이다. 미국(0.3%), 프랑스(0.4%), 영국(0.5%), 독일(0.7%), 호주(0.8%), 스위스(1.4%) 등은 한국과 비교해 이민이 훨씬 활발하다. 그나마 국제사회에서 폐쇄사회로 불리는 일본(0.1%)이 한국과 비슷한 수준이다.

이마저도 국제 기준을 적용해서 그렇다. 한국에선 이민이 이보다 훨씬 좁은 의미로 쓰인다. 영주권을 얻거나 장기 체류 비자를 받아 언제든 영주권을 받을 수 있는 경우다. 결혼이민, 투자이민, 취업이민 등이다.

지금까지 한국행 이민의 주된 통로는 결혼이었다. 결혼이민은 2000년대 들어 크게 늘었다. 주로 동남아시아 젊은 여성이 한국의 농어촌 노총각과 국제결혼을 해서 한국으로 옮겨왔다. 결혼이민자는 2001년 2만5182명에서 2011년엔 14만4214명까지 늘었다. 1년에 1만 명 이상이 한국에 들어왔다. 하지만 이후엔 증가세가 뚝 떨어졌다. 사기를 막기 위한 심사와 단속이 강화됐기 때문이다. 2019년까지 8년간 2만 명 정도가 결혼이민으로 한국에 왔다. 하지만 코로나19가 터지면서 이마저도 크게 줄었다. 지난해엔 결혼이민 건수가 159건에 그쳤다.

제주도는 부동산 투자이민제도의 부작용이 크다고 진단하고 있다. 부동산값 상승, 환경 파괴, 숙박시설 과잉 등이다. 제주도가 심사를 엄격히 하는 동시에 2016년 사드(고고도 미사일방어체계) 배치 이후 중국인의 투자는 뚝 끊겼다. 제주도는 이참에 투자 한도를 15억원 이상으로 하는 방안을 추진하고 있다.

2013년 도입된 공익사업 투자이민제 역시 인구 증가에 보탬이 되지 않고 있다. 이는 산업은행이 운용하는 공익펀드나 낙후지역 개발사업에 5억원 이상을 투자하면 거주 또는 영주 자격이 주어지는 제도다. 하지만 연간 투자 건수가 100건을 넘는 해가 2019년 한 해에 그쳤다. 법무부는 부동산과 공익사업 투자이민 기준 금액을 7억원으로 상향하는 방안을 추진하겠다고 지난해 말 밝힌 바 있다. 다만 아직까지 확정되지는 않았다.

김진성/강진규 기자 jskim1028@hankyung.com

관련뉴스