지난 5일 동안 서울은 명실상부한 세계 미술의 ‘임시 수도’였다. 해외 미술 전문지들은 세계 3대 아트페어인 프리즈와 국내 최대 아트페어 한국국제아트페어(KIAF) 관련 소식을 매일 인터넷판 머리기사에 올렸다. 미국 뉴욕타임스 등 유력지들은 서도호, 이불 등 아트페어에 ‘출전’한 한국 작가들을 심층 조명했다. 전국 방방곡곡의 미술 애호가들은 서울로 상경해 전시장을 가득 메웠다. 세계 미술시장의 ‘큰손’들은 아시아에서 열린 미술 축제에 아낌없이 지갑을 열었다.

지난 5일 동안 서울은 명실상부한 세계 미술의 ‘임시 수도’였다. 해외 미술 전문지들은 세계 3대 아트페어인 프리즈와 국내 최대 아트페어 한국국제아트페어(KIAF) 관련 소식을 매일 인터넷판 머리기사에 올렸다. 미국 뉴욕타임스 등 유력지들은 서도호, 이불 등 아트페어에 ‘출전’한 한국 작가들을 심층 조명했다. 전국 방방곡곡의 미술 애호가들은 서울로 상경해 전시장을 가득 메웠다. 세계 미술시장의 ‘큰손’들은 아시아에서 열린 미술 축제에 아낌없이 지갑을 열었다.그렇다고 박수 칠 일만 있었던 건 아니다. 일부 해외 화랑의 ‘얌체 상술’과 주최 측의 미숙한 운영은 눈살을 찌푸리게 했다. 지난 2일 시작해 6일 막을 내린 ‘단군 이후 최대 미술 축제’ KIAF-프리즈가 남긴 성과와 과제를 정리했다.

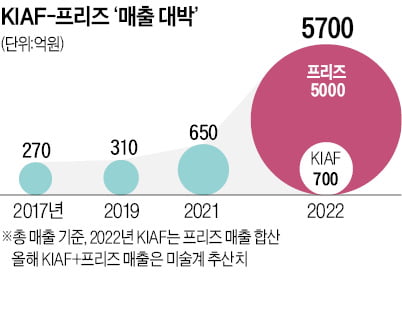

외형으로만 보면 대성공이었다. 먼저 매출. 업계에선 올해 KIAF 매출이 지난해(650억원)보다 늘어난 700억원 안팎인 것으로 추정하고 있다. 역대 최고치다. 프리즈 매출은 5000억원을 넘어선 것으로 알려졌다.

관람 열기는 ‘100점 만점에 100점’이었다. 비싼 입장권(7만원·1일권 기준)에 태풍 힌남노가 몰고 온 비바람에도 7만 명이 넘는 인파가 행사장(서울 삼성동 코엑스)을 가득 메웠다. 작품 훼손을 우려한 프리즈 측이 “입장권 판매를 중지해달라”고 코엑스에 요청할 정도였다. 행사장에선 어린이날 놀이공원에서나 볼 수 있는 ‘입장 제한 조치’가 수시로 이뤄졌다.

특히 프리즈 마스터스 섹션은 5일 폐막 직전까지 인산인해를 이뤘다. 에곤 실레의 작품들을 들고 온 리처드 내기 갤러리 부스 앞에는 폐막 직전까지 50m짜리 인간띠가 늘어섰다. 벨기에 악셀베르보르트 갤러리의 지나 젠킨스 큐레이터는 “서양 미술의 본고장인 유럽에서도 보기 어려운 열기”라고 했다. 화랑협회 관계자는 “올해부터 관람객 수 집계 방식을 바꿨는데, 원래 방식대로라면 10만 명을 훌쩍 넘었을 것”이라고 했다.

한국 시장의 구매력도 입증됐다. 사이먼 폭스 프리즈 최고경영자(CEO)는 국내 미술계 관계자들에게 “많은 화랑이 ‘작품을 더 많이 갖고 올 걸 그랬다’며 후회하더라. 올해 한국 시장의 열기를 체감했으니 내년엔 제대로 준비하겠다는 업체가 많았다”고 말한 것으로 전해졌다.

20~30대 젊은 컬렉터 사이에선 ‘관람은 (값비싼 작품이 많은) 프리즈에서, 컬렉팅은 (구매 가능한 가격대 작품이 내걸린) KIAF에서’가 유행처럼 번졌다. 그 덕분에 500만~1000만원대의 국내 작가들의 작품은 일찌감치 ‘완판’됐다. 작품 구매자 목록에는 외국인 이름도 여럿 있었다.

컬렉터들에게 실물 작품이 아니라 PDF 사진만 보여준 다음 구매 여부를 묻는 ‘PDF 장사’ 행태도 곳곳에서 포착됐다. “지난 7월 아트바젤에서 안 팔린 물건들이 떨이로 나온 것 같다”는 말도 컬렉터 사이에서 나왔다. 첫날 VIP 입장이 지연되고 입장권 바코드에 오류가 나는 등 프리즈 측의 운영 미숙도 도마 위에 올랐다. 언론 배포 자료에 번역 오류를 내는 등 기초적인 실수도 적지 않았다.

정준모 전 국립현대미술관 학예실장은 “아트페어 하나가 ‘대박’이 났다고 서울이 미술 수도가 될 수 있는 건 아니다”며 “한국 작가를 글로벌 스타로 키울 수 있는 역량과 해외 유명 작가들의 작품을 다룰 수 있는 실력을 갖춘 국내 화랑이 더 늘어야 한다”고 강조했다. 김 대표는 “국내 미술계는 이번 행사를 ‘충격 요법’ 삼아 내실을 키워나가야 한다”고 했다.

성수영/김보라/이선아 기자 syoung@hankyung.com

관련뉴스