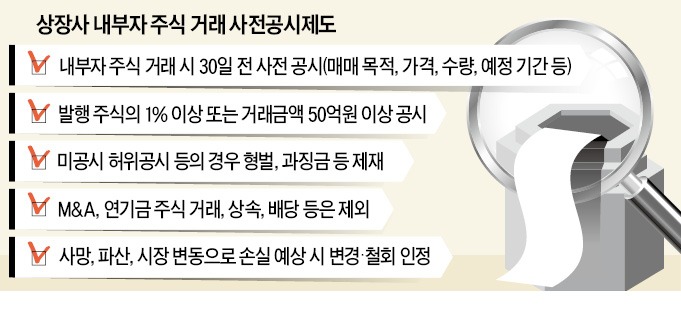

금융위원회는 12일 ‘내부자 거래 사전공시제도 도입 방안’을 발표했다. 상장사 임원과 주요 주주 등 내부자가 주식을 거래할 경우 최소 30일 이전까지 매매 목적을 비롯해 예정 가격, 수량, 기간 등을 밝히도록 한 게 핵심이다.

총주식의 1% 이상 또는 거래금액 50억원 이상을 거래하면 사전 공시 대상에 포함된다. 사전 공시 의무를 지키지 않거나 미이행 시 위법행위의 경중에 따라 형벌, 과징금, 행정조치 등 제재가 부과된다.

금융위 관계자는 “그동안 상장사 임원 등 내부자의 대량 주식 매각으로 주가가 급락한 사례가 빈번하게 발생하면서 투자자 불만과 사회적 우려가 지속 제기돼 왔다”며 “시장의 관심이 큰 만큼 연내 자본시장법 개정안을 국회에 제출해 신속하게 제도화할 방침”이라고 말했다.

악재성 정보 공매도 부추겨…개미만 피해"

금융위원회는 지난 3월 스톡옵션 행사를 통해 취득한 주식은 상장 후 6개월 동안 매도할 수 없게 제도를 손보는 등 대응책 마련에 나섰다. 이번에 발표한 ‘내부자거래 사전공시제도 도입방안’ 역시 일반 투자자 보호에 초점을 맞춘 조치다. 일부 예외 규정도 두기로 했다. 미공개 중요 정보 이용 소지가 적거나, 시장 충격 가능성이 크지 않은 일부 거래에는 사전 공시 의무를 면제할 방침이다. 상속, 주식 배당, 주식 양수도 방식의 인수합병(M&A) 등 사전 공시가 어려운 거래 등도 공시 대상에서 제외한다.

금융위는 제도 도입을 통해 내부자 주식 거래 정보가 일반 투자자에게 사전에 공개되면 정보 격차가 줄어들고, 내부자의 불공정·불법 행위도 근절될 것으로 기대하고 있다.

금융당국의 기대와 달리 업계에선 우려가 크다. 사전 공시 입법 자체가 과도하다는 지적이다. 한국상장회사협의회 관계자는 “내부자의 불공정 거래를 막기 위해서라면 한국거래소나 금융당국 등에 알리는 사전신고제 도입만으로도 충분하다”며 “미국이나 일본도 사전공시가 아니라 사전신고제도만을 운영하고 있다”고 말했다.

기업 내부자의 정상적인 주식 대량 거래마저 사실상 ‘올스톱’될 수 있다는 우려도 나온다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “거래 내용이 사전에 공개될 경우 가격 급등락으로 인해 블록딜(시간 외 대량 매매) 등 대규모 주식 거래 자체가 불발될 가능성이 높다”고 지적했다.

소액주주 보호 기능이 제대로 작동되기 어려울 것이란 지적도 제기된다. 증권업계 관계자는 “사전공시제도를 도입하더라도 어차피 소액주주가 받는 충격은 똑같다”며 “악재성 사전 공시가 나오면 되레 공매도를 부추겨 이중 피해를 입을 가능성도 있다”고 말했다.

‘시장 변동성 확대로 인해 과도한 손실이 예상되는 경우 제한적으로 사전공시제도 변경 및 철회를 인정한다’는 예외 규정도 논란거리다.

업계 관계자는 “금융위 발표대로라면 대량 주식 매각을 공시한 뒤 주가가 급락해 큰 손실이 예상되면 계획을 철회해도 된다는 뜻”이라며 “이 경우 주가 변동으로 인한 피해는 고스란히 일반 주주들이 떠안게 될 것”이라고 말했다.

이동훈 기자 leedh@hankyung.com

관련뉴스