일부 정비업체의 과잉 수리가 여전히 기승을 부리고 있어 소비자들이 보험료 부담 증대 등의 피해를 보고 있다. 국산차 평균 수리비는 최근 2년간 10% 뛰었고, 수입차 수리비는 지역에 따라 최대 두 배 넘게 차이 날 만큼 천차만별인 것으로 나타났다.

‘사진 끼워 넣기’ 수법도 동원되고 있다. 사고 접수 차량이 아니라 다른 차량의 사진을 수리비 청구 목록에 슬쩍 끼워 넣어 수리가 이뤄진 것처럼 둔갑시키는 것이다. 가벼운 추돌사고로 범퍼만 살짝 긁혔을 뿐인데 트렁크와 펜더까지 모조리 갈아버리는 과잉 수리 사례도 여전히 발생하고 있다. 보험업계 한 관계자는 “수리비는 시간당 공임에 수리시간을 곱한 값으로 책정되는데, 수리기간을 부풀리는 업체도 적지 않다”고 했다.

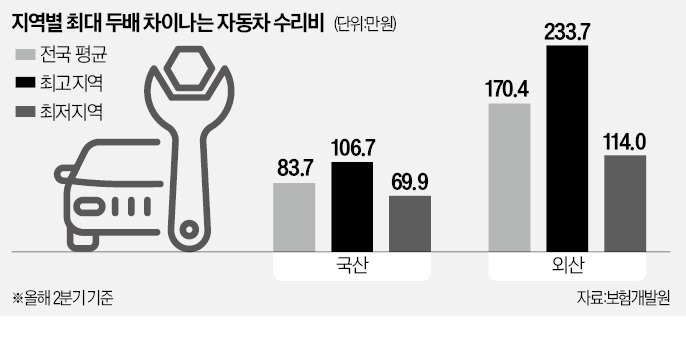

보험개발원에 따르면 올해 2분기 기준 국산차 평균 수리비는 건당 83만7000원으로 2020년 2분기(75만5000원)보다 8만2000원(11%) 늘었다. A광역자치단체의 수입차 평균 수리비가 233만7000원(올 2분기 기준)으로 수리비가 가장 낮은 B지역(114만원)의 두 배를 웃돌고, 전국 평균(170만4000원)과 비교해도 37% 높았다.

지방은 가격대가 그리 높지 않은 수입차 비중이 커 전국 평균보다 수리비가 낮게 나올 수 있다. 금융권은 문제의 정비업체들이 특정 지역에 몰려 있는 것이 이 같은 지역 편차의 가장 큰 원인이라고 보고 있다.

한 보험사 관계자는 “자동차관리법상 자동차관리사업자(정비업자)의 의무에 ‘경미 손상 수리기준 준수’ 내용을 추가할 필요가 있다”고 했다. 범퍼와 후드 등 7개 외장 부품에 경미한 손상이 발생하면 부품 교체 없이 판금 도장 등 복원 수리만 하도록 한 기준이다. 지금은 자동차보험 표준약관에 들어 있는 이 기준을 법령에 집어넣으면 지방자치단체의 엄격한 처벌이 가능해져 과잉 수리를 억제할 수 있다는 것이다.

이인혁 기자 twopeople@hankyung.com

관련뉴스