‘K바이오’가 미국 진출에 관심을 두는 건 임상 개발에 필요한 대규모 자금 조달이 국내보다 수월할 뿐만 아니라 글로벌 제약·바이오 최신 트렌드를 경험할 수 있어서다. 바이오벤처 A사의 최고경영자(CEO)는 “세계에서 미국 헬스케어산업에 모여드는 자금 규모가 국내와는 비교가 안 될 정도로 크다”고 했다. 국내 바이오벤처 상장 문턱이 높아진 것도 이유로 꼽힌다.

‘K바이오’가 미국 진출에 관심을 두는 건 임상 개발에 필요한 대규모 자금 조달이 국내보다 수월할 뿐만 아니라 글로벌 제약·바이오 최신 트렌드를 경험할 수 있어서다. 바이오벤처 A사의 최고경영자(CEO)는 “세계에서 미국 헬스케어산업에 모여드는 자금 규모가 국내와는 비교가 안 될 정도로 크다”고 했다. 국내 바이오벤처 상장 문턱이 높아진 것도 이유로 꼽힌다. ○세계 제약·바이오 중심지 美

국내 비상장 바이오벤처 B사 대표는 1년의 절반 가까이를 미국에 체류한다. 현지 학계와 제약·바이오업계, 기관투자가 등과 교류하기 위해서다. B사 대표는 “한국 상장 가능성을 배제한 건 아니지만 미국 상장 추진에 무게를 두고 있다”고 했다.

피크바이오의 나스닥 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 상장을 계기로 국내 바이오 업체들의 미국 진출에 속도가 날 것이라는 관측이 나온다. 나스닥시장 상장이 까다롭지만 일단 상장에 성공하면 대규모 자금 조달이 용이하기 때문이다.

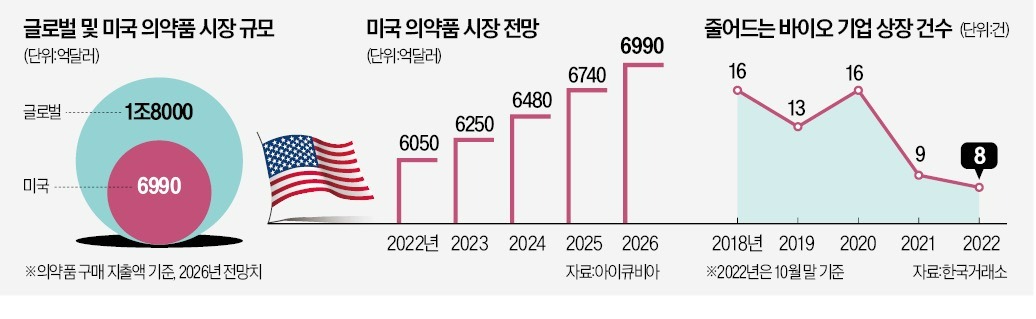

신약 개발에 성공해도 국내보다 글로벌 시장에서 승부를 봐야 한다는 점도 미국행을 고려하는 배경이다. 그만큼 ‘기회의 땅’이어서다. 미국은 세계 제약·바이오 시장의 50%가량을 차지하는 최대 시장이다. 신약 개발과 관련된 바이오벤처와 연구자들이 미국 서부(샌디에이고·실리콘밸리)와 동부(보스턴)에 몰려 있다.

현지에 진출하는 게 규제당국의 움직임을 따라잡기에도 유리하다. 미국 식품의약국(FDA)이 어떤 신약을 승인했고, 허가 방향을 어떻게 바꾸느냐에 따라 글로벌 의약품 시장이 큰 영향을 받는다. 업계 관계자는 “세계 제약·바이오 기업들이 FDA 관계자들과 네트워크를 구축하기 위한 목적으로 현지에 진출할 정도”라고 했다.

○A급 인재 확보도 유리

미국 바이오클러스터에는 유수 제약·바이오 회사가 모여 있어 인재가 넘쳐난다. 미국 보스턴에 현지 지사를 낸 바이오벤처 관계자는 “헤드헌터가 글로벌 제약사에서 퇴사한 인력을 채용할 의사가 있는지 수시로 연락한다”며 “가만히 있어도 인재가 문을 두드리는 셈”이라고 했다.반면 한국은 바이오 인력난이 심각하다. 특히 경험이 풍부한 임상개발 전문가는 씨가 말랐다는 얘기가 나올 정도다.

국내 상장 문턱이 높은 것도 미국 진출을 고민하는 배경이다. 한국거래소는 바이오벤처 몇 곳에서 임상 실패 이슈가 불거지자 상장 심사 잣대를 엄격하게 들이대고 있다. 기술이전 경험과 임상 2상 결과로 얻을 수 있는 효능 데이터를 요구하고 있다. 공모자금으로 초기 임상에 도전하는 건 국내에선 거의 불가능해졌다.

상장 유지 조건도 까다롭다. 상장 5년 이후에도 연매출 30억원을 내지 못하면 관리종목(기술·성장 특례상장)에 지정된다. 신약 연구개발에 통상 10년 넘는 시간과 수천억원 넘는 자금이 필요한 현실을 제대로 반영하지 못한 낡은 잣대라는 비판이 나온다. 업계 관계자는 “매출 조건 때문에 본업인 신약 개발은 뒷전이고 화장품 등 부대 사업에 열중인 곳이 많다”고 했다.

남정민/한재영 기자 peux@hankyung.com

관련뉴스