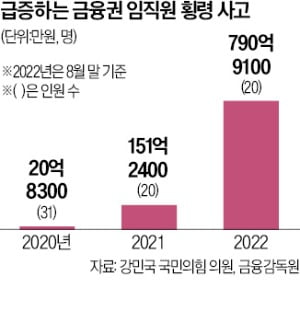

금융당국이 중대 금융사고가 발생할 경우 최고경영자(CEO)에게 책임을 물리는 ‘금융판 중대재해처벌법’을 추진하는 것은 최근 우리은행 직원의 700억원 상당의 횡령, 라임펀드 불완전 판매 등 내부통제 시스템이 제대로 작동하지 않은 사례가 잇달아 발생했기 때문이다. 막강한 권한을 지닌 경영진이 “해당 사실을 몰랐다”는 변명을 대며 정작 책임을 피하는 구조를 바로잡겠다는 것이다. 하지만 금융권에선 CEO가 회사의 모든 업무를 낱낱이 파악하기 힘든 만큼 과도한 조치라는 비판의 목소리도 나온다.

금융위원회는 29일 내부통제 실효성을 높이기 위해 CEO와 이사회, 임원 책임을 강화하는 내용의 ‘금융권 내부통제 제도 개선 TF’ 중간논의 결과를 내놨다. 금융위는 금융회사가 그동안 내부통제에 별다른 관심을 기울이지 않았다고 판단했다. A사는 내부통제 책임을 하위 직원에게 위임하는 식으로 CEO 등이 금융지배구조법상 내부통제 기준 마련 의무를 회피했다. 각사 상황에 맞게 내부통제 기준을 마련하려 노력하지 않고 업권별 협회가 제정한 표준내부통제기준을 전혀 수정하지 않은 채 그대로 가져온 금융사 사례도 있었다.

금융위원회는 29일 내부통제 실효성을 높이기 위해 CEO와 이사회, 임원 책임을 강화하는 내용의 ‘금융권 내부통제 제도 개선 TF’ 중간논의 결과를 내놨다. 금융위는 금융회사가 그동안 내부통제에 별다른 관심을 기울이지 않았다고 판단했다. A사는 내부통제 책임을 하위 직원에게 위임하는 식으로 CEO 등이 금융지배구조법상 내부통제 기준 마련 의무를 회피했다. 각사 상황에 맞게 내부통제 기준을 마련하려 노력하지 않고 업권별 협회가 제정한 표준내부통제기준을 전혀 수정하지 않은 채 그대로 가져온 금융사 사례도 있었다.중대 사고가 터졌을 때 금융지주 회장, 은행장 등이 고스란히 책임을 져야 하는 구조가 만들어지면 경영진이 사고 방지에 보다 역점을 둘 것이란 게 금융위의 판단이다. 내부통제 시스템이 정상 작동되도록 평소에 노력을 다했다면 제재를 감경 또는 면제해주는 인센티브 제도를 함께 운영하기로 한 것도 이런 이유에서다. 금융위는 이사회의 내부통제 감시·감독 의무를 명문화해 이사회의 경영진 관리의무 실효성을 높이기로 했다. 중대사고가 아닌 일반 사고는 담당 임원이 책임을 져야 한다. 금융위는 임원별 책무를 명확히 할 계획이다.

김소영 금융위 부위원장은 중대 금융사고 범위에 대해 “일정 금액이 넘는 불완전 판매나 횡령, 피해가 큰 정보기술(IT) 전산사고를 예로 들 수 있다”고 했다. 구체적인 정의와 사례 등은 추후 발표할 예정이다.

우리은행의 횡령 사태 등 이미 발생한 사건에 이번 조치를 소급 적용할 수 있느냐는 질문엔 “소급 적용이 쉽지 않을 걸로 보이는데 정확한 건 추후 말씀드리겠다”고 했다.

중대재해법 사례를 볼 때 이 같은 조치의 실효성을 담보하기 어렵다는 목소리도 나온다. 상시 근로자 50인 이상 사업장에서 근로자 사망 등 산업재해가 발생하면 사업주 등을 형사처벌하도록 한 중대재해법이 올해 시행된 후 산재로 인한 사망자는 오히려 늘었다. 금융위의 이번 조치는 형사처벌이 아니라 금융지배구조법상 신분 제재를 적용하는 것이라는 차이점은 있지만, 회사 수장의 책임을 묻는다는 점에서 중대재해법과 구조가 비슷하다는 평가다.

국내 금융권 발전이 저해되는 부작용이 나타날 수 있다는 우려도 있다. 금융권의 한 관계자는 “경직된 규제 때문에 한국에 투자를 꺼리는 해외 기업이 늘어나는 것처럼 외국계 금융사의 국내 투자가 줄어들 수 있다”고 했다.

이인혁/이소현 기자 twopeople@hankyung.com

관련뉴스