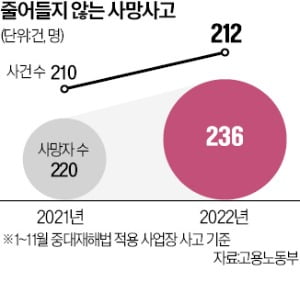

7일 한국경제신문이 입수한 고용노동부 자료에 따르면 올해 1~11월 중대재해법 적용 대상인 50인 이상인 제조업 사업장과 공사금액 50억원 이상인 건설업 사업장에서 사고로 총 236명(212건)이 사망했다. 지난해 같은 기간보다 7.3% 늘었다. 제조업 사업장에선 76명에서 82명, 건설업의 경우엔 101명에서 105명으로 사망자가 증가했다.

7일 한국경제신문이 입수한 고용노동부 자료에 따르면 올해 1~11월 중대재해법 적용 대상인 50인 이상인 제조업 사업장과 공사금액 50억원 이상인 건설업 사업장에서 사고로 총 236명(212건)이 사망했다. 지난해 같은 기간보다 7.3% 늘었다. 제조업 사업장에선 76명에서 82명, 건설업의 경우엔 101명에서 105명으로 사망자가 증가했다.추락 끼임 부딪힘 등 기본 안전수칙 준수로 예방 가능한 사고로 사망하게 되는 사례가 전체의 60% 이상을 차지하고 있다. 사고 대부분이 방호조치 불량이나 작업 절차 미준수, 근로자의 보호구 미착용 등으로 발생했다. 이 같은 사고 비중은 지난 20여 년간 50~60%대로 굳어져 있다. 법적 책임을 피하는 ‘기본 요건’ 갖추기에만 급급하다 보니 적잖은 기업이 정작 사업장의 실질적이고도 세밀한 안전관리는 놓치고 있다는 지적이 나온다.

사고가 줄어들지 않고 있지만 수사기관은 여전히 중대재해법 위반 여부를 쉽게 판단하지 못하는 분위기다. 검찰이 지금까지 중대재해법 위반 혐의로 기소한 사건은 6건에 불과하다. ‘중대재해법 적용 1호’ 기업이 됐던 삼표산업에 대한 기소 여부조차 아직 결정되지 않은 상태다. 검찰 내부에선 신속한 사건 처리를 독려하고 있지만 ‘정체 현상’은 좀처럼 해소되지 않고 있다.

합의금도 크게 뛰었다. 중대재해법 시행 전에는 기업이 보통 사망자 유족에게 3억~5억원대 합의금을 지급했지만 이제는 10억원대 합의금도 어렵지 않게 볼 수 있다. 최근 몇몇 기업은 20억원대 합의금을 건넨 것으로 알려졌다. 중대재해법이 ‘손해액의 다섯 배를 넘지 않는 범위에서 배상 책임을 진다’고 규정하면서 합의금 상한선을 높인 영향도 있지만, 수사나 재판을 조금이나마 원만하게 끌고 가기 위해 기업이 ‘울며 겨자먹기’ 식으로 과거보다 훨씬 많은 합의금을 내고 있다는 분석이 지배적이다. 검찰의 ‘중대재해법 위반 양형기준’에는 피해자나 유족과의 합의 여부가 형량 가중·감경요인 중 하나로 적혀 있다.

한 대형로펌 변호사는 “사고가 발생했는데 유족과 합의조차 못 하면 수사 강도가 더욱 세지고 재판에서도 불리하게 작용할 수 있다”며 “기업으로선 대표이사가 처벌받을 수 있는 일이다 보니 신속하게 합의하려는 의지가 강할 수밖에 없다”고 설명했다.

김진성/곽용희 기자 jskim1028@hankyung.com

관련뉴스