선사 시대를 살았던 인류의 조상들은 경제적 보상을 위해 육체적 리스크를 감수해야 했다. 언제 어디서 튀어나올지 모르는 날짐승들, 변화무쌍한 날씨 등 생명을 위협하는 온갖 불확실성을 무릅쓰고 동굴에서 나와 사냥과 채집을 해야 보상받을 수 있었다. 경제적 보상은 식량이었고 생존 그 자체였다. 위험이 두려워 동굴에서 나오지 않는 사람은 식량을 구하지 못해 굶어 죽어야 했다. 선사 시대에도 철학자가 있었다면 “삶의 본질은 위험 감수”라는 말을 남겼을지도 모를 일이다.

선사 시대를 살았던 인류의 조상들은 경제적 보상을 위해 육체적 리스크를 감수해야 했다. 언제 어디서 튀어나올지 모르는 날짐승들, 변화무쌍한 날씨 등 생명을 위협하는 온갖 불확실성을 무릅쓰고 동굴에서 나와 사냥과 채집을 해야 보상받을 수 있었다. 경제적 보상은 식량이었고 생존 그 자체였다. 위험이 두려워 동굴에서 나오지 않는 사람은 식량을 구하지 못해 굶어 죽어야 했다. 선사 시대에도 철학자가 있었다면 “삶의 본질은 위험 감수”라는 말을 남겼을지도 모를 일이다.경제적 보상을 받기 위한 리스크 게임은 선사 시대 이후로도 오랫동안 이어졌다. 배를 만들어 타고 척박한 고향 땅 스칸디나비아를 떠나 다른 유럽 국가들과 북미, 아프리카 대륙을 침략한 바이킹들은 배가 전복되거나 전투에서 패배해 목숨을 잃을 리스크를 감수했다. 신대륙을 찾아 떠난 스페인의 모험가들도 마찬가지였다.

생명 리스크와 금전적 리스크가 분리되기 시작한 건 후추 커피 등의 해상 무역이 이뤄지면서다. 여전히 해적을 만나거나 배가 침몰해 목숨을 잃는 육체적 리스크가 동반됐지만, 직접 배를 타지 않는 무역상이나 투자자들은 경제적 리스크만 졌다. 심지어 보험 같은 금융 혁신을 통해 항해 실패에 따른 손실 리스크를 줄이기도 했다.

근대에 들어서면서 금융은 빠른 속도로 발전했다. 각종 금융 상품의 등장으로 현대인들은 더 이상 경제적 보상을 위해 목숨을 걸 필요가 없어졌다. 원하는 경제적 보상의 정도(기대 수익률)만큼 금전적인 리스크를 감수하면 그만이다. 위험 감수 성향이 낮은 투자자는 국채나 우량 회사채를, 그보다 높은 수익을 원하는 사람은 하이일드 채권이나 주식, 파생상품 등에 투자하면 된다. 좀 더 적극적인 리스크 감수를 원하는 사람은 직접 창업을 할 수도 있다.

재미없는 리스크의 역사 이야기를 꺼내든 이유는 거품이 꺼진 지금이야말로 리스크에 대해 다시 생각해볼 기회라는 생각에서다.

선사 시대 사람들은 경제적 보상을 위해 자신이 어떤 리스크를 감수하는지 정확히 알고 있었다. 위험 정도에 대한 불확실성은 컸지만 적어도 리스크의 형태는 분명했다. 목숨을 건 항해에 나선 노르웨이와 스페인의 모험가들도 마찬가지였다. 거칠었지만 위험과 보상에 대한 개념이 명확했다. 그들은 생존이나 번영과 같은 경제적 보상을 위해 리스크를 감수할 충분한 가치가 있다고 생각했다. 위험을 줄이기 위한 노력과 혁신도 병행됐다. 항해술과 선박 건조술이 발전했고 보험 같은 금융 혁신도 일어났다.

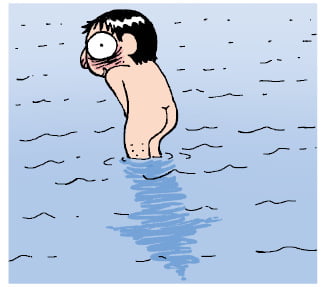

그런데 금융시장이 고도로 발달한 현대의 투자자들은 자신이 어떤 리스크를 감수하는지 모르는 경우가 허다하다. 특히 지난해까지 이어진 10여 년의 자산가격 상승장은 리스크를 이해하고 분석하는 것을 불필요한 일로 여겨지게 만들었다. 해이함과 탐욕을 숙주 삼아 불완전 판매와 주가조작 등 각종 불법행위도 독버섯처럼 피어났다. 그리고 언제나 그렇듯 거품은 썰물처럼 빠져나갔다. 워런 버핏의 비유처럼 ‘물이 빠지고 나니 누가 벌거벗은 채 수영을 하고 있는지’ 드러났다.

무자본 인수합병(M&A) 세력이 밀어올린 작전주에 불나방처럼 뛰어든 개미들, 암호화폐거래소에 상장만 되면 로켓처럼 가격이 뛰어오르던 알트코인에 재산의 절반 이상을 베팅한 ‘코인러’들이다. 위메이드가 만든 암호화폐 위믹스가 상장폐지되자 ‘재산을 모두 잃었다’며 거리로 뛰쳐나온 이들은 자신이 감수한 리스크의 본질에 대해 한 번이라도 생각해봤을까. 일개 게임회사가 만든 가상의 생태계 속 암호화폐는 전 재산을 걸 만한 가치가 있는 자산이었을까. 리튬 관련 매출이 전혀 없는 코스닥 상장사의 주가가 리튬 테마로 급등하는데 이 주식에 돈을 태우는 이들은 또 어떤가. 기업 경영진이 아닌 주가조작 세력에 자신의 재산을 맡길 만큼 감수할 만한 리스크일까.

투자는 리스크에 자신을 노출시키고 보상을 받는 행위다. 감당하려는 리스크의 본질을 이해한 뒤 금액을 결정하는 것이 투자의 핵심이다. 세상이 바뀌었다. 거품이 빠지면서 시장 전체의 리스크는 줄어들었다. 시장 리스크는 누구에게나 감수할 만한 리스크다. 길게 보면 주식시장은 늘 우상향하기 때문이다. 주가지수에 베팅하면 시장 리스크를 살 수 있다.

그 이상을 원한다면 자신이 감수할 리스크를 이해해야 한다. 벤투 감독의 빌드업 축구처럼 자신이 이해하는 리스크를 빌드업해나가면 장기적으로 합당한 보상을 받을 수 있다. 금융 상품에 가입할 때 은행이나 증권사 창구에서 물어봐야 할 질문은 수익률이 아니라 수익률 뒤에 있는 위험의 본질이다.

관련뉴스