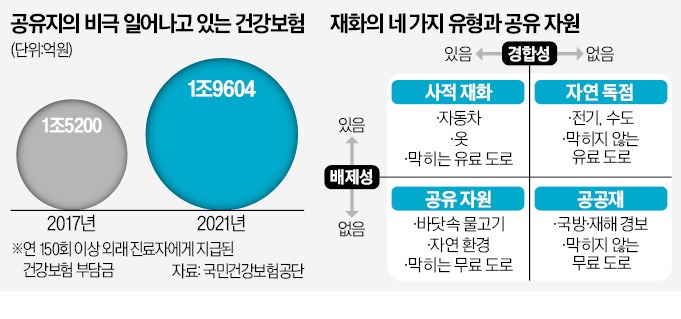

요즘 대형 병원에는 단순한 두통인데도 자기공명영상(MRI) 검사를 받는 환자가 적지 않다고 한다. 국민건강보험공단에 따르면 1년간 40개가 넘는 병원을 돌아다니며 2000번 넘게 진료를 받은 사람도 있다. 그 결과 건강보험기금은 점점 바닥을 드러내고 있다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 국민 1인당 진료 건수 1위, 입원 환자 1인당 평균 재원 일수 1위라는 명예롭지 않은 기록도 얻었다. 지난 몇 년간 건강보험 보장성이 강화되면서 이런 현상은 더욱 심해졌다. 건강보험 제도는 ‘공유지의 비극’의 교과서적인 사례다.

하딘은 이 논문에서 어느 마을에 있는 목초지를 사례로 들었다. 이 목초지는 개인이 아니라 마을 공동의 소유다. 초원을 푸르게 유지하려면 양의 수를 적정한 선에서 관리해야 하지만 마을 사람들은 각자의 이득만 추구한다. 그러다 보면 양의 수가 늘어나 목초지는 황폐해지고, 결국 양을 키울 수 없게 된다. 하딘은 개인의 이기심에 따른 행동이 사회적으로는 바람직하지 않은 결과를 낳을 수 있다는 점을 지적했다.

소비의 배제성은 없지만, 경합성은 있다는 점이 공유 자원의 특징이다. 하딘이 예로 든 목초지는 마을 사람들 누구나 드나들며 양을 먹일 수 있었다. 따라서 배제성이 없다. 반면 누군가가 양을 먹이는 만큼 다른 사람이 이용할 수 있는 목초지는 줄어든다. 경합성이 있는 것이다.

이런 상황에서 사람들은 다른 사람들이 자원을 사용하기 전에 자신이 먼저 사용하려 한다. 다른 사람이 자원을 사용하는 것을 막을 수 없기 때문에 자원을 유지하거나 재생산할 유인을 갖지 못한다. 따라서 자원 고갈 속도가 빨라지고, 재생산에 투자하는 사람은 나타나지 않는다.

회사 회식을 생각해 보자. 고기든 밥이든 술이든 각자 먹을 양을 계산해 주문하는 일은 별로 없다. 모두가 배불리 먹고도 남을 만큼 많은 양을 주문한다. 어차피 음식값은 회사 비용으로 낼 것이다. 회식 참석자들이 ‘n분의 1’로 하더라도 각자에게 돌아가는 부담은 크지 않다. 그러니 회식 비용을 아낄 이유가 없고, 회식이 끝날 땐 불판마다 굽다 만 고기가 수북이 쌓여 있게 된다.

정부 예산도 공유지의 비극을 낳기 쉽다. 예산을 아껴 쓸 유인이 크지 않기 때문이다. 정부 예산이 늘어나는 만큼 세금도 늘어나는 게 이치지만, 세 부담은 전 국민에게 배분된다. 따라서 정부 돈은 먼저 쓰는 사람이 임자다. 이런 상황이 장기화하고 심화하면 국가 재정이 거덜 난다.

공중화장실이 쉽게 지저분해지는 것, 무료입장하는 국립공원의 환경이 오염되는 것, 따릉이(서울시 공공 자전거) 등 공공 기물의 분실·파손이 많이 발생하는 것 등이 모두 공유지의 비극을 보여주는 사례다.

경제 원리와 인간 본성에 부합하는 방식은 공유 자원에 사유재산권을 설정하는 것이다. 이와 관련해 아프리카 국가들의 코끼리 보호 정책 사례가 유명하다. 케냐 정부는 코끼리 사냥을 금지하고 상아와 코끼리 가죽 거래를 불법화했다. 그러나 코끼리 감소를 막지 못했다. 반면 짐바브웨 정부는 코끼리를 주민에게 분양하고 사유재산으로 인정했다. 주민들은 재산이 된 코끼리를 애써 돌봤다. 그러자 멸종 위기에 몰렸던 코끼리 수가 늘어났다. 공유지의 비극을 통해 재산권의 중요성을 배울 수 있다.

유승호 기자 usho@hankyung.com

관련뉴스