삼성전자가 중국 스마트폰 시장에서 맥을 못 추고 있다. 2013년 25조원에 달했던 매출은 7년 만에 10분의 1로 쪼그라들면서 20%를 웃돌던 시장점유율이 0%대로 주저앉았다. 세계 최대 시장에서 고전을 거듭하자 지난해 한종희 삼성전자 부회장 직속으로 '중국사업혁신팀'을 신설해 판을 바꾸려 했지만 1년째 이렇다 할 변화가 감지되지 않는 형국이다. 별다른 돌파구가 안 보이는 가운데 삼성전자 중국 판매법인(SCIC)은 7년 만에 적자로 돌아섰다.

SCIC는 중국 현지에서 스마트폰, TV 등 세트 제품 판매를 담당한다. 삼성전자는 2013년 20%를 웃도는 점유율로 중국 스마트폰 시장 1위에 올랐지만 이후 매출과 점유율이 수직 낙하했다. 당시 25조원을 넘어섰던 매출액은 이듬해(2014년) 16조원대로 급감했고, 2016년에는 8조원으로 줄었다. 급기야 2020년에는 2조원대로 내려앉으며 7년 만에 매출이 10분의 1로 줄었다.

샤오미 화웨이 오포 비보 등 가격경쟁력을 앞세운 중국 토종 업체들에 밀린 결과다. 사드(고고도 미사일 방어체계) 제재, 갤럭시노트7 발화 사고 등으로 중국 소비자들 사이에서 불매운동이 일었던 2016년이 특히나 뼈아픈 시간이다.

2018년 0.8%로 추락한 시장 점유율은 여전히 0%대에 머물고 있다. 최근 애플이 중국 기업들을 제치고 25%의 점유율로 중국 시장 1위에 오른 것과 비교하면 삼성전자의 부진이 더욱 두드러진다. 올해 4분기 삼성전자가 글로벌 스마트폰 시장 1위 자리를 애플에 내줄 것이란 전망이 나오는 것도 이같은 중국 시장에서의 판매 격차 영향이 컸다는 분석이다.

한 부회장이 혁신팀 수장으로 전면에 나섰다. 가전·TV·모바일·네트워크 사업을 총괄하는 DX(디바이스경험) 부문장을 맡은 만큼 중국 사업 전반에 대한 혁신 기대감이 컸다. 하지만 팀 설립 후 1년이 흘렀음에도 유의미한 변화가 보이지 않고 있다.

연초 베이징 동계 올림픽과 관련해 대규모 광고를 집행하거나 체험관을 운영하는 것은 여느 올림픽 마케팅과 다름이 없었다. 지난 8월 갤럭시 Z폴드4·Z플립4 출시 후 중국 내 언팩(공개) 행사를 별도 개최하고, 인플루언서들과 협업해 홍보를 진행한 것 또한 혁신팀 설립 이전부터 해오던 마케팅이다. 중국 시장을 겨냥해 프리미엄 스마트폰에 황금색을 입힌 'W 시리즈' 역시 2016년부터 이어져 온 고유의 마케팅이다.

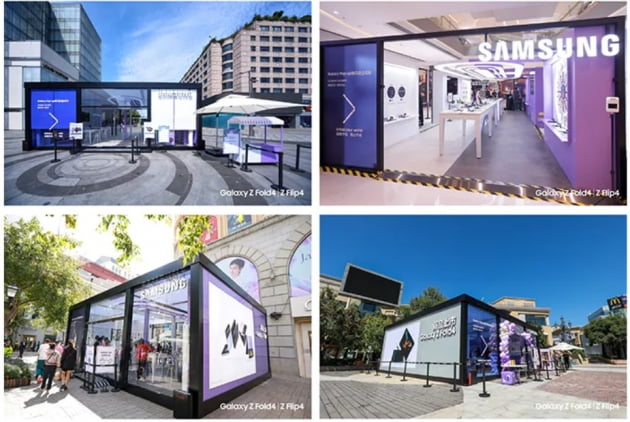

갤럭시Z 시리즈 출시 후 상하이 항저우 심양 하얼빈 등 중국 30여개 도시에 팝업 매장 40개를 잇달아 개점해 중국 소비자들과 접점을 높인 것 정도가 중국사업혁신팀 설립 이후 눈에 띄는 차이점이라 할 수 있다. 다만 경쟁사인 애플과 중국 기업들도 고객 체험 마케팅 강화 추세여서 팝업 매장을 늘리는 것이 삼성전자만의 차별화된 마케팅이라고는 보기 어렵다.

한 재계 관계자는 "중국 시장에서 삼성전자의 포지션이 애매하다"면서 "브랜드 이미지 쇄신이 필요한데 기술 개발보다도 더 어려운 부분이다. 점유율 회복이 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

삼성전자는 올 연말 정기인사에서 중국전략협력실의 양걸 부사장을 사장으로 승진시켰다. 양걸 신임 사장은 삼성전자 반도체 사업의 중국 총괄 영업을 이끈 바 있다. 반도체·디스플레이 판매를 전담하는 상하이 법인(SSS)도 최근 실적이 하락세를 보이고 있어 삼성전자가 반도체 사업에 힘을 싣기 위해 이번 인사를 단행했다는 게 업계의 전언이다.

SCIC에서 스마트폰 판매를 담당하는 왕통 부사장은 삼성전자에서 외국인으로는 두 번째로 부사장이 된 인물. 2013년 말 부사장 승진 후 줄곧 자리를 지키고 있다.

이번 인사에 대해 삼성전자 관계자는 "적재적소에 필요 인력을 배치하는 게 인사의 핵심이다. 지역 관련 업무를 하는 인사 중에서는 유일하게 양걸 부사장만이 승진했다"면서 "다만 승진자 명단에 없다고 해서 승진에서 배제됐다는 뜻은 아니다"라고 말했다.

김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com

관련뉴스