이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다.

자식의 자식은 손주다. 손주의 자식은 증손, 그다음은 현손이다. 그렇다면 자신의 9대째 자손은 뭐라고 부를까. 자신의 8대째 자손은 운손(雲孫)이라 한다. 운손의 자식, 즉 9대째 자손은 더 붙일 말이 없었던지 운손의 자녀(雲孫の子)라 부른다.

결혼 연령이 점점 높아져서 증손주는 커녕 손주도 볼까말까한 한국에서 내손(來孫), 곤손(昆孫), 운손은 좀처럼 쓸 일이 없는 표현이지만 일본에서는 여전히 쓰이고 있다. 한국에서 '1차 2차 3차'로 표기하는 하청업체를 일본에서는 '증손하청, 고손하청'으로 부른다.

9대째 자손을 뭐라고 부르는지 알아본 건 '운손의 자녀 하청', 즉 9차 하청업체가 실제로 존재하기 때문이다.

일본 정부는 올 여름 코로나19로 피해를 본 중소사업자에게 최대 200만엔을 지급하는 '지속화 급부금 사업'이라는 지원제도를 실시했다. 여기서 최대 9차 하청이 일어난 사실이 발각됐다. 한 사단법인에 사업 운영을 맡겼더니 이 사단법인이 광고, IT, 파견회사 등 9차에 걸쳐 하청업체들 둔 사실이 드러났다.

기시다 후미오 일본 총리의 핵심 경제정책인 새로운 자본주의에는 하청개혁이 포함됐다. 다만 하청개혁이 포함된 이유가 원청기업과 하청기업의 부조리를 해결해서 경제정의를 실현하기 위해서가 아니라 임금을 인상시키기 위해서였다.

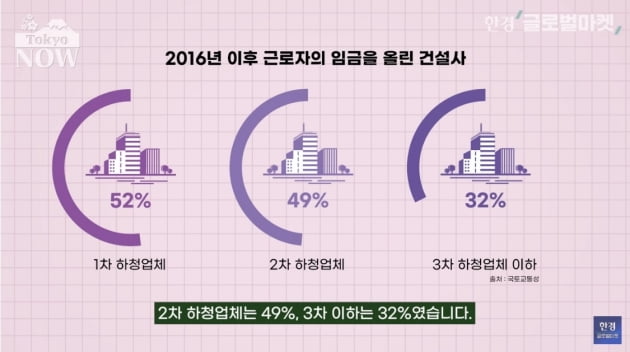

하청구조가 길면 길수록 말단 하청업체의 수익은 낮아진다. 국토교통성에 따르면 2016년 이후 근로자의 임금을 올린 건설사 비율이 1차 하청업체는 52%였다. 반면 2차 하청업체는 49%, 3차 이하는 32%였다.

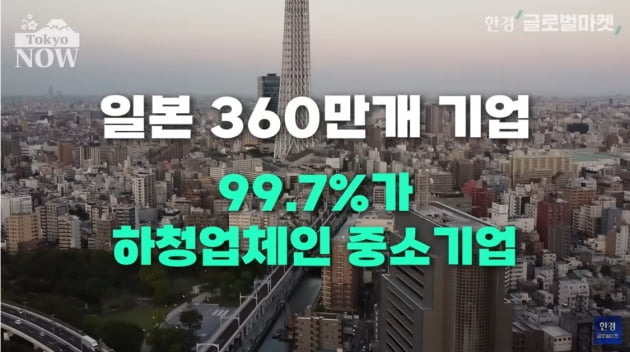

일본에는 360만개의 기업이 있다. 이 가운데 99.7%가 하청업체인 중소기업이다. 9차 하청업체가 존재하는 하청구조를 가능한 줄여야 임금이 올라간다는게 기시다 내각의 계산이다. 하청개혁 마저 임금인상 대책으로 삼을 정도로 기시다 정부는 30년째 제자리인 일본인의 급여를 올리는데 필사적이다.

일본 자산시장의 그늘②에서 살펴본 대로 일본 경제가 잃어버린 30년의 장기침체에서 벗어나지 못하는 근본원인은 인구가 줄고, 소득이 제자리걸음을 하면서 소비가 늘지 않은 결과 만성 디플레이션에 빠졌기 때문이다. 소득을 늘려서 소비를 진작시키면 잃어버린 30년을 끝낼 수 있다는 뜻이기도 하다.

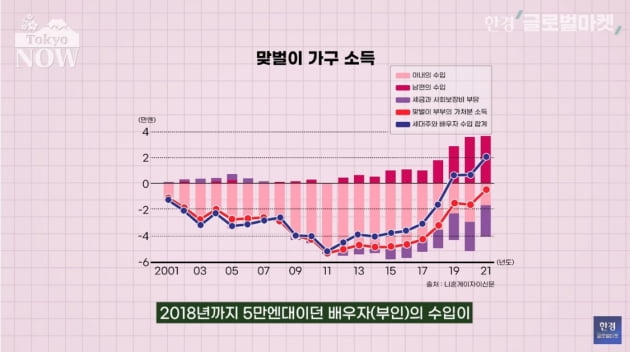

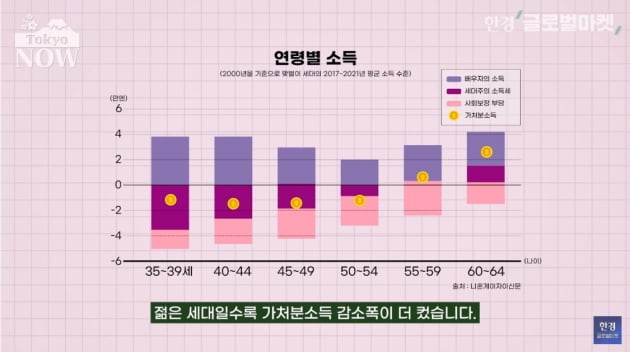

일본인의 급여가 얼마나 오르지 않았는지는 숱하게 소개했다. 최근에는 맞벌이 가구가 늘어나서 가구당 수입은 증가했는데도 자유롭게 쓸 수 있는 가처분소득은 20여년전보다 오히려 감소했다는 통계도 나왔다. 니혼게이자이신문이 지난 4일 경제협력개발기구(OECD) 통계와 총무성 가계조사를 토대로 보도했다.

2021년 일본의 가구당 월평균 수입은 52만엔(약 504만원)으로 5년 전보다 10만엔 늘었다. 2018년까지 5만엔대이던 배우자(부인)의 수입이 지난해 9만엔대로 늘어난 덕분이었다. 이렇게 수입이 증가했는데도 세금과 사회보장비를 뺀, 즉 실제로 손에 들어온 소득은 42만엔으로 2000년보다 4000엔 줄었다.

2000년 8만5000엔이던 세금과 사회보장비 부담이 지난해 11만엔으로 30% 늘어났기 때문이다. 고령화가 가속화한 2012년께부터 일본의 사회보장비가 급격히 불어난 탓이다. 젊은 세대일수록 가처분소득 감소폭이 더 컸다.

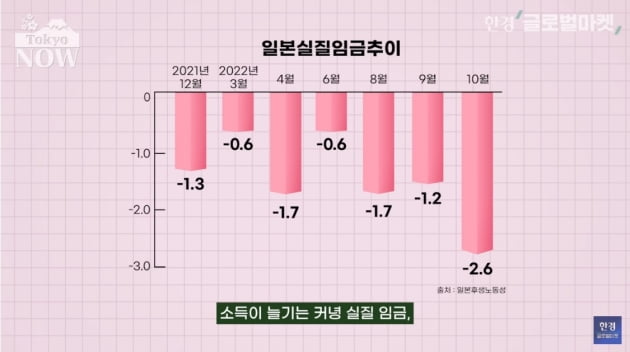

소득이 늘기는 커녕 실질 임금, 즉 물가 상승분을 반영한 급여수준은 올들어 7개월 연속 마이너스를 기록하고 있다. 일본인들이 정부에 불만을 쏟아내고, 기시다 내각의 지지율이 연일 최저치를 기록하는 이유다.

일본 경제의 활력과 매력이 동시에 떨어지자 일본 자산시장에서도 지각변동이 일어나고 있다. 일본 자산시장의 그늘 시리즈에서에서 살펴본 '부의 유출'과 '부의 고령화'가 그것이다. 임금인상은 이제 일본 경제를 장기침체에서 끌어내기 위해서 뿐 아니라 정권을 유지하고, 자산시장을 지키기 위해서도 반드시 해내야 하는 절박한 과제가 됐다.

일본의 국내총생산(GDP)은 코로나가 확산하기 직전인 2019년 수준을 벗어나지 못하고 있다. 기시다 총리가 전임자인 아베·스가 내각으로부터 거의 같은 크기의 파이를 넘겨 받았다는 의미다. 장기침체에 빠진 일본 경제의 파이를 갑자기 키우는 것은 기대하기 어렵다.

그런데도 기시다 총리는 일본인의 자산소득을 두배로 늘려 소비를 진작시키겠다는 목표를 내걸었다. 목표를 달성하려면 같은 크기의 파이로 전 국민이 나눌 몫을 두 배로 늘려야 한다.

이러한 모순적인 과제를 해결해기 위해 기시다 정부가 추진하는 정책이 임금인상과 '부의 회춘', 그리고 '부의 이전'이다.

임금인상은 소득을 늘리는 방법은 가장 확실한 해법이다. 일단 분위기는 잡는데 성공한 것으로 보인다. 지난 1일 일본 최대 노동조합인 렌고는 내년 춘계 임금협상(춘투)의 목표를 '5%(베아 3%, 정기승급 2% 정도) 정도'로 제시했다.지난 10여년간 렌고는 줄곧 임금인상률 목표를 3~4% 정도로 제시해 왔다. 5~6%의 임금인상을 요구한 건 1995년 이후 28년 만이다.

일본 최대 경제단체인 게이단렌의 도쿠라 마사카즈 회장도 최근 기자회견에서 "물가 상승률에 뒤지지 않는 수준의 임금 인상"을 회원 기업들에 요청했다. 일본의 물가상승률이 최근 3%를 넘어섰기 때문에 노사정이 한 목소리로 임금인상을 외치고 있다.

다만 화끈한 임금인상이 정말 실현될 지는 미지수다. 임금 인상에 사활을 걸었던 건 기시다 정부 뿐만이 아니다. 임금이 얼마나 오르지 않았으면 일본은 정부가 노조와 한 편이 돼서 대기업에 임금을 최대한 올리라고 요구해 왔다.

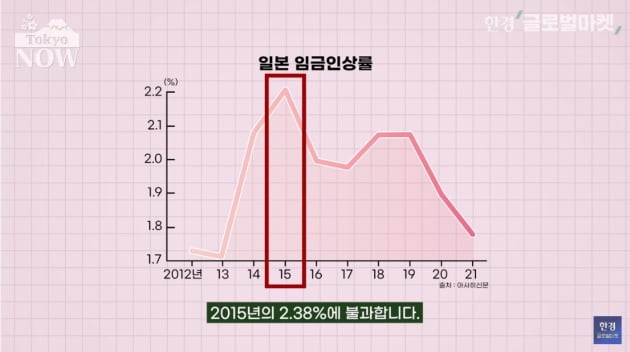

관청이 함께 춘투를 벌인다고 해서 '관제춘투'라는 이름이 붙었다. 2014년 아베 신조 전 일본 총리 정권이 재계에 적극적인 임금인상을 요구한게 시초다. 아베 내각 이후 일본 정부는 줄곧 3% 이상의 임금인상을 요구했다.

하지만 관제춘투 10여년간 임금인상률이 가장 높았던 해는 2015년의 2.38%에 불과하다. 기시다 내각이 하청구조 개혁까지 소득을 늘리기 위한 정책에 포함시킬 정도로 한 푼이라도 임금을 올리는데 필사적인 이유다.

고도경제 성장시대 말기였던 1974년 주요 기업의 임금인상률은 32.9%를 기록했다. 아버지 세대와 자식 세대의 일본은 이처럼 전혀 딴판인 나라가 됐다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com

관련뉴스