1969년 미국의 케임브리지, 소설의 화자인 70대의 ‘보르헤스’는 찰스강이 바라보이는 한 벤치에서 1918년 스위스 제네바의 벤치에 앉아 있다고 생각하는 20대의 ‘보르헤스’를 만난다. 서로가 서로의 꿈속에 있는, 즉 꿈꾸어지고 있는 존재임을 깨닫고 70대의 보르헤스는 젊은 날의 자신에게 ‘그를 기다리고 있는 미래이기도 한 자신의 과거’에 대해 알려준다. “자네는 다른 사람은 느낄 수 없는 기쁨을 자네에게 줄 시와 환상적인 성격을 가진 소설을 쓰게 될 거야.”

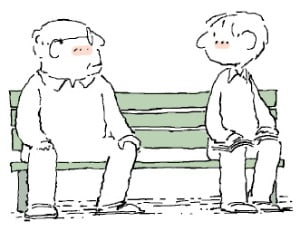

1969년 미국의 케임브리지, 소설의 화자인 70대의 ‘보르헤스’는 찰스강이 바라보이는 한 벤치에서 1918년 스위스 제네바의 벤치에 앉아 있다고 생각하는 20대의 ‘보르헤스’를 만난다. 서로가 서로의 꿈속에 있는, 즉 꿈꾸어지고 있는 존재임을 깨닫고 70대의 보르헤스는 젊은 날의 자신에게 ‘그를 기다리고 있는 미래이기도 한 자신의 과거’에 대해 알려준다. “자네는 다른 사람은 느낄 수 없는 기쁨을 자네에게 줄 시와 환상적인 성격을 가진 소설을 쓰게 될 거야.”감히 비슷한 상황을 상상해본다. 중랑천이 바라보이는 서울의 한 카페에서 2006년 삼천포의 카페에 앉아 소설이란 걸 처음 써보고 있다는 ‘최설’을 만난다면 나는 그에게 어떤 말을 해줄 수 있을까. ‘너는 그 일을 사랑하게 돼 버릴 거고, 시간은 좀 걸리겠지만 마침내 당선 소식을 알리는 전화를 받게 될 거야’라는 말 정도는 해줄 수 있겠지. 지금의 내가 되는 것이 과거의 나로서는 피할 수 없는 운명이라면, 그는 숨 쉬는 것을 받아들이듯 꿈꾸기를 멈추지 않을 테니까.

소설가 최설(2022 한경 신춘문예 당선자)

관련뉴스