이 기사는 01월 11일 16:00 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.

코로나바이러스가 지구촌을 흔들어 놓기 시작한 지 3년이 되었습니다. 세계 각국이 이제 더 이상의 변종 바이러스 출현은 두려워하지 않는 것 같습니다. 중국은 예외입니다. 제로(0) 코로나를 목표로 한 '락다운'은 3년 전에는 강력한 효과를 발휘했지만, 최근에는 정반대로 시진핑 퇴진까지 요구하는 상황에 처하게 만들었습니다. 이처럼 바이러스는 절대권력까지 흔들어놓습니다. 기업은 어떨까요?

코로나바이러스가 지구촌을 흔들어 놓기 시작한 지 3년이 되었습니다. 세계 각국이 이제 더 이상의 변종 바이러스 출현은 두려워하지 않는 것 같습니다. 중국은 예외입니다. 제로(0) 코로나를 목표로 한 '락다운'은 3년 전에는 강력한 효과를 발휘했지만, 최근에는 정반대로 시진핑 퇴진까지 요구하는 상황에 처하게 만들었습니다. 이처럼 바이러스는 절대권력까지 흔들어놓습니다. 기업은 어떨까요?영국 〈이코노미스트〉지가 분석한 2019년 말 이후의 산업흐름이 흥미롭습니다. 팬데믹 이전의 대표 주자는 당연히 소프트웨어와 플랫폼 기업들로, 아이디어와 정보 등 무형자산을 앞세워 유형자산 중심의 기업들을 압도했습니다. 그야말로 '비트(bit)' 세상이었습니다. 이런 추세는 팬데믹 제1막 '재택' 단계에서 더욱 증폭되며 코로나 백신이 나온 2020년 11월 초까지 이어졌습니다. 아마존과 넷플릭스는 휘파람을 불고, 상업용 부동산과 금융, 에너지는 비틀거렸습니다. 사람들은 집에서 스트리밍과 배달 서비스에 의존하고, 사무실에 나갈 일도 거의 없고, 여행은 꿈에 그쳤습니다.

팬데믹 제2막은 '재개' 단계입니다. 이 단계는 2020년 11월 초 이후 2021년 말까지로, 흐름이 바뀌었습니다. 에너지가 선두로 치고 나왔고, 금융, 기술기업, 상업용 부동산이 그 뒤를 이었습니다. 금융이 속도를 낸 건 천문학적인 규모로 풀린 돈과 낙관주의와 자산가격 상승 기대 때문이었습니다. 반면 기술기업들이 밀리기 시작하였습니다. 인플레이션이 고개를 들었지만 경제성장 징후 정도로 보았지 위협이 될 정도는 아니었습니다.

제3막은 지난해 초 시작된 '인플레이션' 단계입니다. 각국이 인플레이션을 잡겠다며 금리를 올리자 주가가 폭락하였습니다. 에너지만 독주하고 있는데, 러시아의 우크라이나 침공 영향이 큽니다. 일부 빅테크 등 제1막의 선두권들이 가장 큰 타격을 입으며 완전히 뒤쳐졌습니다. 투자자들은 인내심이 바닥을 드러내고 미래수익을 근간으로 하는 성장주가 무너졌습니다. 대신 '아톰'과 가치주가 떠올랐습니다.

불과 3년이라는 기간에 나타난 이런 흐름은 역사상 전례 없는 초고속 롤러코스터입니다. 기업가와 경영자들은 현기증이 날 만도 합니다. 특히 거친 풍랑을 헤쳐나가는 선장은 불면의 밤을 보냅니다. 변덕스러운 시장을 상대로 단기 수익과 장기 성장을 두고 고민합니다. 조직 구성원들은 이런 선장을 바라보며 불안감을 감추지 못합니다. 한때 천정부지의 몸값에도 구하기 힘들었던 컴퓨터공학 등 소프트웨어 엔지니어들은 구조조정 바람에 휩쓸려 거리로 내몰리고 있습니다. 그런데 하드웨어 엔지니어 부족으로 공장 가동에 차질을 빚고 있는 일부 기업들도 있습니다. 이런 전대미문의 불확실한 상황에서 기업의 핵심자원인 인력에 대한 고민이 깊어집니다.

경제활동의 가치는 노동과 자본, 기술의 결합으로 창출됩니다. 그 가치는 재화든 서비스든 아니면 재화와 서비스의 혼합 형태든 대부분 기업을 통해 나타납니다. 그리고 토지, 건물, 기계 등 물적자본과 노동이라는 인적자본이라는 양대 축을 기본으로, 기술이 더해지면서 생산성을 높입니다. 기술이 물적자원과 인적자원에 대해 어떤 식으로 융합되느냐에 따라 기업의 운명이 결정됩니다.

그런데 작금의 디지털 혁명은 기술과 노동의 본질, 그리고 둘 간의 융합에 대한 극적인 전환을 필요로 합니다. 기술은 효율성과 수익성 제고 측면에서는 절대적인 가치 요인이 되지만, 기업 구성원에게는 악마가 되거나 천사가 될 수 있기 때문입니다. 과거 산업혁명의 역사를 보면 기술이 노동을 어떻게 변화시켰는지를 가늠할 수 있습니다. 참고로 회계라는 인류 발명품이 생긴 이래 기업들은 물적자원 투자는 자산으로, 인적자원 투자는 비용으로 처리하고 있습니다.

200여년 전 역사상 기계화가 처음 시작된 1차산업혁명 때에는 비숙련 노동력이 산업현장에 쏟아져 나왔습니다. 사람들은 소모품으로 증기기관 주변에서 무질서하게 모여 단순 노동을 했습니다. 그런데 100여년 전 2차산업혁명에 이르자 전동기기를 다룰 줄 아는 숙련된 노동력이 등장하게 됩니다. 포드자동차 근로자가 그 예로, 이때부터 제조업 기반의 중산층이 생겨났습니다. 50여년 전인 1970년대 이후 3차산업혁명은 자동화가 중심이었습니다. 공장노동자와 전화교환원 등이 사라지고 고학력·고숙련 인력이 대접을 받게 됩니다. 그러면서 중숙련 기술로 생계를 유지했던 중산층이 무너졌습니다.

금세기 4차산업혁명에서는 중숙련 노동자가 디지털 기술로 무장하여 역량이 증강되는 방향으로 바뀝니다. 공장 엔지니어는 증강현실 디스플레이와 관성 위치탐사 장치가 들어있는 스마트헬멧을 착용하고 미로와 같은 공장 라인을 들여다봅니다. 가상과 현실이 결합된 이런 기술은 현장 엔지니어들의 실수를 줄이고 안전 문제도 해결합니다. 서비스도 마찬가지입니다. 자율주행 시대가 열리면 장거리를 뛰는 트럭기사들은 주행 중 휴식을 취하거나 고객 확보나 서비스 개선을 위한 학습도 가능합니다. 이처럼 기술은 노동을 변화시키고 소득계층 구조까지도 흔듭니다.

하지만 기업 현장은 훨씬 더 복잡합니다. 제조업의 총아인 자동차 생태계가 전형적입니다. 지금 자동차 기업들에겐 전기차와 소프트웨어 두 가지가 생존의 화두입니다. 전기차는 기후변화 대응을 위한 필연적인 길입니다. 소프트웨어는 바퀴 달린 컴퓨터를 구현합니다. 전기차의 핵심은 배터리입니다. 미국의 포드, GM 등은 한국의 SK온과 삼성SDI 등과 배터리 공장을 짓습니다. 그런데 정작 공장 운영에 필요한 하드웨어 엔지니어 확보 문제로 골머리를 앓고 있습니다. 이 분야의 기계와 화학 등 '아톰' 인력을 구하기 힘들다는 겁니다.

바퀴 달린 컴퓨터는 소프트웨어가 주인공입니다. 그런데 완성차 기업들은 아직 하드웨어 엔지니어 중심으로 돌아갑니다. 이런 조직은 완벽성과 일사분란이 미덕인 수직적인 체계에 익숙합니다. 반면 소프트웨어 조직은 유연함과 베타 버전이 일상인 수평적인 체계에 익숙합니다. 지금 자동차 산업은 전기차와 소프트웨어 중심으로 대전환이 진행 중입니다. 이 때문에 거대 자동차 기업들은 하드웨어와 소프트웨어 융합에 고심하고 있습니다.

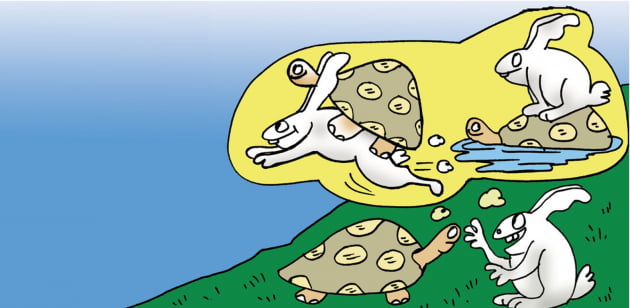

지난 3년은 팬데믹과 공급망 붕괴, 우크라이나 전쟁, 금융시장 격변, 인플레이션 등을 압축적으로 보여준, 역사적으로 유례없는 사건들이 얽힌 시기로 현재 진행형입니다. 여기에 더해 기술 변화가 기업을 더욱 복잡한 생태계로 몰아넣으며 디지털 시대의 절대 유망주라던 기술기업과 천덕꾸러기라는 제조기업이 엎치락뒤치락 하고 있습니다. 기업으로서는 비트와 아톰 어느 하나만을 짝사랑해서는 안 되고, 토끼와 거북이를 함께 챙겨야 할 상황이 되었습니다. 기업의 핵심자원인 인력도 마찬가지입니다.

영화 '맨프롬어스'에서 주인공은 1만4000년 동안 평범한 삶을 이어갑니다. 그런 그가 영겁의 시간을 거쳐올 수 있었던 것은 10년마다 터전을 옮겨가며 적응을 한 덕분입니다. 반면 영화 '올빼미'에서 절대권력의 왕은 새로운 물결에 눈을 뜬 세자가 꿈꾸는 세상을 두려워하며 불행의 길을 자초합니다. 무한한 권력욕과 변화에 대한 두려움 때문입니다. 기술은 인류 진화의 산물입니다. 이런 기술이 인류의 운명을 좌우한다는 것은 아이러니입니다. 기술은 인류 진화의 목적이 아닌 수단입니다.

*필자는 삼일회계법인과 KDB산업은행에서 근무했으며 벤처기업 등을 창업·운영하였습니다. 현재는 사모펀드 운용사 서앤컴퍼니의 공동대표로 있습니다. <슈퍼파워 중국개발은행>과 <괜찮은 결혼>을 번역했고 <디지털 국가전략: 4차산업혁명의 길>을 편역했습니다.

관련뉴스