이마트는 새해 첫날부터 진땀을 뺐다. 주요 먹거리와 생활필수품을 대대적으로 할인 판매한 ‘DAY1’ 행사에 예상을 뛰어넘는 인파가 몰렸기 때문이다. 일부 점포는 출입 인원을 통제하는 데 애를 먹었을 정도다.

이마트는 새해 첫날부터 진땀을 뺐다. 주요 먹거리와 생활필수품을 대대적으로 할인 판매한 ‘DAY1’ 행사에 예상을 뛰어넘는 인파가 몰렸기 때문이다. 일부 점포는 출입 인원을 통제하는 데 애를 먹었을 정도다.소비자들은 휴지 샴푸 칫솔 등 반값에 파는 생필품을 장바구니에 가득 채워 떠났다. 행사 관계자는 “20년 넘게 할인행사를 기획했지만, 새해 첫날부터 이런 인파가 몰린 건 처음”이라며 “100원이라도 싸게 사 쟁여놓자는 심리가 반영된 것 같다”고 말했다.

13일 유통업계에 따르면 해가 바뀌자마자 현장에선 소비 패턴 변화 기류가 감지되고 있다. 작년 한 해를 지배한 ‘보복 소비’ ‘플렉스(과시소비)’ 등은 잊힌 단어가 됐다는 게 업계 관계자들의 공통된 의견이다. 소비자들이 비슷한 제품이라면 10원이라도 싼 제품을 집어 들고 있다.

소비자가 제품의 ‘질’보다 ‘가격’에 초점을 맞추자 필수소비재업계 판도에도 변화가 일고 있다. 가공식품이 대표적이다. 전통적으로 캔참치 라면 등 일상생활과 밀접한 가공식품은 판매 순위와 시장 점유율에 변화가 거의 없다. 부동의 1위 상품을 습관처럼 구매하는 소비자가 많기 때문이다.

최근에는 이런 추세가 바뀌고 있다. 1982년 첫 출시 후 40여 년간 선두 자리를 한 번도 내준 적이 없는 1위 동원참치와 2위 사조참치의 점유율 격차가 한 대형마트에서 크게 좁혀진 것도 소비 패턴 변화가 반영된 결과로 풀이된다.

동원참치는 사조참치보다 동일 중량 제품이 평균 0.5% 비싸다. 사조참치가 할인행사에 더 적극적으로 나서는 경향을 보이는 점을 고려하면 소비자가 체감하는 가격 차이는 더 크다. 한 대형마트 가공식품담당 임원은 “가공식품 시장에선 2등 제품 점유율이 1%포인트 오르고 내리는 것도 엄청난 변화”라며 “아직 격차가 크지만, 상대적으로 저렴한 사조참치가 치고 올라오고 있다”고 설명했다.

냉동식품과 델리(즉석조리) 매출이 급격한 증가세를 보이는 것도 불황형 소비의 한 단면이다. 외식 물가가 오르자 대형마트 델리 코너는 인근 직장인들로 점심시간마다 북적대고 있다.

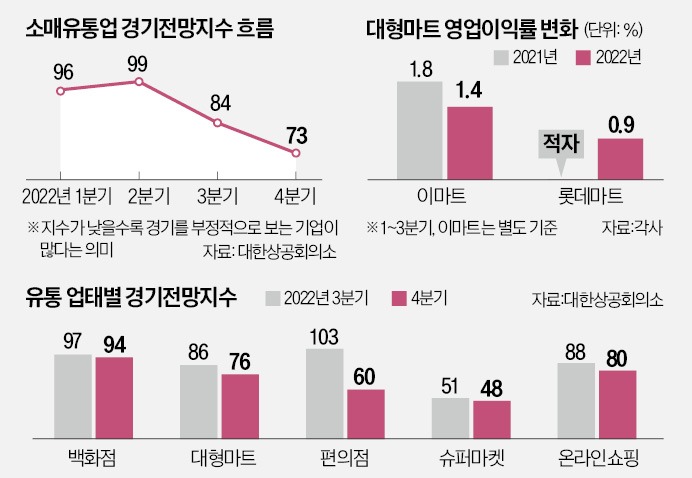

대한상공회의소가 소매유통업체 500곳을 대상으로 조사한 지난해 4분기 소매유통업 경기전망지수는 전 분기 대비 11포인트 하락한 73에 그쳤다. 글로벌 금융위기 당시인 2009년 1분기와 같은 수치다.

유통업체 입장에서도 할인행사 때만 소비자가 몰려들고, 행사가 없을 때는 매장이 텅 비는 지금과 같은 흐름이 달갑지 않다. 할인 품목만 노리는 ‘체리피커’가 늘어날수록 실적은 악화하기 때문이다.

강성현 롯데마트 대표가 신년사에서 “앞으로는 할인행사만 보고 오는 ‘바겐헌터족’보다 충성 소비자에 집중하겠다”고 선언한 것도 이런 맥락에서다. 이마트는 최근 창고형 할인점인 트레이더스에 유료 멤버십을 도입해 소비자를 붙잡아 두는 전략을 쓰고 있다.

지난해부터 서서히 재개되기 시작한 해외여행이 올해 더 늘어날 것이란 전망에 힘이 실리는 것도 백화점엔 악재다. 한 백화점 명품 바이어는 “그간 명품 수요자들은 1년에 수백만원 쓰던 해외여행비를 명품 구입에 돌렸다”며 “이런 수요가 줄어들면 타격을 입을 수밖에 없다”고 했다.

유통업계 오너들도 연초부터 극도의 위기의식을 드러내고 있다. 신동빈 롯데 회장과 정용진 신세계 부회장, 정지선 현대백화점 회장은 올해 신년사에서 나란히 ‘위기’를 키워드로 꼽았다. 정 부회장은 “고물가 고환율 고금리 ‘3고 시대’에 소비자와의 접점이 큰 리테일 비즈니스는 더 큰 위기에 직면할 수밖에 없다”고 했다.

박종관 기자 pjk@hankyung.com

관련뉴스