중앙은행이 통화정책을 운용하는 방식에는 여러 가지가 있다. 과거 한국은행은 통화량목표제를 채택했다. 협의통화(M1), 광의통화(M2) 등 통화량 증가율을 일정 수준으로 유지했다. 1980년대 이후 통화량과 물가의 관계가 약해지면서 이 제도의 유효성도 낮아졌다.

환율목표제도 있었다. 환율을 특정한 범위에 고정해 물가 안정을 꾀하는 것이다. 그러나 환율 안정에 집중하다 보면 국내 경기에 대응하는 데 한계가 생긴다. 이 때문에 오늘날 많은 나라들이 통화량·환율 관리라는 ‘중간 목표’를 거치지 않고, 물가 상승률 자체를 타깃으로 삼는 물가안정목표제를 채택하고 있다.

이 제도를 처음 시행한 나라는 뉴질랜드(1990년)다. 우리나라는 1998년 4월 채택했다. 일본 영국 호주 등 30여 개국이 물가안정목표제를 운영하고 있다. Fed는 물가안정목표제를 공식적으로 천명한 적은 없지만 2%에 가깝게 유지한다는 원칙을 갖고 있다.

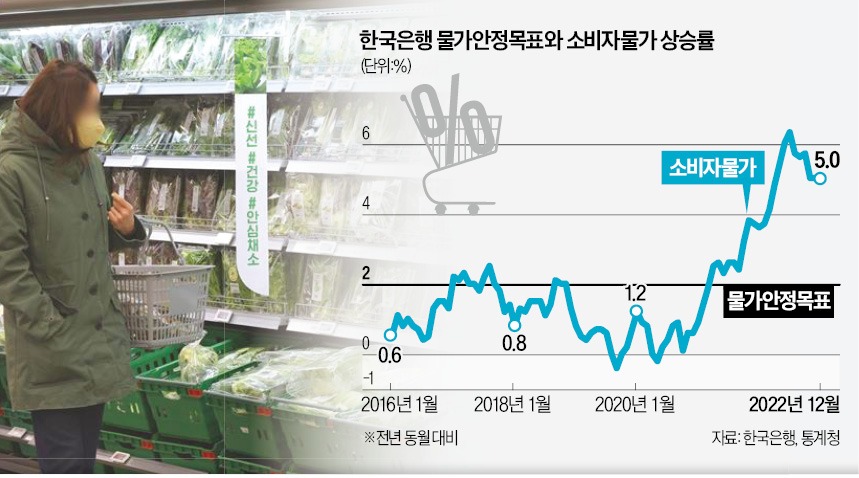

한국은행은 2016년 물가안정 목표를 종전 2.5~3.5%에서 2%로 내렸다. 경제성장률이 점차 낮아져 선진국 수준에 근접한 현실을 반영한 것이다. 신흥국들은 대체로 4~6% 물가 상승률을 목표로 하고 있다.

이왕 물가 안정이 목적이라면 왜 0%를 목표로 하지 않을까. 그것은 디플레이션 위험 때문이다. 중앙은행이 0% 물가 상승률을 추구하면 자칫 물가가 하락해 경기 침체를 유발하는 디플레이션에 빠질 수 있다. 또 물가 상승률이 0%에 가까워지면 금리도 그에 따라 낮아지는데, 그렇게 되면 경기 침체 때 금리 인하로 대응할 여지가 사라진다.

물가안정목표제가 실제로 물가를 안정시키는 효과를 거둔다는 여러 실증 연구 결과가 있다. 그러나 중앙은행이 물가 안정에 지나치게 집중할 경우 경제성장과 고용에 악영향을 미칠 수 있다는 비판도 제기된다. 글로벌 금융위기는 물가가 안정된 상황에서도 부동산 등 자산 가격이 급등해 경제가 불안정해진 사례로 거론된다. 물가 안정이 중앙은행의 유일무이한 목표일 수는 없다는 것이다.

그러나 2% 목표를 유지해야 한다는 반론도 만만치 않다. 중앙은행이 물가 상승률 목표치를 상향 조정하는 것 자체가 경제 주체들의 기대인플레이션을 높일 수 있고, 그 결과 고물가가 고착화할 수 있기 때문이다. 중앙은행이 물가를 잡는 데 실패한 것으로 해석돼 정책 신뢰도를 떨어뜨릴 위험도 있다.

유승호 기자 usho@hankyung.com

관련뉴스