국제사회에서 하드파워는 물론이고 소프트파워까지 겸비해야 그때부터 제국이다. 소프트파워는 보통 문화적 매력을 의미하지만, 세속적으로 말하자면 그 나라의 시민권이다. 해당 국가의 국적 혹은 시민권이 탐나면 그 나라는 제국이다. 공짜로 나눠준다고 해도 고맙지 않으면 제국이 되기에 뭔가 부족하다는 증거다. 주변에서 중국 국적을 취득하기 위해 노력하는 동포를 보신 적이 있는지. 미국과 중국의 대결이 하드파워에서 소프트파워로 이동 중이라지만 게임이 시시하게 느껴지는 것은 그 때문이다.

국제사회에서 하드파워는 물론이고 소프트파워까지 겸비해야 그때부터 제국이다. 소프트파워는 보통 문화적 매력을 의미하지만, 세속적으로 말하자면 그 나라의 시민권이다. 해당 국가의 국적 혹은 시민권이 탐나면 그 나라는 제국이다. 공짜로 나눠준다고 해도 고맙지 않으면 제국이 되기에 뭔가 부족하다는 증거다. 주변에서 중국 국적을 취득하기 위해 노력하는 동포를 보신 적이 있는지. 미국과 중국의 대결이 하드파워에서 소프트파워로 이동 중이라지만 게임이 시시하게 느껴지는 것은 그 때문이다.미국과 중국이 만난 지 올해로 239년이 된다. 첫 만남 후 두 나라의 행보는 극을 달린다. 청나라 건륭 41년(1776년) 독립을 선언한 미국이 두 차례의 세계 대전과 냉전을 거치면서 현대적 제국으로 성장했지만 중국은 내리 바닥을 치다 이제 겨우 과거의 영광을 회복하는 중이다. 두 나라의 첫인상은 어땠을까.

1783년 9월 미국은 영국에서 독립한다. 영국은 독립 기념으로 미국에 경제 봉쇄를 선물한다. 서인도 제도로 가는 바닷길이 막히자 미국 무역상들은 태평양 넘어 중국으로 눈을 돌리지만 문제는 이들이 중국에 대해 아는 게 하나도 없었다는 것이다.

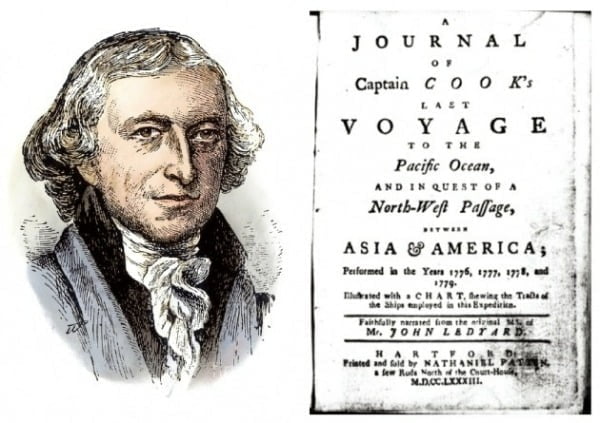

독립 이전의 미국인 중 중국에 가 본 사람은 딱 두 명이었다. 1776년에서 1781년 사이에 군인이던 존 고어와 존 레드야드는 유명한 탐험가인 제임스 쿡을 따라 태평양을 횡단한 경험이 있었다. 고향에 돌아온 레드야드는 아메리카 서부 해안에서 단돈 6펜스에 구입한 모피를 광저우에서 100달러에 파는 것을 보았다며 중국 무역을 외쳤지만, 그의 말을 믿는 사람은 아무도 없었다. 영국 돈 6펜스는 미국 돈 6.25센트였고 100달러면 1만 센트다. 무려 1600배의 수익률인데 차라리 16배 정도로 줄여 말하는 것이 나을 뻔했다.

후원자 겸 동업자를 구하러 다니던 레드야드는 필라델피아에서 로버트 모리스라는 상인을 만난다. 그는 배 이름을 아예 ‘중국 황후(the Empress of China)’로 지어놓고 중국 진출을 모색하고 있었다. 그러나 레드야드가 제시한 경험과 정보의 가치에 모리스는 동의하지 않았고 ‘중국 황후’는 1784년 2월 면화와 가죽 제품 그리고 인삼을 싣고 뉴욕항을 떠난다. 목적지는 광저우, 그러나 항해 지도도 없이 출항한 무모한 도전이었다.

미국 의회가 ‘중국 황후’에 만들어준 항해 여권 겸 증명서는 이렇게 시작한다. “고귀하고 영명한 군주, 황제, 국왕, 공화군주, 친왕, 공작, 백작, 귀족, 시장, 위원, 법관, 장관, 사법 대표, 섭정 대표들께.” 누군지도 모르는 중국의 최고 존엄을 예우하기 위해 글쓴이는 ‘유럽사’에 등장하는 높은 지위를 죄다 나열했다. 이 중 하나는 걸리겠지 뭐 그런 잔꾀였을 것이다. 하긴 미국에 대해 깜깜하기는 중국도 마찬가지였다.

‘중국 황후’가 출항한 지 무려 60년이 지난 1844년 미·중 양국이 정식으로 외교 관계를 맺는다. 조약 체결을 미루던 중국 고위 관리는 미국 대표에게 중·미 양국은 200여 년 동안 통상을 해왔고 미국 상인들이 중국 법을 잘 준수하는데 왜 별도의 통상 조약이 필요한지를 묻는다. 건국된 지 겨우 68년 된 나라와 영국을 구별하지 못했다.

‘중국 황후’가 출항한 지 무려 60년이 지난 1844년 미·중 양국이 정식으로 외교 관계를 맺는다. 조약 체결을 미루던 중국 고위 관리는 미국 대표에게 중·미 양국은 200여 년 동안 통상을 해왔고 미국 상인들이 중국 법을 잘 준수하는데 왜 별도의 통상 조약이 필요한지를 묻는다. 건국된 지 겨우 68년 된 나라와 영국을 구별하지 못했다.무지와 무관심보다 더 중요한 것은 두 나라가 표방하는 가치였다. 중국은 자신들이 세계의 중심이라는 천조상국(天朝上國)의 미몽에서 깨어나지 못하고 있었다. 반면 미국은 미국식 문명과 제도의 전파가 하늘이 내린 사명이라는 ‘명백한 운명(Manifest Destiny)’으로 무장했다. 어쩌면 현재의 미·중 대결 역시 다시 옛날 꿈을 꾸는 중국과 여전히 신념을 포기하지 않는 미국의 반복되는 갈등인지도 모르겠다.

무작정 떠났지만 ‘중국 황후’는 운은 좋았다. 인도네시아 자바섬 근처에서 이들은 중국으로 향하던 프랑스 군함을 만났고 호위까지 받으며 출항한 해 8월 광저우에 도착한다.

운은 계속 이어진다. 항구에 도착한 ‘중국 황후’는 미국 13개 주를 대표하는 의미로 13발의 축포를 쏘아 안착을 자축했는데 마침 그게 광저우에서 서양과의 무역을 총괄하는 13개의 상점 숫자와 일치했다. 황후의 이름으로 중국을 방문한 선박이 자신들에게 예를 갖추기 위해 축포로 인사까지 했으니 그다음은 일사천리였다. 기분 좋고 유쾌한 만남이었고 이듬해인 1785년 5월 무사히 뉴욕에 입항한 ‘중국 황후’는 싣고 온 중국의 홍차와 자기를 팔아 25%의 수익을 낸다. 레드야드가 말한 1600배까지는 아니었지만, 어차피 믿지도 않았던 숫자다.

이후 중국과의 무역은 가파르게 증가한다. 1802년 베트남에 응우옌 왕조가 들어선다. 응우옌 왕조는 청나라에 사절을 보내 대월이라는 이전 국호 대신 남월과 월남 중 하나를 새 국호로 골라달라고 했고 청나라는 월남에 동그라미를 쳐서 보낸다. 이렇게 중국이 여전히 조공 질서의 맛에 취해 있는 동안 미국은 슬금슬금 몸집을 키워가고 있었다. 1803년 미국이라는 신생국의 체급이 몇 단계 올라가는 기막힌 이벤트가 연출된다.

다음 회에 계속.

남정욱 前 숭실대 예술학부 겸임교수

관련뉴스