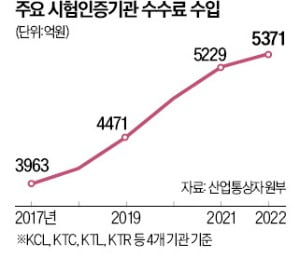

6일 구자근 국민의힘 의원실에 따르면 한국건설생활환경시험연구원(KCL), 한국기계전기전자시험연구원(KTC), 한국산업기술시험원(KTL), 한국화학융합시험연구원(KTR) 등 중소기업이 이용하는 정부 유관 시험·인증기관 네 곳의 지난해 수수료 수입은 5371억원으로 역대 최고치였다.

네 개 기관의 수수료 수입은 2016년 3670억원에서 2018년 4133억원, 2021년 5229억원 등으로 매년 최고치 기록을 갈아치웠다.

인증기관은 인력과 소유 부동산을 가파르게 늘리고 있다. 작년 기준 네 개 기관의 소유 부동산(취득원가 기준) 규모는 6613억원, 인력은 3887명이다.

다만 4개 기관의 지난해 수수료 수입 증가율은 평균 2.7%로 최근 7년 새 가장 낮았다. 증가율이 둔화한 것은 경기 위축에 따른 시험·인증 수요 감소와 윤석열 정부의 친기업 기조에 영향을 받은 것으로 업계는 분석하고 있다. 수수료 수입 증가율이 높았던 해는 코로나19사태가 심각했던 2020년(9.3%)이었다.

다만 4개 기관의 지난해 수수료 수입 증가율은 평균 2.7%로 최근 7년 새 가장 낮았다. 증가율이 둔화한 것은 경기 위축에 따른 시험·인증 수요 감소와 윤석열 정부의 친기업 기조에 영향을 받은 것으로 업계는 분석하고 있다. 수수료 수입 증가율이 높았던 해는 코로나19사태가 심각했던 2020년(9.3%)이었다.수수료 수입 증가율이 다소 둔화했지만, 인증기관의 몸집 불리기에 대한 비판의 목소리는 가라앉지 않고 있다. 중소기업 업황은 정체 상태에서 벗어나지 못하고 있는데 시험·인증기관만 호황을 누린다는 지적이다. KCL은 소유 부동산이 지난 7년간 2.2배로 늘었다. 같은 기간 KTL은 인력이 42.8% 급증했다. 산업통상자원부 관계자는 “지방 기업을 위한 시험시설을 많이 짓다 보니 보유 부동산이 증가했다”고 해명했다.

인증 부담은 다품종 소량판매가 많은 중소기업에 더 치명적이다. 제품 사양을 바꿀 때마다 시험·인증료를 부담해야 하고 소요 기간도 오래 걸려 신제품 개발을 꺼리는 사례마저 늘고 있다. 중소기업중앙회 조사 결과에서도 개선이 시급한 정부 정책으로 ‘인증 비용 부담’(64.0%)이 가장 높게 나타났다.

기업이 인증을 취득하는 데 평균 6.2개월 걸리는 것으로 나타났다. 한 중소기업 대표는 “해외에선 쓰지도 못하는 국내 인증을 발급받느라 많은 시간과 돈이 낭비되고 있다”며 “시험과 인증이 공무원·정부 유관기관 퇴직자의 ‘밥벌이 수단’으로 활용되고 있다”고 지적했다.

중복·과다 인증은 시정의 기미를 보이지 않고 있다. 중소기업 옴부즈만과 중소기업계는 “기업 부담 완화를 위해 시대에 뒤떨어진 시험·인증을 통폐합하는 등 제도를 개선하고 수수료 감면이 필요하다”고 여러 차례 건의했지만, 개선책은 감감무소식이다. 임채운 서강대 교수(전 중소벤처기업진흥공단 이사장)는 “공무원들은 사고가 터질 때마다 더 많은 시험·인증을 요구하는 규제 장벽을 쌓았다”고 일갈했다. 국내 시험·인증 시장 규모는 14조7000억원에 달한다. 법정 인증 제도는 24개 부처에서 222개를 운영하고 있다.

안대규 기자 powerzanic@hankyung.com

관련뉴스