한국 인구가 5000만 명을 처음 넘은 건 2012년이다. 당시 통계청은 대전통계센터 앞 전광판에 축하 문구를 띄우고 자축했다. 1인당 소득 2만달러, 인구 5000만 명이 넘는 ‘20-50클럽’에 세계에서 일곱 번째로 가입했다고 했다. 축포를 터뜨린 지 10여 년 만에 상황은 반전됐다. 지난해 역대 최악의 ‘인구 성적표’가 나오면서다.

출산율 6년째 하락 ‘최악’

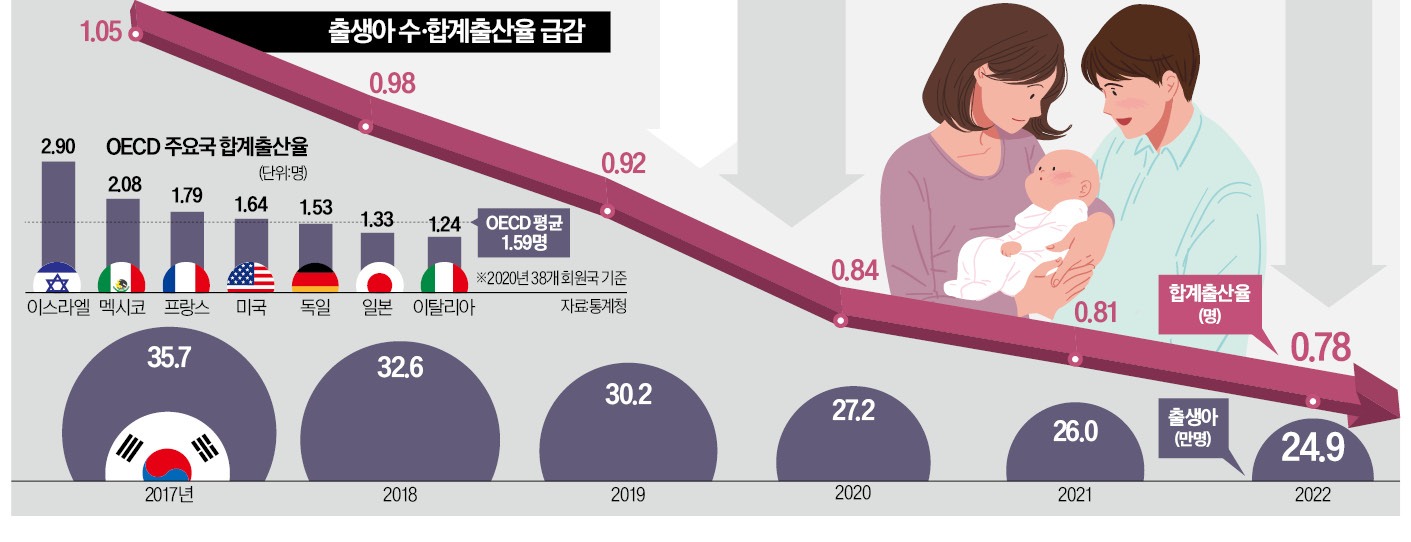

22일 통계청이 발표한 ‘2022년 출생·사망 통계’에 따르면 지난해 합계출산율은 0.78명을 기록했다. 전년 0.81명에서 0.03명 하락했다. 합계출산율은 가임여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 출생아 수다.출산율은 1974년(3.77명) 4명대에서 3명대로, 1977년(2.99명) 2명대로, 1984년(1.74명) 1명대로 떨어졌다. 2018년(0.98명)에는 0명대로 떨어졌고 2019년 0.92명, 2020년 0.84명, 2021년 0.81명에 이어 지난해엔 0.7명대로 추락했다. 6년 연속 하락세다.

지난해 출산율은 인구 5000만 명을 처음 돌파한 2012년(1.30명)의 절반 수준에 그친다. 출산율이 1.3명 미만이면 ‘초저출산 국가’로 분류되는데 한국은 그보다 한참 낮은 것이다. 출생아 수는 2012년 48만4600명에서 지난해 24만9000명으로 반토막 났다.

한국의 낮은 출산율은 세계적으로 유례없는 수준이다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 출산율은 가장 최근 통계인 2020년 기준으로 평균 1.59명이다. 한국의 두 배가 넘는다. 한국과 경제 규모가 비슷한 프랑스(1.79명) 호주(1.58명) 이탈리아(1.24명) 등을 봐도 한국보다 출산율이 높다.

한국은 2013년부터 줄곧 OECD 회원국 중 출산율 ‘꼴찌’다. 출산율이 1명 미만인 나라는 한국뿐이다. “세계에서 유례를 찾을 수 없는 ‘인구소멸’ 수준의 출산율”(최슬기 KDI 정책대학원 교수)이라는 평가가 나오는 이유다.

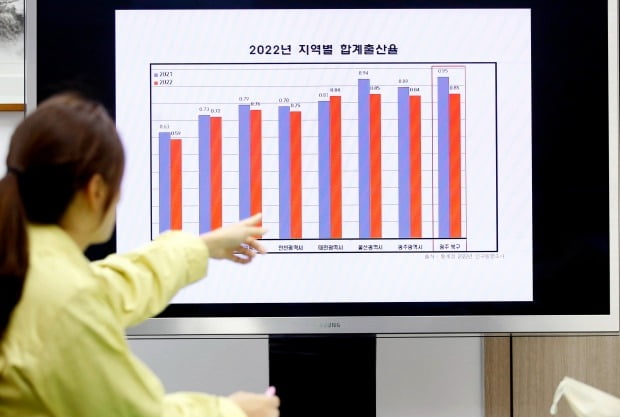

국내 광역시·도별로 보면 서울의 출산율이 0.59명으로 가장 낮았다. 출산율이 1명 이상인 곳은 전국에서 세종(1.12명)이 유일하다.

올해도 인구 감소 이어질 듯

반면 사망자는 급증했다. 지난해 사망자 수는 37만2800명으로 1년 전보다 5만5100명 늘었다. 사망자가 증가한 데는 고령자 사망 요인이 크지만 코로나19도 영향을 미쳤다. 출생아 수에서 사망자 수를 뺀 인구 자연감소는 12만3800명이었다. 임영일 통계청 인구동향과장은 “출생아 수와 합계출산율은 장래 인구추계에서 본 중위 추계(기본 시나리오)에 가깝지만 사망자 수는 코로나19로 인해 저위 추계(최악 시나리오)보다 악화했다”고 말했다.문제는 저출산 고령화로 인한 인구 감소세가 진정될 기미가 보이지 않는다는 점이다. 통계청은 올해 출산율이 0.73명 안팎일 것으로 봤다. 작년 0.78명보다 0.05명 더 낮아질 것이란 얘기다. 출생아 수는 23만3000명을 약간 넘는 수준으로 예상했다. 1년 만에 24만 명이 다시 붕괴할 수 있다는 것이다.

혼인 감소세도 심상치 않다. 지난해 혼인 건수는 19만1679건으로 전년(19만2507건) 대비 0.4% 줄었다. 코로나 대유행 전인 2019년 23만9159건에 비해 20%, 2020년 21만3502건에 비해선 10%가량 적다. 정부는 코로나19 방역 조치가 완화되면 혼인이 늘고 출산율도 반등할 것으로 예상했지만 대부분의 방역 조치가 풀린 지난해에도 혼인이 줄어든 것이다.

이에 따라 2025년부터 출산율이 반등할 것이란 통계청 가정도 위협받고 있다. 통계청은 인구추계 기본 시나리오에서 2024년 0.7명으로 하락한 출산율이 이듬해 반등해 2030년 0.96명, 2046년 이후 1.21명으로 회복될 것으로 예측한 바 있다. 그 근거 중 하나로 코로나19로 줄어든 혼인 건수가 회복할 것이란 점을 들었다. 하지만 코로나 방역 완화에도 혼인 건수가 줄면서 통계청 가정이 빗나가게 됐다.

결국 획기적인 대책이 없다면 인구 감소 추세를 되돌리기 어렵다는 관측이 나온다.

강진규/황정환 기자 josep@hankyung.com

관련뉴스