이런 와중에 대기업에 매각된 한 중소기업이 ‘대기업은 E-9(일반고용허가제) 비자를 소유한 외국인 근로자를 고용하지 못한다’는 취지의 외국인근로자고용법 조항에 걸려 전체 직원의 30%에 달하는 외국인을 내보내야 할 처지에 놓이는 사례까지 나왔다. E-9은 단순노동을 하는 비전문외국인에게 발급되는 비자다.

6일 업계에 따르면 최근 대기업 자회사로 편입된 지방 식자재 제조사 A사는 전체 직원 100여 명 중 30%에 달하는 외국인 근로자를 정리해야 할 위기에 빠졌다. 인수합병(M&A)으로 대기업이 되는 바람에 ‘제조업의 경우 E-9 비자 소지자는 상시근로자 300인 미만, 또는 자본금 80억원 이하인 기업에만 취직할 수 있다’는 법 조항에 발목을 잡힌 것이다.

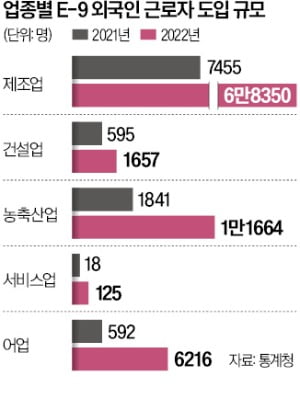

6일 업계에 따르면 최근 대기업 자회사로 편입된 지방 식자재 제조사 A사는 전체 직원 100여 명 중 30%에 달하는 외국인 근로자를 정리해야 할 위기에 빠졌다. 인수합병(M&A)으로 대기업이 되는 바람에 ‘제조업의 경우 E-9 비자 소지자는 상시근로자 300인 미만, 또는 자본금 80억원 이하인 기업에만 취직할 수 있다’는 법 조항에 발목을 잡힌 것이다.이 회사는 지난 1월 발표된 외국인 고용허가제 개편 방안에 따라 올해 사상 최대(11만 명)로 허용된 E-9 외국인 근로자를 배정받길 학수고대해왔다. 하지만 식자재업종이 쿼터 배정을 받지 못해 망연자실해 있다.

외국인의 빈 자리를 국내 근로자로 채우는 것도 불가능에 가깝다는 게 회사 측 설명이다. A사 관계자는 “식자재 기업 업무 강도가 세다는 인식이 젊은 층 사이에 확산한 데다 설비까지 지방에 있어 필요한 한국인 근로자를 구하는 건 포기 상태”라고 말했다.

전국에 단체급식 사업장을 보유한 B기업은 코로나19 이후 지방 공장 단체급식장 구인 성사율이 ‘제로’에 가깝다. B사는 일손 부족으로 사업장이 원활히 돌아가지 않자 파출인력(일용직)을 고용해 가까스로 대응하고 있다. 일당은 지난해 기준 19만원에 달한다.

또 다른 급식 업체 C사가 운영하는 하루 5000식 규모의 지방 구내식당도 만성적인 인력난에 시달리고 있다. 이 업장을 정상 운영하려면 최소 30명의 직원이 필요하지만, 7명이 부족한 23명으로 수개월째 버티고 있다.

문제는 까다로운 외국인 취업비자 요건 때문에 외국인 채용마저 녹록지 않은 실정이란 점이다. 현장에서 필요한 외국인은 조리 보조, 서빙 등 단순 업무를 맡을 근로자다.

현재 식자재·급식기업 취업이 가능한 비자로는 이런 업무가 불가능하다. E-9 비자는 단체급식업 취업이 허용되지 않는다. 급식업에 종사할 수 있는 비자로는 H-2(방문취업동포)와 F-4(재외동포) 비자가 있는데, 고용 요건을 뜯어보면 현장에서 필요로 하는 인력과는 거리가 멀다.

F-4 소지자는 조리사 취업은 가능하지만 단순 노무에는 종사할 수 없다. 조리 보조원으로 일할 수 없다는 얘기다. H-2의 경우 급식업체에 취직은 할 수 있다. 하지만 사업장 내에 한국인 피보험자가 21명 이상이면 고용 허용 인원이 최대 10명으로 제한된다.

벼랑 끝에 몰린 기업들의 불만이 커지자 정부가 지난달 F-4 비자에 단순 노무 취업을 허용한 지역 특화형 비자 시범사업 계획을 발표했다. 하지만 현장에선 이미 구인대란이 임계점에 다다른 만큼 ‘시범’에 그칠 게 아니라 실질적인 제도 개선에 속도를 내야 한다는 목소리가 나온다.

양지윤 기자 yang@hankyung.com

관련뉴스