‘K위스키’를 표방했던 골든블루가 타이완(대만)의 위스키 ‘카발란’의 수입사로 나선 건 한국 주류사(史)에서 나름 이정표가 될 만한 사건이다. 물론, 씁쓸한 사건이다. 한국의 물, 곡물, 기후 등 한반도 고유의 ‘떼루아’에 기반한 위스키를 만들기가 얼마나 어려운지를 보여주는 사례여서다. 여기에 대만은 하는데, 왜 우리는 못 할까에 대한 의문이 꼬리에 꼬리를 문다.

‘K위스키’를 수출한다고?…“너무 앞서 간 얘기”

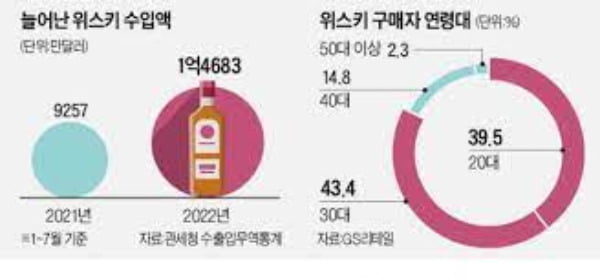

일각에서 위스키에도 ‘K’를 붙이며 마치 한국산 위스키를 세계로 수출할 수 있을 것처럼 얘기하긴 하지만, 이는 본말이 전도된 얘기다. 마치 생기지도 않은 아이가 하버드대학에 들어갈 수 있는 것처럼 부추기는 것과 똑같다.현시점에서 한국산 위스키가 의미를 갖는 이유는 딱 하나다. 수입 대체제로 역할을 할 수 있느냐다. 지난해 위스키 수입액은 2억7038만 달러로 전년 대비 72.6% 증가했다. 2030세대를 중심으로 위스키 열풍이 불면서 수입액은 해가 갈수록 커질 전망이다.

3000억원 조금 넘는 수입 위스키 시장을 구태여 K위스키로 대체할 필요가 있냐는 질문이 나올 수도 있다. 스코틀랜드의 국민주를 꼭 ‘우리 것이 좋은 것이여’라는 관점으로 대할 필요가 있냐는 것이다.

하지만 전 세계 위스키 생산 지도를 펼쳐 보면 얘기가 달라질 수 있다. 원조인 스코틀랜드를 포함해 아일랜드, 미국, 캐나다, 일본 등 5대 위스키 강국은 물론이고, 자국의 특색을 담은 위스키를 만드는 나라는 꽤 많다.

프랑스, 독일, 덴마크, 네덜란드, 핀란드, 스웨덴, 이탈리아인 등 유럽뿐만 아니라 호주, 인도, 중국, 대만, 이스라엘 등 비유럽권에서도 독자 기술로 위스키를 생산하고 있다. K위스키는 자존심의 문제일 수 있다는 얘기다. 위스키 생산국의 면모를 보면 대체로 선진국이다. 김태완 한국식품연구원 박사는 “숙성 증류주는 주류 문화의 끝판왕”이라며 “국민소득이 3만 달러 이상인 국가들이 주로 만든다”고 말했다.

맥주와 비교하면 위스키가 왜 자존심의 문제로 볼 수 있냐에 대한 답이 나온다. 독일, 미국, 영국 등 선진국이 맥주의 종주국이긴 하지만 산미구엘(필리핀) 등 세계의 유명한 맥주 중엔 개발도상국의 브랜드들도 많다. 권위주의적 정치 체제를 갖고 있는 국가일수록 맛있는 맥주를 싸게 판매하는데 ‘최선’을 다한다. 세계 1위의 맥주 기업은 브라질의 AB인베브다.

연간 수입 대체 효과 3000억원, 세법 고쳐 위스키 산업 키우자?

한국은 왜 위스키를 못 만드나. 출고가에 세금을 매기는 세법, 도매상을 반드시 통하도록 한 주류 유통 시스템, 주류의 온라인 판매 금지 등 현행 제도적 장벽이 주로 문제점으로 거론된다. 하지만 우리 위스키 만들겠다고 세법까지 뜯어고쳐야 하는지에 대해선 반론이 만만치 않다.보다 본질적인 문제는 국내 주류 기업 중 어느 곳이라도 K위스키를 만들 의지가 과연 있느냐다. 골든블루만 해도 부산 기장에 제조 시설이 있지만, 이곳에선 전통주를 만든다. 시판 중인 위스키는 스코틀랜드에서 원액을 들여와 호주에서 병입 작업을 거쳐 한국 시장에 수입한다. 엄밀히 말해 호주산 위스키인 셈이다.

윈저, 임페리얼 등 세칭 국산 스카치위스키로 불리는 제품도 원액 및 병입 작업 모두 해외에서 이뤄진다. 엄밀히 말해 국산이라는 타이틀을 붙일 수 없다. 두산주류, 디아지오코리아 등 국내 주류 기업들이 처음엔 병입만이라도 한국의 제조 시설에서 하려고 했지만, 수익성의 이유로 국내 생산을 모두 포기했다. 해외에서 들여오는 게 세법상 병당 수천원씩 원가를 줄일 수 있어서다.

윈저, 임페리얼 등 세칭 국산 스카치위스키로 불리는 제품도 원액 및 병입 작업 모두 해외에서 이뤄진다. 엄밀히 말해 국산이라는 타이틀을 붙일 수 없다. 두산주류, 디아지오코리아 등 국내 주류 기업들이 처음엔 병입만이라도 한국의 제조 시설에서 하려고 했지만, 수익성의 이유로 국내 생산을 모두 포기했다. 해외에서 들여오는 게 세법상 병당 수천원씩 원가를 줄일 수 있어서다.롯데, 신세계 등 대기업들도 선뜻 나서지 못했다. 오크통에서 오랜 숙성을 거쳐야 제대로 맛을 낼 수 있다고 알려진 위스키를 인내심을 갖고 만들기는 쉽지 않은 일이라는 게 주류 전문가들의 지적이다. 주류업계 관계자는 “국내 소비자 대부분이 17년산, 30년산 등 숙성 기간을 중심으로 마케팅을 펼친 스카치위스키에 익숙해 있다”고 꼬집었다. ‘지금부터 1년’이란 딱지를 감수하고 장기 투자에 나설 기업이 없었던 셈이다.

K위스키 성공 위해선…

그렇다면, 후발주자는 영원히 위스키를 만들 수 없는 것일까. 대만 카발란은 이를 보기 좋게 반박한 사례다. 카발란은 박찬욱 감독의 술로 유명세를 타고 있다. 최근작 <헤어질 결심>에 등장시킬 정도다. 하지만 카발란을 만든 킹카그룹이 첫 제품을 내놓은 2008년 12월이다. 2005년 증류소를 만든 지 불과 3년여 만이다. 김창수위스키의 김창수 대표는 “카발란 싱글몰트 위스키의 가장 오래된 숙성 기간은 6년 정도”라며 “내년에 3년 숙성의 김창수위스키가 나올 예정인 만큼 숙성 기한만으로 위스키의 품질을 따질 수는 없다”고 말했다. 올해로 탄생 100주년인 일본 위스키의 원조 ‘야마자키’에 비견하긴 어렵지만 적어도 카발란처럼 자국민의 사랑을 받는 위스키는 충분히 만들 수 있다는 자신감이다.

김창수위스키의 김창수 대표는 “카발란 싱글몰트 위스키의 가장 오래된 숙성 기간은 6년 정도”라며 “내년에 3년 숙성의 김창수위스키가 나올 예정인 만큼 숙성 기한만으로 위스키의 품질을 따질 수는 없다”고 말했다. 올해로 탄생 100주년인 일본 위스키의 원조 ‘야마자키’에 비견하긴 어렵지만 적어도 카발란처럼 자국민의 사랑을 받는 위스키는 충분히 만들 수 있다는 자신감이다.하지만 김창수위스키는 스타트업이다. 엄청난 입소문에도 불구하고, 출시 후 최근까지 유통된 물량은 500병 남짓이다. 젊은 열정만으로는 수입 위스키의 대체제가 될 수도 없고, 무너진 자존심을 회복할 길은 더더욱 없다.

결국, K위스키는 자금력이 풍부한 대기업의 도전 없이는 불가능하다. 롯데칠성음료가 스카치블루의 제조 경험을 바탕으로 제주에 위스키 증류소를 세운다고 하니 그나마 다행이다. 신세계L&B도 한국식품연구원의 도움을 받아 역시 제주에 증류소를 만드는 방안을 검토 중이다. 과연 두 기업 중 어느 하나라도 시간과 돈과 노력이 오랫동안 들어갈 K위스키 제조에 진심을 다할지 지켜볼 일이다.

박동휘 기자 donghuip@hankyung.com

관련뉴스