통신요금 인하 이슈를 둘러싼 정부와 통신사 간 힘겨루기가 점입가경이다. 정부는 통신사를 국가 인프라로 수익을 내는 업체로 보고 있다. ‘민생 안정’을 위해서라면 요금이나 서비스 제공 범위를 조정할 수 있다고 여긴다. 윤석열 정부가 출범 후 세 차례에 걸쳐 통신요금 인하를 주문하게 된 배경이다. 통신 3사는 “해도 너무 한다”는 입장이다. 5세대(5G) 이동통신 요금제 최저가격을 정부가 정하는 것은 시장경제 원리를 벗어난 것이란 항변이다.

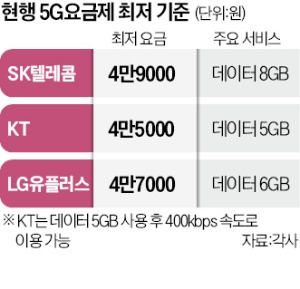

통신 3사는 올해 하반기 경영 전략을 수정하고 있다. 매출과 영업이익에 영향을 주는 요금제가 계속 바뀌고 있어서다. 이달 5G 중간요금제 신규 구간을 추가 신설한 것도 ‘계획에 없던’ 일이다. 박 차관의 요청으로 5G 요금제 하한액까지 조정하면 수익성이 더 악화할 수 있다.

여기서 끝이 아니다. 박 차관이 로밍 요금제까지 언급해서다. 그는 “1주일이나 열흘간 해외에 갔다고 십몇만원을 내야 하는 것은 과해 보인다”며 “로밍 데이터 요금 문제도 검토하고 협의할 계획”이라고 말했다.

정부가 통신사를 민생 안정을 위한 지렛대로 삼은 것은 어제오늘의 일이 아니다. 문재인 정부에선 ‘선택약정 할인율’을 20%에서 25%로 상향했고, 노인·저소득층 통신요금 감면액을 월 1만500원에서 2만1500원으로 높였다. 박근혜 정부 땐 ‘선택약정 할인율’을 12%에서 20%로 올렸다. 이명박 정부 시절에도 이동전화 가입비를 20% 이상 인하하고, 발신자정보표시 서비스를 전면 무료화했다.

업계 관계자는 “아무리 경제가 어렵다고 해도 정부가 스마트폰이나 냉장고, 세탁기 가격을 깎으려고 들진 않는다”며 “통신요금은 통신사에는 일종의 상품인데 그 가격을 인위적으로 조정하는 것은 공정한 시장 경쟁을 방해하는 것”이라고 말했다.

SK텔레콤, KT, LG유플러스는 최근 주가가 계속 하락세다. 투자자들이 통신업의 성장 가능성을 낮게 보고 있다는 뜻이다. SK텔레콤의 지난 21일 종가는 4만8600원으로 1년 전(6만2000원)보다 21.6% 하락했다. 지난해 12월 이후 주가가 5만원대로 올라선 적이 없다. KT도 21일 3만600원에 장을 마감했다. 1년 전(3만6350원)보다 15.8% 낮은 수준이다. LG유플러스 역시 같은 기간 주가가 1만4650원에서 1만1150원으로 23.9% 하락했다.

SK텔레콤, KT, LG유플러스는 최근 주가가 계속 하락세다. 투자자들이 통신업의 성장 가능성을 낮게 보고 있다는 뜻이다. SK텔레콤의 지난 21일 종가는 4만8600원으로 1년 전(6만2000원)보다 21.6% 하락했다. 지난해 12월 이후 주가가 5만원대로 올라선 적이 없다. KT도 21일 3만600원에 장을 마감했다. 1년 전(3만6350원)보다 15.8% 낮은 수준이다. LG유플러스 역시 같은 기간 주가가 1만4650원에서 1만1150원으로 23.9% 하락했다.일각에선 통신사가 새로운 ‘캐시카우’를 발굴해야 한다는 주장이 나온다. 김장원 IBK투자증권 연구원은 “통신은 필수재 성격으로 규제에서 벗어나기 어렵다”며 “네트워크를 구축하고 가입자에게 사용료를 받는 통신사업 외에 다른 사업이 필요하다”고 했다.

정지은 기자 jeong@hankyung.com

관련뉴스