지난 수년간 증권사들의 신규 먹거리로 통했던 차액결제거래(CFD) 사업을 두고 증권사들의 희비가 엇갈리고 있다. 한동안 리테일(소비자금융) 매출 성장 지름길 역할을 한 CFD가 최근 소시에테제네랄(SG) 증권발(發) 무더기 하한가 사태 관련 주가 조작 통로로 지목되면서다.

그간 CFD를 적극 키운 증권사들은 막대한 미수 채권 리스크를 걱정하는 반면, 상대적으로 신규 투자 상품 도입이 늦었던 곳들은 안도의 한숨을 내쉬는 분위기다.

미래에셋증권은 지난해부터 CFD 서비스를 검토해 왔으나 출시를 미뤄왔다. 미래에셋증권 관계자는 “신규 상품을 취급하기 전에 각종 위험 요소를 검토한다”며 “고객 보호를 위한 신중한 리스크 관리·검토 과정에서 사업 속도를 늦췄다”고 설명했다.

대신증권 관계자는 “이미 CFD 거래 지원 시스템을 마련한 등 사업 준비가 돼있다”며 “다만 리스크 관리 차원에서 실제 상품 도입엔 시간을 더 들이기로 했다”고 말했다.

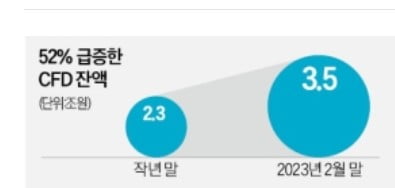

이날 기준 국내 주식 CFD 거래를 지원하는 증권사는 13곳이다. 2015년 거래 도입 이래 2019년까지는 네 곳만 CFD를 취급했으나 이후 너도나도 사업에 뛰어들었다. 개인전문투자자 지정 요건이 금융상품잔고 기준 10분의 1 수준으로 완화되면서 거래 대금이 급증해서다. 2018년 말 7000억원이었던 CFD 잔고 금액은 지난 2월 말 3조5000억원으로 늘었다.

지난 2월 말 기준 CFD 잔액은 2016년부터 CFD 사업을 벌여온 교보증권(6131억원)이 가장 많다. 이어 키움증권(5181억원), 메리츠증권(3409억원), 하나증권(3394억원) 순이다. 한 증권사 관계자는 “이번 사태 관련 리스크는 최근 2~3년간 CFD 잔액이 급증한 곳에 몰려있을 공산이 크다”고 말했다.

CFD는 증권사가 투자자에 레버리지를 일으켜주고, 거래 수수료와 이자 수익을 받는 구조다. 큰 돈을 굴리는 전문투자자들의 영역이라 증권사 거래망으로 자금을 끌어오기도 좋다. 각 증권사들이 앞다퉈 수수료 인하 경쟁을 벌이고 거래 지원금을 지급하는 등 마케팅에 열을 올렸던 이유다. 일부 증권사는 CFD 사업 순항을 주요 근거로 신용평가사들로부터 신용 등급을 상향 조정받기도 했다.

CFD는 최종 주문이 해외 IB를 통해 나가더라도 계약을 중개한 국내 증권사에 미수채권 회수 책임이 있다. 투자자들이 거액 ‘빚투(빚내서 투자)’를 벌여 원금 이상을 손해봤기 때문에 증권사가 유의미한 규모로 미수채권을 회수하긴 어렵다는 게 중론이다.

증권사가 향후 투자자에게 구상권을 청구할 수 있지만, 투자자가 개인 파산을 신청해 법원이 수용한다면 손실이 고스란히 증권사 몫으로 확정된다. 주가세력과 접촉한 투자자 100여명을 대리해 고소를 준비 중인 법무법인 대건은 최근 금융당국에 증권사의 채권 추심을 유예해 달라는 진정서를 제출하기도 했다.

일부 증권사가 주식으로 증거금을 일부 대체할 수 있는 대용증거금 서비스를 운영하고 있는 것도 손실 정산엔 걸림돌이다. 증거금 비율이 40%, 대용증거금률이 50%라면 현금 2000만원, 주식 2000만원어치로 증거금을 인정받아 1억원 규모 CFD 투자를 벌일 수 있다. 현행 기준(2.5배)을 넘어서는 레버리지를 끌 수 있다는 얘기다. 투자자들의 변제 능력도 그만큼 더 적다.

증권사에겐 금융감독 당국이 CFD 거래 지원사 집중 검사에 나선 것도 부담이다. 금융감독원은 지난 3일 키움증권에 대해 CFD 검사에 착수했다. 다른 주요 증권사들로도 검사 범위를 넓힐 예정이다. 금감원은 각 사가 CFD 관련 규정을 충실히 지켰는지, 불완전판매는 이뤄지지 않았는지 등을 따져볼 것으로 알려졌다. 내부 임직원이 주가 조작 사건과 연루됐는지도 들여다본다.

한 증권사 관계자는 “회사 차원에선 별다른 잘못이 나오지 않을 것으로 보지만, 일단 고객들의 투자 심리가 급격히 식어 매출 타격이 불가피할 것”이라며 “당국이 CFD 제도를 대폭 보완하겠다고 지적한 만큼 관련 시장이 한동안 쪼그라들 전망”이라고 말했다.

선한결 기자 always@hankyung.com

관련뉴스