“환율 탓만 해선 안 됩니다. 어떤 악조건에서도 이익을 낼 수 있는 강인한 체질의 회사로 바꿉시다.”

2005년 말 기아자동차(현 기아) 종무식. 그해 원화 강세 등으로 회사 영업이익이 전년 대비 85.3% 급감하면서 분위기는 그 어느 때보다 싸늘했다. 정의선 기아차 사장(현 현대자동차그룹 회장)은 “상시 수익 창출 체제를 구축하기 위해 재료비 등 강력한 원가 절감 노력을 펼칠 계획”이라며 직원들을 독려했다.

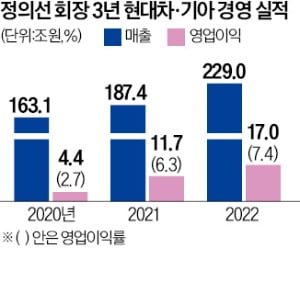

그로부터 18년이 지난 올해 1분기. 기아는 영업이익률을 12.1%까지 끌어올리며 세계 최대 전기차 업체 테슬라(11.4%)마저 뛰어넘었다. 글로벌 완성차 업체 중 가장 경쟁력 있는 원가 구조를 갖춘 기업으로 재탄생한 것이다. 전문가들은 “정 회장이 사장 시절 기아 체질을 완전히 바꾸면서 안정적인 현대차·기아 ‘투 톱’ 체제를 완성했다”고 평가했다.

1998년 외환위기 때 부도로 쓰러졌던 기아는 현대차그룹에 인수된 1999년 곧바로 흑자로 돌아섰다. 현대차와 연구개발(R&D) 기능을 합치고, 플랫폼을 공유한 덕분이다. 2003년에는 영업이익을 8000억원 수준으로 늘렸다. 그러나 국내 레저용차량(RV) 시장 위축 속에 현대차와의 차별성에 한계를 드러낸 기아는 2004년부터 다시 쪼그라들기 시작했다.

1998년 외환위기 때 부도로 쓰러졌던 기아는 현대차그룹에 인수된 1999년 곧바로 흑자로 돌아섰다. 현대차와 연구개발(R&D) 기능을 합치고, 플랫폼을 공유한 덕분이다. 2003년에는 영업이익을 8000억원 수준으로 늘렸다. 그러나 국내 레저용차량(RV) 시장 위축 속에 현대차와의 차별성에 한계를 드러낸 기아는 2004년부터 다시 쪼그라들기 시작했다.위기의 기아에 구원 투수로 투입된 인물은 정의선 당시 기아 부사장이었다. 정몽구 당시 현대차그룹 회장(현 명예회장)은 아들인 정 부사장을 2005년 사장으로 승진·발령해 경영 전면에 내세웠다. 정 사장은 취임 직후 제조·설계 원가 절감에 주력했다. ‘앞으로 자동차 업체의 경쟁력은 원가를 어떻게 줄이느냐에 의해 좌우될 것’이라는 게 그의 생각이었다. 단순히 부품 단가를 낮추는 것이 아니라 상품 기획 단계부터 목표 원가를 정해 설계하는 것이 핵심이다.

꾸준한 노력 덕분에 기아의 원가 경쟁력은 세계 최고 수준으로 올라섰다. 작년 기준 기아의 대당 원가는 1만9100달러로, 글로벌 완성차 업체 평균(3만6300달러)의 절반 수준에 불과하다. 임은영 삼성증권 모빌리티팀장은 “전기차 가격 경쟁이 심해질수록 기아의 원가 경쟁력이 돋보일 것”이라고 말했다.

기아 사장 시절 정 회장의 또 다른 고민은 현대차와 차별화된 기아만의 브랜드 정립이었다. ‘기아의 브랜드 경쟁력을 끌어올리기 위해서는 디자인 능력부터 향상해야 한다’는 판단이 섰다. ‘세계 3대 자동차 디자이너’로 꼽히는 피터 슈라이어 폭스바겐 디자인 총괄을 영입하기 위해 직접 독일로 날아가 끈질기게 설득했다. 2006년 기아에 합류한 슈라이어 부사장은 특징 없던 기아의 ‘얼굴’에 호랑이 코를 닮은 ‘타이거 노즈 그릴’ 등 패밀리룩을 담기 시작했다.

기아 사장 시절 정 회장의 또 다른 고민은 현대차와 차별화된 기아만의 브랜드 정립이었다. ‘기아의 브랜드 경쟁력을 끌어올리기 위해서는 디자인 능력부터 향상해야 한다’는 판단이 섰다. ‘세계 3대 자동차 디자이너’로 꼽히는 피터 슈라이어 폭스바겐 디자인 총괄을 영입하기 위해 직접 독일로 날아가 끈질기게 설득했다. 2006년 기아에 합류한 슈라이어 부사장은 특징 없던 기아의 ‘얼굴’에 호랑이 코를 닮은 ‘타이거 노즈 그릴’ 등 패밀리룩을 담기 시작했다.정 회장의 ‘디자인 경영’은 기아의 체질을 근본적으로 개선했다. 2006년부터 2년 연속 적자를 낸 기아는 2008년 새로운 디자인을 입힌 로체, 포르테, 쏘울을 앞세워 반등에 성공했다. 2009년 출시된 쏘렌토R과 K7은 기아에 ‘영업이익 1조원’ 시대를 열었다. 2010년 선보인 스포티지R, K5까지 정 회장의 R시리즈와 K시리즈가 연이어 히트하며 기아 대도약의 발판을 마련했다는 게 전문가들의 평가다.

기아 글로벌 진출의 초석도 이 시기에 마련됐다. 유럽 전진기지인 슬로바키아 공장(연산 33만 대)은 2006년 말 현지 전략 차종 ‘씨드’를 양산하며 가동을 시작했다. 씨드는 지금도 유럽에서 가장 많이 팔리는 기아 차종이다. 북미 시장을 개척한 조지아 공장(연산 34만 대)은 2009년 말 가동되며 기아를 한 단계 도약시켰다. 모두 정 회장의 기아 사장 시절(2005년 3월~2009년 8월)이다.

전문가들은 기아의 미래에 더 주목하고 있다. 2026년에는 기아 전기차의 수익성이 내연기관차를 넘어설 것이라는 전망이다. 업계 관계자는 “기아는 전기차 가격 경쟁 시대에 테슬라에 맞설 유일한 업체가 될 것”이라고 말했다.

김일규 기자 black0419@hankyung.com

관련뉴스