이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다.

전 세계 ‘검은돈’의 성지로 불리는 케이맨제도가 아시아에 거점 오피스를 세우기로 했다. 홍콩, 싱가포르 등에서 헤지펀드와 부유층의 자산을 빨아들이려는 움직임이 감지되면서 자국으로의 자금 유입이 줄어들 것을 우려한 행보다.

파이낸셜타임스(FT)는 26일 케이맨제도의 안드레 이뱅스 금융서비스 장관이 이번 달 싱가포르와 홍콩을 방문했다고 보도했다. 아시아 지역 사무실 개소 일정을 앞당기기 위해서다. 싱가포르와 홍콩은 유력 후보 지역이다.

케이맨제도가 아시아에 거점 기지를 두는 건 처음이다. 이곳에 파견되는 케이맨제도 정부 관리들은 헤지펀드 등 아시아 지역 투자자들이 자국에 기반을 둔 펀드를 만들고 관리하는 일을 도울 예정이다.

케이맨제도의 아시아 담당 대표인 진 다코스타는 “이뱅스 장관과 나는 관청 개설 및 운영과 관련된 문제를 논의하기 위해 (홍콩과 싱가포르의) 정부 기관과 법률회사에 소속된 다수의 사람을 만났다”고 밝혔다. FT는 이 사안에 정통한 소식통을 인용해 이뱅스 장관과 다코스타 대표가 “헤지펀드와 사모펀드, 벤처캐피탈(VC) 소속 직원들도 두루 만났다”고 전했다.

케이맨제도는 수년 전부터 아시아에 거점을 둘 계획이 있었다. 최근 들어 속도가 나기 시작한 건 홍콩과 싱가포르가 케이맨제도와 같은 ‘조세피난처’의 돈줄을 위협하는 경쟁자로 떠오르고 나면서부터다.

두 국가는 펀드 자금을 국내에 묶어두기 위해 대대적인 금융 활성화 정책을 폈다. 대표적인 게 싱가포르가 2020년 1월 도입한 ‘가변자본기업(VCC)’ 제도다. 펀드 운용회사의 설립?운영 비용 조건을 낮추고 금융 규제도 완화하는 등 조세피난처와 맞먹는 혜택을 제공했다. 그 결과 현재까지 889개의 VCC가 설립됐고, 지정학 리스크를 피하려는 중국 자본이 대규모로 밀려들었다. 같은 해 홍콩에서도 개방형 투자 회사(VCC)가 법제화됐다. 싱가포르보다 속도는 더디지만, 2021년 40개, 2022년 64개의 VCC가 세워지는 등 성과를 냈다.

홍콩과 싱가포르의 행보는 당시 글로벌 펀드 시장에서 ‘게임 체인저’라는 평가를 받았다. 홍콩에서 활동하고 있는 한 펀드 전문가는 FT에 “여전히 케이맨제도에 훨씬 더 많은 자금 창고가 있지만, 케이맨제도 정부는 그들의 지위에 위협이 가해지고 있다고 판단하고 있다”며 “현재와 같은 경쟁 구도가 형성된 게 처음이기 때문”이라고 말했다.

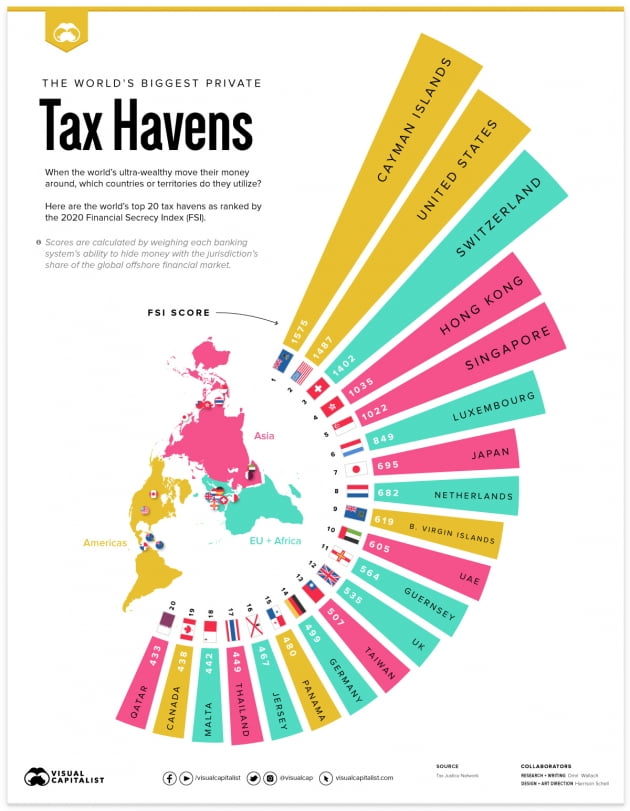

영국 기반 단체인 조세정의네트워크(TJN) 집계에 따르면 케이맨제도의 금융비밀지수(FSI)는 2020년 기준 1575로 세계 1위다. FSI는 각국의 법과 금융 규제 등이 자금의 불투명성을 어느 정도까지 용인하는지를 나타내는 수치로, 높을수록 조세회피나 돈세탁이 쉽다는 의미다. 홍콩과 싱가포르는 각각 1035, 1022로 4, 5위에 올랐다.

홍콩과 싱가포르는 지리적으로 가까운 중국의 지정학적 상황에 따른 투자 리스크가 상존한다는 점이 변수로 지적된다. 케이맨제도 정부 대표단과 만난 싱가포르의 금융 고문은 “홍콩이나 싱가포르가 가지지 못한 케이맨제도의 특별한 힘은 중국 정부의 영향권으로부터 멀리 떨어져 있다는 것”이라고 말했다.

장서우 기자 suwu@hankyung.com

관련뉴스