하지만 두 후보 모두에게 반감을 지닌 유권자가 늘면서 대안 후보를 세우려는 움직임도 활발하다. 이른바 ‘제3지대’가 캐스팅보트를 쥐면 차기 대선 구도가 요동칠 수 있다는 관측이 나온다.

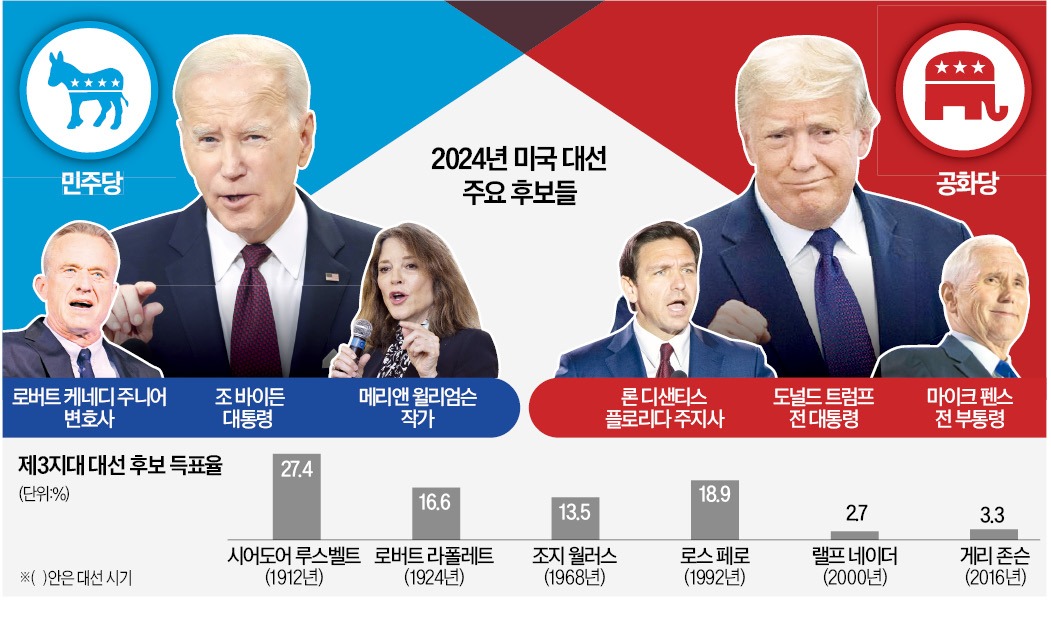

민주당과 공화당의 초반 물밑 대선 경쟁은 뜨거웠다. 특히 야당인 공화당 내 기싸움이 치열했다. 트럼프 전 대통령 외에 많은 후보가 출사표를 던졌다. 론 디샌티스 텍사스 주지사와 마이크 펜스 전 부통령, 니키 헤일리 전 주유엔 대사, 팀 스콧 상원 의원 등이 대표적이다.

이 가운데 디샌티스 주지사는 트럼프 전 대통령의 강력한 대항마로 떠올랐다. 지난 3월 여론조사(CNN)에선 39%의 지지를 얻어 트럼프 전 대통령을 2%포인트 차로 따돌렸다. 4월까지도 트럼프 전 대통령에게 10~20%포인트 정도 뒤지며 양강구도를 형성했다.

디샌티스 주지사는 5월에 공식 대선 출마를 선언하면서 역전을 노렸다. 그러나 ‘컨벤션 효과’는 없었다. 오히려 공화당 지지자들은 트럼프 전 대통령으로 결집했다. 지난달 불법 기밀 반출 등의 혐의로 미국 역대 대통령 중 처음으로 연방검찰에 기소되면서 지지층이 결집해 트럼프 전 대통령의 독주체제는 굳어졌다. 최근 한 달간 공화당 대선 후보 여론조사에서 트럼프 전 대통령은 평균 53.7%의 지지를 얻었다. 디샌티스 주지사 지지율은 20.2%로 트럼프 전 대통령의 절반에도 못 미쳤고 다른 군소후보들의 지지율은 한 자릿수에 그쳤다.

민주당은 일찌감치 바이든 대통령의 재선 준비 체제를 가동하고 있다. 바이든 대통령이 3월 대선 출마를 선언하자 유력 후보들은 모두 대선 출마를 포기했다. 상대적으로 지명도가 떨어지는 로버트 케네디 주니어 변호사와 메리앤 윌리엄슨 정도만 경선에 뛰어들었다. 그러나 당내 여론조사에서 60%의 지지도를 얻고 있는 바이든 대통령과 상대하기에는 격차가 크다.

더힐은 “이번처럼 양당의 선두 주자에 대한 부정적 여론이 높았던 적은 없었다”고 평가했다. 2020년 대선을 앞두고 시행된 CNN의 마지막 여론조사에서 당시 후보였던 트럼프와 바이든 모두가 싫다는 응답은 5%에 불과했다.

내년 대선이 역대급 비호감 선거로 치러질 공산이 커지자 제3의 후보를 물색하는 작업이 추진되고 있다. 가장 적극적으로 움직이는 곳은 중도 성향의 정치단체인 ‘노레이블’이다. 벤 차비스 노레이블 대표는 “미국인들은 2020년 대선의 반복보다 더 많은 선택지를 원하고 있다”며 차기 대선 후보를 낼 것임을 분명히 했다.

노레이블은 중도파로 분류되는 조 맨친 민주당 상원의원(웨스트버지니아)을 유력 대선 후보로 꼽고 있다. 맨친 의원도 부정하지 않고 있다. 그는 지난 17일 노레이블의 행사에 참석해 “아직 대선 출마 여부를 결정하지 않았지만 만약 나가게 된다면 이길 것”이라고 출마 여지를 남겼다. 맨친 의원은 트럼프 전 대통령의 지지율보다 바이든 대통령의 표를 잠식할 가능성이 높다.

당장 민주당은 발끈했다. 애니 쿠스터 민주당 하원 의원은 “내년에 제3당 후보를 출마시키는 것은 가장 극단적인 후보, 즉 트럼프 전 대통령을 당선시키는 길을 열어줄 것”이라며 “노레이블은 내년 대선을 망치는 ‘스포일러’”라고 비판했다.

제3지대 후보의 영향력이 크지 않다는 평가도 있다. 제3지대 후보가 미국 대선에서 승리한 적이 없으며 대부분 3위에 그쳤다. 1912년 대선 당시 공화당 내 내분으로 진보당 후보로 출마해 2위에 오른 시어도어 루스벨트 전 대통령이 가장 좋은 성적이다.

억만장자인 로스 페로도 1992년 대선에서 18.9%의 득표율로 ‘무소속 돌풍’을 일으켰지만 선거인단은 한 명도 확보하지 못했다. 그럼에도 월스트리트저널(WSJ)은 “내년 대선에서 제3지대 후보가 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령의 양강구도를 흔들 수 있다”고 내다봤다. 미국 대선은 각 주의 득표율이 조금이라도 높으면 해당 주의 선거인단을 모두 가져가는 승자 독식 체제기 때문이다. 제3지대 후보가 두 후보의 경합주 득표율에 큰 영향을 미칠 수 있다는 얘기다.

WSJ는 “노레이블이 중도 성향의 민주당원이 아니라 공화당원을 후보로 내세우면 대선에서 무슨 일이 일어날지 모른다”고 예상했다.

워싱턴=정인설 특파원 surisuri@hankyung.com

관련뉴스