한국은 전력 생산지가 수요처와 멀리 떨어져 있다. 동해안이 대표적이다. 원전과 화력발전소가 밀집돼 있지만 이 지역 전력 수요는 많지 않다. 최대 수요처인 수도권으로 전기를 보낼 송전망이 필수적인 이유다.

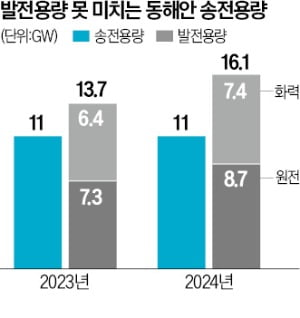

그러나 20일 현재 동해안의 송전망 용량은 약 11GW인 데 비해 원전과 화력을 합친 발전용량은 13.7GW에 달한다. 송전망이 부족한 것이다. 게다가 신한울 원전 2호기와 화력발전소인 삼척블루파워 2호기가 가동에 들어가는 내년 초에는 발전용량이 16.1GW로 증가한다. 이 경우 24시간 가동되는 원전(8.7GW)이 먼저 송전망을 차지하고, 나머지 2.3GW를 두고 7.4GW의 화력발전소가 송전망을 나눠 써야 한다. 현재도 50% 미만인 화력발전소 가동률이 30% 수준으로 더 떨어지는 것이다. 강릉에코파워가 송전망 부족을 고려해 전력판매단가를 높여달라고 전력거래소를 상대로 소송을 낸 배경이다.

조 단위 금액을 투자했지만 가동률은 50%에도 미치지 못하는 발전사업. 누가 봐도 실패에 가깝지만, 발전소 결정을 건설할 당시엔 달랐다. 현재 동해안에 있는 주요 민간 화력발전기업인 GS(동해전력), 삼성물산(강릉안인), 포스코인터내셔널(삼척블루파워) 등이 발전사업에 뛰어든 2010년대 초반은 국내에서 전력 부족이 우려되던 시기였다. 정부는 민간에 ‘SOS’를 쳤다. 투자금 회수를 보장하고 전력수급계획과 장기 송·변전설비계획 등을 통해 송전망 확충도 약속했다.

조 단위 금액을 투자했지만 가동률은 50%에도 미치지 못하는 발전사업. 누가 봐도 실패에 가깝지만, 발전소 결정을 건설할 당시엔 달랐다. 현재 동해안에 있는 주요 민간 화력발전기업인 GS(동해전력), 삼성물산(강릉안인), 포스코인터내셔널(삼척블루파워) 등이 발전사업에 뛰어든 2010년대 초반은 국내에서 전력 부족이 우려되던 시기였다. 정부는 민간에 ‘SOS’를 쳤다. 투자금 회수를 보장하고 전력수급계획과 장기 송·변전설비계획 등을 통해 송전망 확충도 약속했다.이들 기업은 동해안 발전소를 짓는 데 각각 2조1500억원, 5조6000억원, 4조9000억원가량을 투입했다. 늘어나는 발전소에 맞춰 정부와 한국전력은 송전망을 늘리기로 했다. 그런데 2012년께 경남 밀양 송전탑 사태를 계기로 송전망 확충이 급격히 어려워졌다. 주민과 환경단체 반대가 너무 심해진 탓이었다. 한전은 2008년 처음 동해안 송전선로 계획을 밝혔지만 15년이 지난 현재까지 첫 삽조차 못 뜨고 있다. 당초 2022년 준공을 목표로 했던 송전선로 사업은 차일피일 미뤄져 2026년까지 지연됐다. 그나마 새 정부 들어서 일부 구간에 인허가 절차가 진행 중이다.

탄소중립이 갑자기 강조되기 시작한 것도 화력발전소들이 ‘천덕꾸러기’ 취급을 받게 된 원인 중 하나다. 산업의 기반 역할을 할 것으로 기대되던 발전사들이 국가온실가스감축목표(NDC)가 생기면서 가능하면 가동을 제약해야 하는 대상으로 전락한 것이다.

한 발전사 관계자는 “상황이 바뀌었다고는 하지만 정부의 전력수급계획과 송전망 확충 약속을 믿고 대규모 투자를 했는데 수천억원의 적자를 나 몰라라 하는 것은 있을 수 없는 일”이라고 반발했다. 이번 정산조정계수 효력정지 가처분 신청은 강릉에코파워만 제기했지만, 다른 발전사들도 반발하기는 마찬가지다. 이들 동해안 발전사는 지난해 9월 법무법인 태평양과 자문계약을 맺고 공동 법적 대응을 고려 중이다.

송전선로 부족은 단순히 화력발전사만의 문제가 아니다. 첨단산업 클러스터 건설, 전기차 보급 등으로 전국의 전력 수요, 특히 수도권 전력 수요는 계속 늘어날 전망이다. 손양훈 인천대 교수는 “(지난 정부에서) 탈원전 정책 등을 거치면서 전력 생산 비용이 높아졌다”며 “송전망을 확충하면 발전단가가 비교적 싼 석탄발전이 전체 전력생산 단가를 낮추는 데 기여할 수 있다”고 말했다.

송전선로 부족은 단순히 화력발전사만의 문제가 아니다. 첨단산업 클러스터 건설, 전기차 보급 등으로 전국의 전력 수요, 특히 수도권 전력 수요는 계속 늘어날 전망이다. 손양훈 인천대 교수는 “(지난 정부에서) 탈원전 정책 등을 거치면서 전력 생산 비용이 높아졌다”며 “송전망을 확충하면 발전단가가 비교적 싼 석탄발전이 전체 전력생산 단가를 낮추는 데 기여할 수 있다”고 말했다.송전망 건설이 늦어질수록 소송전이 격화할 것이란 우려도 있다. 전력업계 관계자는 “송전망 확충이 더 지연돼 발전소 가동을 못하게 되면 민간회사들로선 결국 법정 소송으로 갈 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

박한신 기자 phs@hankyung.com

관련뉴스