러시아 대문호 레프 톨스토이는 이렇게 말했다. “세상에서 가장 강력한 전사는 시간과 인내다.”

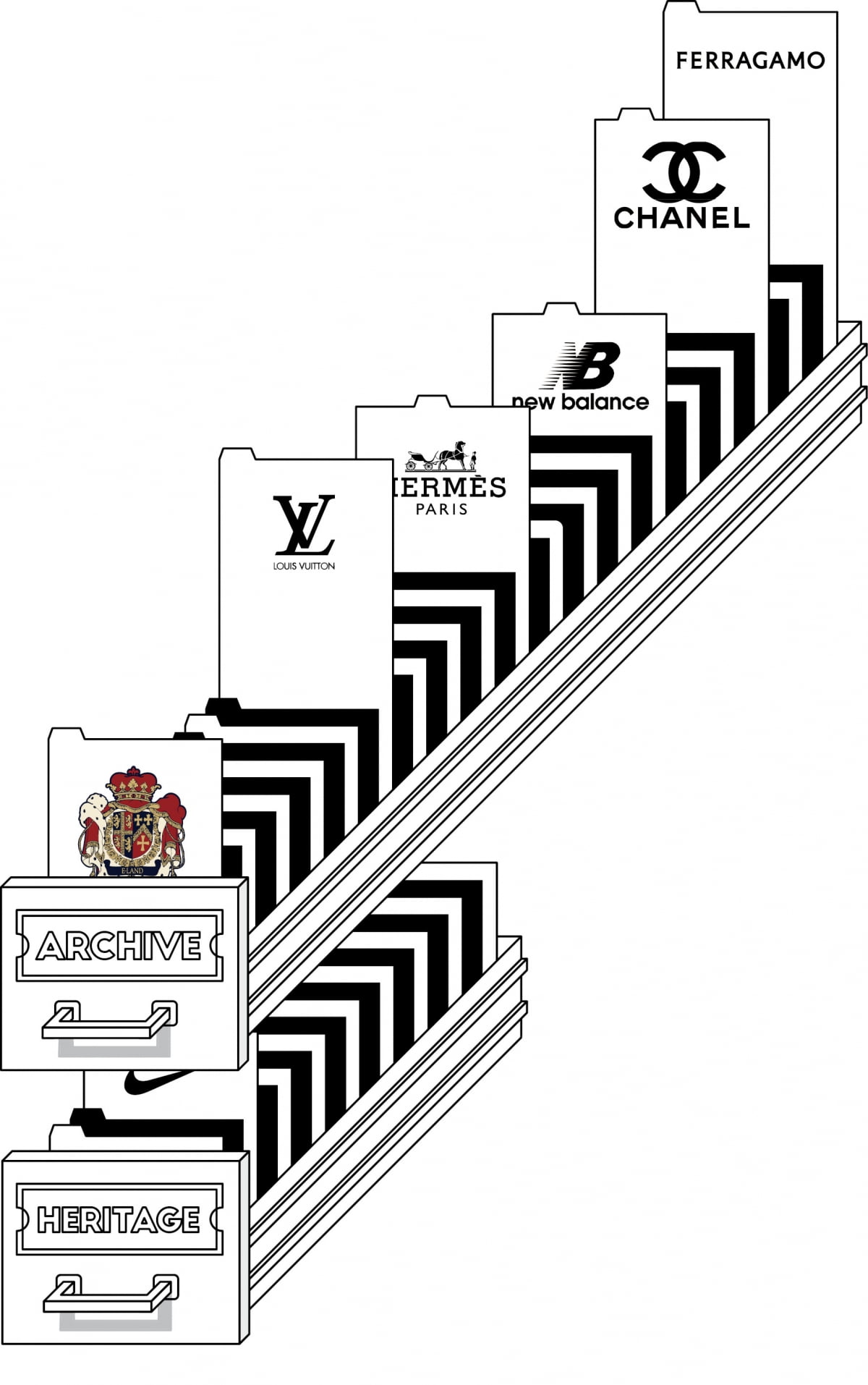

기업과 브랜드의 운명을 설명할 때도 딱 들어맞는 격언이다. 시간의 무게를 견뎌내고, 스스로 역사를 만들 수 있어야 명품 반열에 오를 수 있다. 수많은 상품이 명멸하는 치열한 경쟁 속에서도 에르메스, 샤넬, 나이키, 뉴발란스 같은 브랜드가 영속성을 지닐 수 있는 건 그들만의 헤리티지(유산)와 아카이브(기록 창고)를 갖고 있기 때문이다. 헤리티지란 수십 년의 세월이 켜켜이 쌓인 시간의 축적이고, 아카이브는 그 결과물이다.

정의선 현대자동차그룹 회장이 할아버지인 정주영 명예회장이 만든 ‘포니’를 소환한 것도 이런 맥락에서 해석할 수 있다. 시원을 찾는 행위는 헤리티지를 만드는 출발선이다. 글로벌 럭셔리 브랜드의 패션 디자이너가 수십 년 전 나온 디자인 샘플을 찾아보면서 새로운 트렌드를 선도할 아이디어를 얻는 것도 이와 비슷하다.

세계적인 명성을 얻고 있는 럭셔리 브랜드들은 대부분 아카이브를 보유하고 있다. 1927년에 나온 이탈리아의 페라가모는 피렌체에 구두 박물관을 운영한다. 창업자인 살바토레 페라가모가 생전에 디자인하고 만든 구두, 착화감 연구에 사용한 해부학 자료와 각종 스케치 등을 전시한다. 1960년 별세할 때까지 페라가모가 소유했던 1만여 점의 신발은 지금도 내로라하는 신발 디자이너들에게 영감의 원천이 되고 있다.

루이비통은 여행용 옷 상자를 만들던 160여 년의 브랜드 역사를 보여주는 여행 용구 아카이브를 보유하고 있다. 패션 아카이브도 따로 운영한다. 크리스찬 디올은 1980년대부터 드레스류를 중심으로 그들의 역사를 보관해왔다.

80년이 넘는 브랜드 역사를 가진 미국의 명품 브랜드 코치는 아카이비스트를 따로 두고 있다. 브랜드의 역사를 기록하고 정리해서 잘 활용할 수 있도록 돕는 역할을 한다. 뉴발란스에도 아카이비스트가 근무한다.

아카이브는 K패션의 최대 약점으로 꼽힌다. 패션 산업의 역사가 짧은 데다 이익을 내는 데 급급하다 보니 그동안의 결과물을 체계적으로 보관한다는 데까지 생각이 미치지 못했다. 이런 점에서 이랜드그룹의 시도는 이례적이면서, 파격적이다.

이랜드는 서울 가산동과 답십리에 패션 샘플실을 보유하고 있다. 세계 각지에서 수집한 의류 샘플만 28만 벌, 디자인 전문 서적이 1만3000여 권에 이른다. 캐멀 코트로 유명한 막스마라의 아카이브에 필적할 정도로 세계 최대급 규모를 자랑한다. 이랜드는 패션 샘플을 포함해 임직원들이 지난 30년 동안 모은 대중문화와 관련된 수집품 50만 점가량을 한데 모아 대중에게 공개할 예정이다. 이랜드 컬렉션의 후보지로는 서울 마곡에 짓고 있는 이랜드그룹 글로벌 R&D 센터 등이 거론되고 있다.

박동휘 기자 donghuip@hankyung.com

관련뉴스